Ritorno al futuro, 40 anni dopo

Il 3 luglio 1985 usciva negli Stati Uniti il film Ritorno al futuro (Back to the Future) del regista italoamericano Robert Zemeckis. Visionario e ipertecnologico, il film avrebbe inaugurato una fortunatissima trilogia di pellicole completata da Ritorno al futuro parte II e Ritorno al futuro parte III, quest’ultima frutto di una felice commistione tra fantascienza e western, spinta fino al 1885.

Il film capostipite, all’uscita del quale non erano previsti dei sequel, arrivò nelle sale italiane a ottobre del 1985, registrando l’analogo successo planetario che aveva raccolto altrove. E con gli stessi produttori: Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, artefici di un’altra indimenticabile serie di successo nata in quel periodo: Indiana Jones.

Ritorno al futuro era l’ennesima pellicola-manifesto della generazione di cineasti nati e cresciuti all’ombra della cosiddetta New Hollywood che, soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ribadì la propria autorevolezza e originalità nel comunicare valori nuovi, dirompenti, in parte contestatari e progressisti, che esaltavano un’America di provincia, molto democratica e intraprendente, e capace di imprese eccezionali.

Al successo della trilogia concorsero anche le colonne sonore di un altro italoamericano di successo, il musicista e compositore Alan Anthony Silvestri, nipote di emigrati piemontesi per parte di padre. La madre di Zemeckis, invece, Rosa Nespeca, era nata e cresciuta ad Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), prima di emigrare a Chicago.

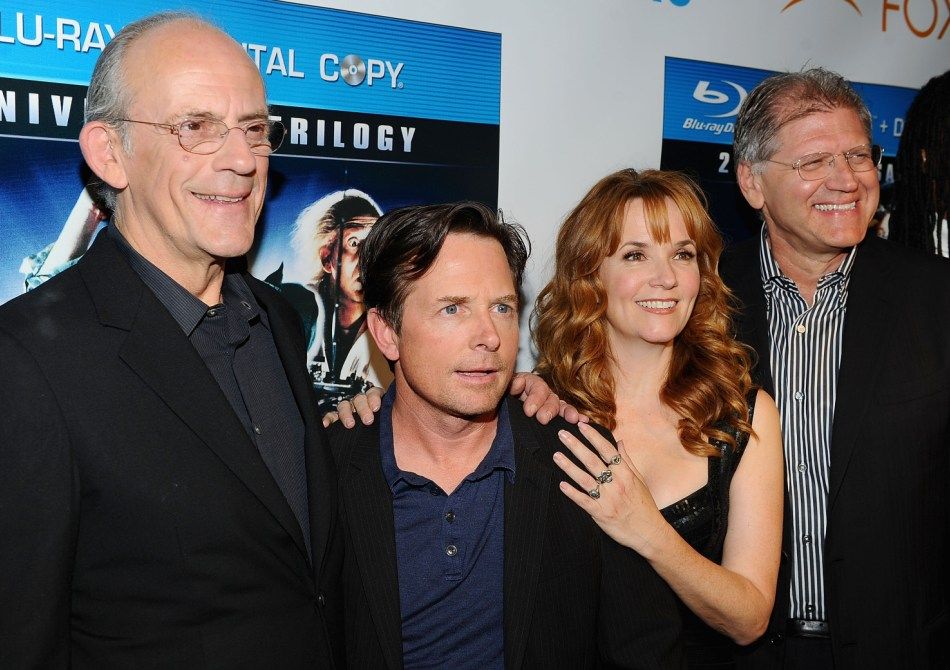

Il co-protagonista del film, Marty McFly – interpretato dall’attore canadese Michael J. Fox che in quegli stessi anni si godeva il successo e la popolarità della serie Tv Casa Keaton, e che oggi sta coraggiosamente combattendo contro il morbo di Parkinson –, si trova coinvolto, nell’improbabile cittadina di Hill Valley, in un esperimento dello stralunato ed eccentrico inventore Emmett L. «Doc» Brown, suo amico. Questi vuole mandare avanti nel tempo un’auto DeLorean, col suo cane Einstein, grazie a un flusso canalizzatore alimentato dal plutonio. L’esperimento che Marty era stato chiamato a filmare, funziona, ma un commando di libici – allora in forte disgrazia nell’America reaganiana –, a cui l’eccentrico «Doc» aveva sottratto il plutonio, irrompe sulla scena dell’esperimento e uccide Emmett. Per sottrarsi ai libici, Marty fugge con la DeLorean sul cui cruscotto è però programmata la data del 1955, e così torna nel passato di Hill Valley.

Oltre ad allertare «Doc» sul suo futuro assassinio, Marty si fa aiutare dall’amico-inventore per tornare nel 1985. Nel frattempo, però, cerca di non alterare troppo quegli aspetti del corso degli eventi che potrebbero nuocere al suo stesso destino, e prova a dare una chance di vita diversa ai suoi genitori, allora poco più che adolescenti. Cosa che varrà a Marty, alla fine del film, una vita diversa e più agiata rispetto a quella mediocre, precedente l’esperimento di «Doc».

Il gioco dei passaggi temporali, una messinscena senza sbavature né anacronismi, le vicende paradossali che coinvolgono i protagonisti anche nei due sequel, confermano il timbro ironico e lo stile farsesco del film capostipite.

I tratti giovanilistici delle trame, le spacconate da bulli di provincia, le scazzottate da saloon, il richiamo a certe atmosfere della serie Tv Happy Days – dove mancano solo Fonzie e Richie Cunningham –, le gag da slapstick del cinema degli albori che affondano le radici nella Commedia dell’arte italiana, sono gli ingredienti sicuri ed efficaci di tre pellicole che, ancora oggi, sanno far sorridere e riflettere; mettono alla berlina una certa idea del sogno americano; rivendicano il primato della ragionevolezza sulla banalità, offrendo a una generazione di adolescenti, non solo quelli a stelle e strisce – allora ancora incolumi dall’assalto di smartphone, social e videogame – degli spunti di riflessione sulla vita che costituiscono un’alternativa sana, intelligente e scanzonata a hot dogs e patatine. Un’alternativa per la quale oggi si prova una certa nostalgia. Forse anche per il fatto che chi c’era allora, aveva 40 anni meno di oggi.