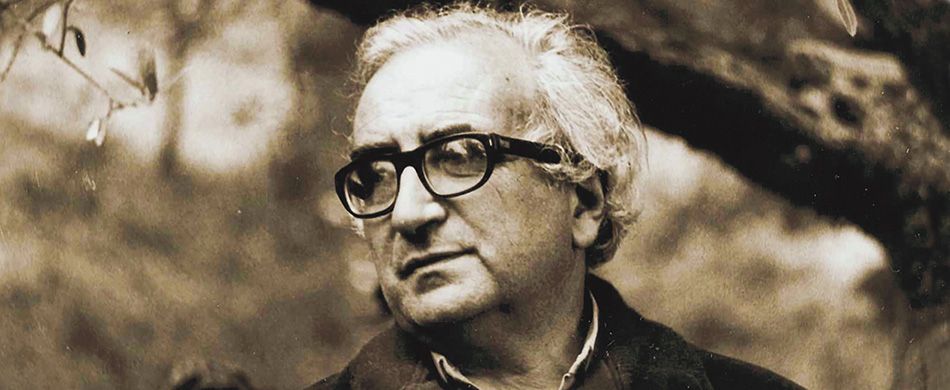

Giovanni Vannucci: la libertà del Vangelo

«Vi siete ricordati di aprire il pollaio?». Sono queste le ultime parole di padre Giovanni Vannucci, la mattina del 18 giugno 1984, mentre lo stanno caricando sull’ambulanza a seguito del devastante infarto che lo porterà alla morte. Sembra la frase di una mente confusa, invece sono le parole che forse più di altre rappresentano la vita, il pensiero e la fede di quest’uomo coltissimo (docente di ebraico e Sacra scrittura, lettore assiduo e onnivoro: la sua biblioteca conteneva più di 12 mila volumi) approdato con il tempo alla semplicità dei santi.

Con le sue scelte spesso controcorrente e che gli attirarono severi giudizi da parte dell’allora Chiesa istituzionale, precorse di quasi un ventennio lo spirito del Concilio. Uomo della Parola e del silenzio, animo mistico eppure immerso nella vita quotidiana, sacerdote aperto all’incontro con ogni uomo e donna di qualsiasi estrazione, provenienza o credo religioso, a padre Giovanni per anni non fu perdonata la grande libertà di pensiero e di azione che gli aveva donato il Vangelo.

Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, secondogenito di una famiglia numerosa, Vannucci decide di entrare, nel 1926, nel convento fiorentino dei Sette Santi Fondatori (Servi di Maria). Dopo gli studi e la professione solenne – il 13 ottobre 1936 –, si dedica all’insegnamento dell’esegesi biblica e della lingua ebraica per dieci anni. Nello stesso periodo frequenta il Pontificio Istituto Biblico e l’Ateneo pontificio «Angelicum».

I lunghi studi non lo allontanano però dalla vita concreta. Anzi, in là con gli anni amerà dire ai novizi: «Voi potete conoscere a memoria tutti i manuali di pedagogia, di filosofia e di morale, e magari poi non riuscite a trattare concretamente con gli uomini che vengono a chiedervi un aiuto, un consiglio. Potete avere un bagaglio di nozioni teoriche immense, ma che diventano assolutamente inutili se in voi manca l’attenzione, l’apertura totale alla vita, al mistero dell’esistenza». Per lui, infatti, conoscenza e cultura hanno un unico scopo: aprirsi all’amore. «Bisogna conoscere per amare di più», suole ripetere. Negli studi e nell’insegnamento manterrà sempre «l’animo del cercatore di Dio – scrive Massimo Orlandi nel bel volume Giovanni Vannucci custode della luce, edizioni di Romena –, poco interessato alle speculazioni e alle teologie cerebrali e invece immerso nella Parola, per svelarne il senso simbolico e liberarne la luce». Uno stile che preoccupa non poco i suoi superiori che gli negheranno più volte il permesso di avviare forme comunitarie innovative e originali.

Nella ricerca di risposte per il suo animo inquieto, bisognoso di «verità e vita», padre Giovanni approda a Campello, nelle colline umbre. Si tratta di un eremo fondato vent’anni prima da sorella Maria, che vi abita insieme ad altre donne. «Maria – scrive ancora Massimo Orlandi – ha scelto la via dell’eremo non per creare un nuovo Ordine ma, al contrario, per liberare la sua esperienza di religiosa dai limiti imposti da strutture e barriere confessionali».

La libertà che respira in questi luoghi sarà decisiva per Vannucci che qui si sente «nascere una seconda volta». «L’eremo – confiderà riferendosi a Campello – è stato uno dei doni più grandi che il Signore mi ha concesso, la terra dove il sogno e la missione del monachesimo trovano un compimento che aiuta a sperare e a vivere». Qui padre Giovanni sperimenta l’ecumenismo «della base», quello semplice, concreto, che lo porterà a dire, avanti con gli anni: «Le religioni sono come i raggi di una ruota: tutti portano verso il centro». A Campello abita, infatti, anche una sorella anglicana e si mantengono contatti con fratelli protestanti e di altre confessioni. Siamo nel 1948, e l’apertura di Maria non può ancora essere compresa: vive pertanto una condizione di emarginazione all’interno della Chiesa, che però non la spegne. Da quelle colline lei tiene rapporti con personaggi del calibro di Gandhi e Albert Schweitzer: «L’eremo ci tiene in comunione con i santi, con i grandi, con i poveri e i derelitti, con le stelle, con i fiori, con l’universo. È come una scala dalla terra verso il cielo» scrive. Lo stile appreso a Campello segnerà padre Giovanni per la vita.

Nel frattempo la situazione di Vannucci a Roma si fa sempre più delicata. «Il suo spirito libero e innovatore, l’attenzione profonda ai miti di tutte le religioni – ricorda ancora Orlandi – lo pongono, per le autorità ecclesiastiche, nella zona d’ombra che si avvicina all’eresia».

In questo periodo padre Giovanni scriverà: «Soffriamo perché vediamo che tutta la nostra attività non incide nella storia degli uomini. C’è troppa separazione tra monaci e popolo». Mosso da questa convinzione, decide di abbracciare l’esperienza della neonata comunità di Nomadelfia. Fondata da don Zeno Saltini, quest’ultima è socialmente strutturata per poter vivere concretamente il Vangelo: non esiste proprietà privata né denaro e vi è un’apertura totale delle famiglie all’accoglienza di figli in affido. Nel 1950, con altri sei confratelli, Vannucci decide così di trasferirsi in Maremma, dove la comunità ha aperto una sede. «Non è una defezione – appunterà in quel periodo – ma è il portare alle sue estreme conseguenze la nostra vocazione iniziale. Nomadelfia costituisce un esempio vivente di un perfetto accordo della vita umana col Vangelo e del cristiano con la storia del tempo nel quale vive».

Anche questa esperienza, però, è destinata in breve a concludersi. Nell’estate del 1951 il Sant’Uffizio obbliga i religiosi a rientrare «sotto l’obbedienza dei superiori». Una ferita profonda, ma che non domerà lo spirito di Vannucci.

Rielaborato il dolore, dopo qualche anno è di nuovo in campo. Chiede infatti ai superiori di poter avviare una nuova forma di vita comunitaria: una fraternità dedita alla preghiera e al lavoro, ma aperta all’accoglienza. La scelta ricade sull’eremo di San Pietro alle Stinche, nel Chianti, dove padre Giovanni può ritirarsi, complice anche l’ormai mutato clima ecclesiale post-conciliare (siamo nel 1967).

Padre Giovanni trascorrerà alle Stinche il resto della vita. Si rifiuterà sempre di scrivere una regola per la sua comunità: quello che propone è uno stile di vita. L’eremo, nel suo progetto, non è una via di fuga, ma un luogo in cui posare il capo, scaricare i pesi troppo gravosi, riempirsi gli occhi, la mente e il cuore di bellezza, e ripartire. Chi arriva non deve giustificare la sua presenza, ma solo condividere la semplicità della vita dei fratelli. È la libertà dei figli di Dio.

Il sogno di padre Giovanni si può leggere ancora oggi sulla soglia delle Stinche: «In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo»

Leggi l'intero articolo, con una testimonianza di padre Ermes Ronchi, sul numero di ottobre del "Messaggero di sant'Antonio".

Prova la versione digitale della rivista

2 comments