Progetto 13 giugno. In Pakistan accanto ai perseguitati

Morire per la propria fede. Per un occidentale è un’ipotesi remota, che appartiene a un’altra storia e a un altro mondo. L’esperienza di essere minoranza, margine, periferia, ti cambia la prospettiva. Di sicuro l’ha cambiata a me e a fra Fabio. Immaginateci all’aeroporto di Lahore, la capitale del Panjab, una regione a est del Pakistan, che da sola conta una volta e mezza gliabitanti dell’Italia. Siamo appena arrivati per visitare luoghi e persone del progetto 13 giugno di Caritas Antoniana.

Poche ore di aereo e non siamo più due frati francescani, ma due cristiani occidentali in un Paese a maggioranza musulmana, afflitto dal fondamentalismo. Qui la persecuzione e gli attentati contro le minoranze sono all’ordine del giorno. A parole lo sapevamo. Ma ora che mille occhi ci scrutano, mettendo a nudo la nostra diversità etnica e religiosa, nulla è più come prima. In testa il tarlo di domande mai pensate: Perché questi sguardi? Curiosità? Paura? Sospetto?

Come frati abbiamo deciso di condividere anche questa periferia, quella abitata dalle minoranze, che qui in Pakistan sono tante e diverse. Diventare minoranza ti apre gli occhi. Vedi, per esempio, che vivere in un Paese in pace o in guerra non è cosa che scegli, ti capita. Puoi decidere, però, come reagire: se arrenderti all’odio o costruire la convivenza.

Noi siamo qui sulle orme di un uomo che ha preso la seconda strada e ha pagato per questo con la vita. Si chiamava Shahbaz Bhatti, cristiano, ministro per le Minoranze, ma non solo: era un ponte tra mondi. L’hanno ucciso il 2 marzo del 2011. Lo piangono cristiani, indù e musulmani. Nel nostro viaggio, ogni porta ci sarà aperta in suo nome.

Mi giro e un pezzo di lui è già con noi. Dalla folla si distaccano due figure con mazzi di fiori in mano. Una è una donna bianca – altra rarità da queste parti –, l’altro è Paul Bhatti, il fratello di Shahbaz. Io e fra Fabio tiriamo un sospiro di sollievo. La donna bianca è Lesley Leighton, una missionaria laica, originaria della Nuova Zelanda, che ha fatto del sogno di Shahbaz il suo sogno. Ed è ora la responsabile dell’associazione locale sorta in suo nome, la Shahbaz Bhatti Memorial Trust.

Il sollievo dura un attimo. Per strada, in direzione di Faisalabad, ci sono soldati armati ovunque. Un controllo che stride col caos che ci circonda. Ci ritroviamo presto circondati da una scorta armata, seguiti come bambini ai primi passi. Ci portano all’Hotel Serena. All’entrata perquisiscono ogni centimetro della macchina. La prima notte «pensierosa» la passo all’Hotel Serena, vegliato da soldati armati, appostati sul tetto.

Sono sveglio e penso. Come fanno a vivere così, ogni giorno, tutti i giorni? Siamo qui per aiutare i tessitori di speranza. Solo loro possono sapere di che cosa hanno davvero bisogno. Paul Bhatti – che vive in Italia e fa la spola col Pakistan da quando ha deciso di seguire le orme del fratello – mi ha già detto che per combattere un mostro così grande devi agire su più fronti. Tra le tante cose da fare, due danno un sollievo immediato alla gente: rafforzare i più poveri dei poveri, che sono le donne delle minoranze, e dare a chi vive nell’ingiustizia la possibilità di difendersi. E io mi domando a mia volta se saremo in grado di testimoniare sant’Antonio in queste terre afflitte dall’odio.

La via per Khushpur

Il luogo del progetto è poco distante da Faisalabad, in zona rurale, ed è uno dei pochi villaggi a prevalenza cristiana del Pakistan. Si chiama Khushpur, che in lingua locale significa «terra felice». Il posto in realtà non ha niente di idilliaco. Il nome si rifà a fra Felice, il frate cappuccino belga che fondò il villaggio nel 1901.

Si tratta di un gruppo di case basse e povere, collegate da strade in terra battuta. Un paesaggio immerso nella polvere. Il luogo non è stato scelto a caso. Qui sono nati i Bhatti, da una radice forte: il padre Jacob, grande devoto del nostro Santo. Mi s’illumina il cuore. Pensavamo di portare sant’Antonio qui, ma lui ci è arrivato da tempo. Jacob Bhatti ha costruito a Khushpur la scuola e la chiesa su cui campeggia una statua del nostro Antonio.

Il seme della fede ha dato frutto e questo piccolo villaggio ha donato al Pakistan sacerdoti, suore, uomini di cultura. La scuola ha formato anche tanti esponenti della classe dirigente attuale. Se i non cristiani continuano a proteggere questo villaggio è perché sanno che è una fonte di speranza per tutti.

Non solo: qui è sepolto Shahbaz, il grande tessitore di dialogo. La sua tomba è un mausoleo, dove i pellegrini lasciano petali viola e corone di fiori. Il chicco di grano che muore dà frutto.

Paul mi spiega che il lavoro con le minoranze è fondamentale. Esse hanno scritto la storia di questo Paese: «Quando, nel 1947, giusto settant’anni fa, alla fine dell’impero britannico, fu indetto un referendum per decidere se passare all’India o diventare un Paese autonomo, furono le minoranze, e in particolare quella cristiana, a fare da ago della bilancia, votando per l’indipendenza, anche se il Paese era a maggioranza musulmana.

Lo stesso fondatore Mohammad Alì Jinnah l’ha sempre riconosciuto, auspicando un futuro di pace e di rispetto per tutti». L’islamizzazione ha interrotto quel percorso: «Oggi prosperano i cattivi maestri – insiste Paul –, quelli che predicano l’odio, che usano la religione come una spada».

Mi aspetto che in balìa di questa spada si viva con angoscia. Ma mi sbaglio. Sotto la polvere di Khushpur c’è una grande energia. Mi rendo conto che quella forza vitale viene dalle donne, cosa assai strana in un Paese che è al penultimo posto nella classifica mondiale per la parità di genere. A Khushpur non solo badano alla famiglia, ma guidano con coraggio la vita dell’associazione di Shahbaz, della chiesa, della scuola, sapendo di rischiare ogni giorno.

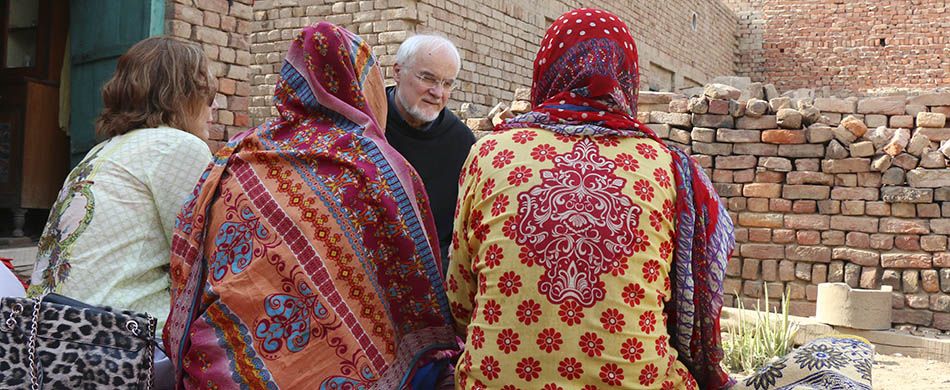

Eppure sono le più emarginate e le più povere, prima perché donne, poi perché cristiane. Vedo con i miei occhi che Dio cammina con le gambe degli ultimi. Lesley è vestita come loro. Le bacia e le abbraccia lungamente una a una. È un dialogo silenzioso, che è insieme riconoscimento reciproco e sprone. Il nostro arrivo è una festa. I frati di sant’Antonio sono venuti a trovarle. «Che gioia, che speranza» mi confida una di queste donne.

Ovunque vada c’è luce. Le donne ti raccontano delle sopraffazioni, delle violenze e delle ingiustizie che subiscono ogni giorno, ma al contempo esprimono l’orgoglio di essere cristiane, la volontà di essere utili al loro immenso Paese. Le casette sono tirate a lucido per l’arrivo degli ospiti. All’interno povere cose e i colori accesi delle stoffe.

L’incontro ufficiale per tutti è alla sede dell’associazione. Sono venuti tanti amici, anche da lontano. C’è desiderio di raccontare ciò che stanno costruendo insieme. È Shahnaz, una di loro, a far gli onori di casa. Suo marito è rifugiato per motivi religiosi in Italia. Lo avevano ridotto in fin di vita, preso a sprangate per il suo impegno per i diritti umani. Il corpo era guarito, ma lui era morto dentro. «Vattene – gli aveva detto –. Qui non vivi più. Da fuori potrai aiutare me, i tuoi figli, la comunità». Una scelta che l’ha straziata.

Adesso Shahnaz è là, davanti a tutti, a fronte alta, a spiegare il progetto con l’anima di una leader. «Vorremmo costruire una scuola di formazione in sartoria per le donne più povere del villaggio, senza distinzione di religione, e avviare un laboratorio che permetta loro di guadagnarsi un salario, nel rispetto del loro essere donne e dei diritti dei lavoratori».

Shahnaz sa bene di che cosa parla. Per due anni ha lavorato in una fabbrica a tre ore di pullman da casa. Partiva all’alba, tornava alle 10 di sera. Pagava all’azienda sia il trasporto che il cibo. Nel lavoro era sottoposta a continue angherie, molestie sessuali, umiliazioni. Del resto, era cristiana, non valeva niente.

Non era dignitoso continuare, neppure per fame. Decise di rinunciare. Ma come avrebbe pagato ora la scuola ai suoi figli? Dietro Shahnaz che parla come una leader c’è la moglie ferita, la madre umiliata, ma c’è anche una donna che spera per sé e per il suo popolo una sorte diversa.

Ora che siamo lì di fronte a lei, venuti da lontano a nome di sant’Antonio e di tutti quelli che ci sostengono in questo progetto, sa che tanto dolore non è stato invano. Ci spera. Ci crede.

Nella Messa che segue prendo la parola. Dico che non sono venuto a portare i soldi dei ricchi. L’aiuto che diamo loro è spesso «l’obolo della vedova», l’offerta del pensionato, dell’operaio senza lavoro, della famiglia che non arriva a fine mese. Ma siamo qui a condividere.

Assetati di giustizia

Islamabad sembra un altro mondo. Non c’è più polvere. Il caos di Lahore e Faisalabad lascia il passo a una dimensione più vicina a quella di una nostra città. La situazione sembra più controllabile, ma non dev’essere così se i nostri «angeli custodi» non ci lasciano un momento.

Stiamo per incontrare i protagonisti della parte più difficile da realizzare del nostro progetto: un gruppo di avvocati, cristiani e musulmani, uniti dall’impegno di proteggere i poveri. È il nuovo Pakistan che cresce lentamente nel ventre del grande Paese lungo i passi segnati da Shabhaz. Un pugno di pionieri e sognatori, che sanno di rischiare la vita.

«Non si può costruire la pace, se non si costruisce la giustizia» spiega Paul. L’incontro è di quelli che toccano l’anima. Prima parlano le vittime: «Vengo da un villaggio vicino a Faisalabad – inizia un uomo, facendosi timidamente avanti –. Sono un contadino e sono cristiano. I miei padroni mi avevano chiesto di tagliare un albero, che era di proprietà del governo. Mi sono rifiutato. Non volevo rubare. Sono venuti a casa, hanno detto che avevo disobbedito. Mi hanno picchiato con violenza, fino a rompermi una mano. Vivo con una figlia disabile, hanno maltrattato anche lei. Poi per paura che li denunciassi, mi hanno sequestrato per due giorni. Ma io alla polizia ci sono andato lo stesso. Sono povero e nessuno mi ha preso in considerazione. E allora mi sono rivolto all’associazione e finalmente sono stato ascoltato. Ora sono minacciato. Mi chiedono di ritirare la denuncia, altrimenti mi uccideranno. Sto facendo tutto questo non solo per me, ma perché questo male non sia fatto ad altri».

Decine di storie di dolore escono dall’ombra, come se essere là insieme ci rendesse tutti un po’ più forti. Poi è la volta degli avvocati. Mohammad è musulmano ed è un uomo di fede: «Credo nella giustizia e nel rispetto di ogni persona umana. Difenderò chiunque abbia subìto un’ingiustizia. Nel mio cuore c’è posto anche per le minoranze. Non ho paura, so che Dio mi sostiene».

Sarebbe bello se questo servizio fosse diffuso sul territorio e raggiungesse più persone possibile. «È un lavoro importante per creare consapevolezza tra la gente e garantire la giustizia a chi non potrebbe mai permettersela». Chiede il nostro aiuto anche per questo. A me viene in mente sant’Antonio, la sua sete di giustizia, il suo grido di dolore per difendere i poveri, il suo dito alzato contro i prepotenti. Se fosse in vita, sarebbe in questa stanza.

Un sogno condiviso

Usciamo commossi. Paul ci porta nel luogo in cui è stato ucciso suo fratello. La sua foto nella lapide commemorativa è coperta di vernice nera. L’ennesimo sfregio. Guardo Paul. Non c’è traccia di rabbia sul suo volto. L’umiliazione e l’ingiustizia fanno parte della missione. «Sono fanatici – mi dice –. Hanno paura di Shahbaz anche da morto».

Il giorno dopo è l’ultimo della nostra permanenza in Pakistan. E Shahbaz ci fa l’ultimo regalo. Paul arriva con una proposta. «L’imam di una scuola coranica ha saputo che siamo qui. Era grande amico di Shahbaz e vorrebbe incontrarci. Mio fratello non finisce di stupirmi. I suoi fili di dialogo mi vengono a cercare, a sei anni dalla morte».

La madrasa si rivela un luogo poverissimo. L’imam ci accoglie con grande rispetto. Visitiamo prima la classe dei più piccoli, che hanno il compito di imparare a memoria il Corano. Poi passiamo a quella dei più grandi, che studiano per diventare mullah, cioè sacerdoti.

Uno di loro si alza e domanda se pensiamo che islam e cristianesimo possano camminare insieme. Ci chiede di portare in Italia un messaggio di pace: «l’Islam non è terrorismo. Il Pakistan non è terrorismo». E aggiunge: «Lo dice anche papa Francesco». Rimango stupito: è l’ennesimo musulmano che durante questo viaggio mi cita papa Francesco. Da qui capisco ancora meglio l’importanza delle sue parole di dialogo: questo Papa sta disarmando i cuori.

Il giovane pakistano aspetta la mia reazione. Ha voglia di essere creduto, di essere cittadino del mondo. Gli sorrido annuendo. Lui forse non lo coglie appieno. Ma è una speranza. Un pezzetto del sogno di Shahbaz. Un pezzetto del nostro sogno.