I laudari a Cortona

La città di Cortona (Arezzo) ospita fino al 5 ottobre la mostra «Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica».

Allestita presso il MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona), la mostra, curata da Francesco Zimei, professore ordinario di Musicologia e Storia della musica all’Università di Trento e tra i maggiori studiosi di questo repertorio, è promossa dall’Accademia Etrusca insieme al Comune di Cortona, con la collaborazione del Centro studi frate Elia da Cortona e della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, e il sostegno del progetto europeo ERC Advanced Laudae.

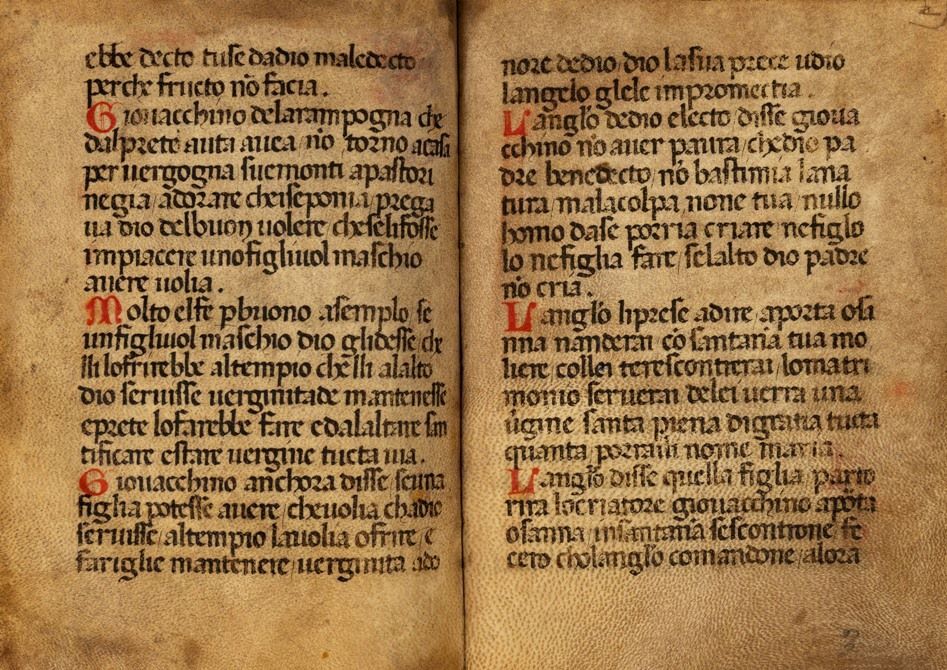

Per la prima volta vengono proposti al pubblico quattro laudari, uno dei quali, il Laudario di Cortona della Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, rappresenta la più antica raccolta di canti di lingua italiana.

Le laude sono componimenti poetici religiosi in lingua volgare, cioè non in latino, cantati in occasione di festività religiose e di processioni. Si diffusero nell’Italia del Medioevo fin dal XIII secolo, a partire dall’Umbria e dalla Toscana. Ad esserne in qualche modo antesignano fu Francesco d’Assisi con il suo Cantico di Frate Sole o Cantico delle Creature che, grazie a frate Elia, fu poi cantato a Cortona ancor prima che le laude venissero usate dalle varie Confraternite per la devozione e la preghiera. I laudari hanno una grande valenza storico-letteraria anche perché raccontano l’evolversi della lingua italiana.

All’inizio le laude erano una sorta di cantilene con cui venivano intonate le lodi a Dio, alla Vergine Maria e ai santi. Poi la cantilena divenne dialogata, e iniziò ad abbracciare anche le vicende narrate dalla Bibbia e dal Vangelo, e altre narrazioni di carattere sacro che costituirono una forma germinale di rappresentazione scenica con finalità catechetiche, destinata soprattutto al popolo.

Oltre al Laudario di Cortona (ms. 91), proveniente dal convento di san Francesco, presente a partire dal 1866 nella Biblioteca di Cortona, sono visibili anche il manoscritto 462, conservato nella Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca; il manoscritto 180 della Biblioteca della Città di Arezzo, appartenuto in origine alla Confraternita di Sant’Agostino di Cortona; e il manoscritto 535 della Biblioteca Trivulziana di Milano.

Il percorso espositivo propone anche cantari religiosi conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, tra i quali il quattrocentesco Cantare in ottave su santa Margherita da Cortona e la Passione di Cicerchia da Siena. In mostra anche l’originale dello Statuto cittadino del 1325 che rivela il contesto economico, politico e culturale di Cortona fra Duecento e Trecento; un codice manoscritto con la Legenda del beato Guido: un'agiografia del frate francescano Guido da Cortona, documenti di confraternite e bolle vescovili con le quali veniva riconosciuta l’indulgenza a chi cantava le laude.