Il fascino della racchetta

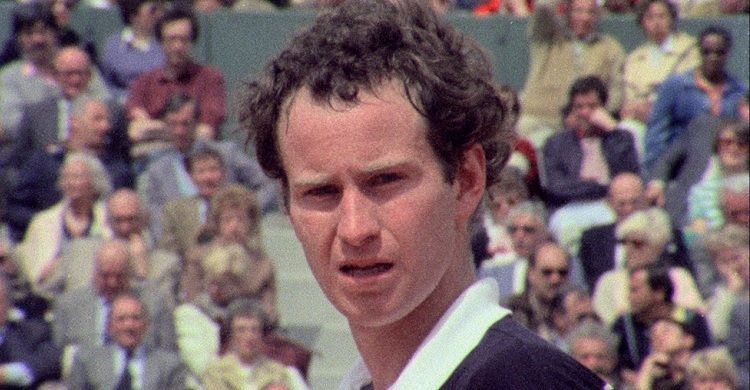

Qualcuno ha parlato del tennis come di un’esperienza religiosa. Se si guarda giocare un grande campione, si viene colpiti da un fascino indicibile, come trovandosi davanti a un semidio, che fa con naturalezza ed eleganza misteriose ciò che rappresenta un prodigio per i comuni mortali. Questa miscela di grazia e tempismo si trovava nell’americano John McEnroe. Il suo stile imprevedibile, la personalità estroversa e irascibile, la guizzante rapidità nelle volée a rete sono tutte proprietà che compongono un mito di perfezione quasi patologico. McEnroe pretendeva il massimo da sé, dall’avversario, dal pubblico, dagli arbitri. Si sentiva un vincente ed esigeva una devozione religiosa al rito sportivo, che per lui non era un divertimento evasivo, ma una prova sofferta, un rischioso esperimento di libertà per le menti e i corpi.

Chi può incorniciare e celebrare le immagini in movimento, che McEnroe danza tra la terra e il cielo? Il cinema! Un giovane ricercatore, Julien Faraut (classe 1978), rovistando tra le vecchie bobine realizzate da un anziano tennista e cineasta, Gil de Kermadec, rivisitò in tre anni di lavoro quel materiale d’archivio e girò nel 2018 il suo film, John McEnroe – L’impero della perfezione. Un film-documentario dedicato a un diabolico tennista, McEnroe appunto, e a un cineasta ossessivo, che agì da vero e proprio etnologo del tennis, contagiato dalla magia della racchetta, della pallina e della rete.

L’opera di Faraut propone un arguto accostamento tra cinema e tennis. Il tennis è una pratica di comunicazione: passare la palla è come scambiarsi parole, instaurare un dialogo tra avversari o compagni di doppio, conoscersi nelle qualità e nei vizi, impedire che il discorso muoia finendo in rete o fuori dalle righe. Il patto della partita, su cui vigila l’arbitro, somiglia all’alleanza tra regista e spettatori, i quali accettano l’invito di vedere cose nuove e di abitare nuove prospettive sul mondo. Il film di Faraut dà rappresentazione a individui testardi e temerari; tennisti, allenatori, fotografi, registi, spettatori. Tutti contagiati dal demone del gioco, tutti legati a un voto monacale, che impegna l’intera esistenza alla ricerca del colpo perfetto, dell’inquadratura migliore, dello spettacolo irripetibile, in cui puoi dire «c’ero anch’io!».

C’è un’altra somiglianza tra tennis e cinema. Entrambi hanno a che fare con la gestione creativa del tempo! Non c’è limite temporale per una partita, così come per un film. Ciò che conta non è la durata, ma il ritmo degli scambi e del montaggio. Vince chi imprime al match il suo tempo interiore e la velocità della sua musica spirituale. Dominare una partita significa inventare e imporre una propria cadenza narrativa.

Il confronto fra il tennis e il cinema illumina il vero tema di questo film, che è l’etica applicata. Scegliere il colpo giusto, durante un match, equivale al discernimento morale, grazie a cui individuiamo qual è l’azione buona da porre in una situazione dilemmatica. La stessa cosa accade nel cinema, quando il regista decide come tagliare e montare una sequenza e, soprattutto, quando sceglie in che modo concludere la storia. Quale senso dare alla vicenda? Quale visione donare allo spettatore? Quale verità invece nascondergli e lasciargli immaginare?

Il mestiere di vivere si impara più o meno come si apprende lo sport o l’arte della regia. Ci vuole conoscenza delle regole, delle leggi, delle teorie. Occorre poi imitare buoni esempi, dare credito a maestri autorevoli. Infine bisogna scendere in campo e vivere, spendersi per un desiderio buono, giocare la faccia per una causa di liberazione. Come nel tennis, il training sarà lungo e faticoso; il successo precario e non garantito; la delusione sempre in agguato. McEnroe sapeva di poter perdere anche dopo anni di trionfi. Ma continuò ad attaccare, col suo passo felpato, col suo corpo fuori equilibrio. Era la sua partita, era il suo mestiere, era la cosa giusta da fare, indipendentemente dal risultato.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!