Il respiro delle case abbandonate

Sono tante le case nelle quali non vive più nessuno. Basta mettere il naso fuori dalla propria abitazione, fare una passeggiata in città, prendere la bici e girare la campagna, pigliare un treno e andare fuori porta per scoprire che sono un patrimonio anche quando rovinerebbero giù con un sol colpo di ruspa. Un valore per gli oggetti e per le storie che ancora conservano. L’inventario è tra i più variegati.

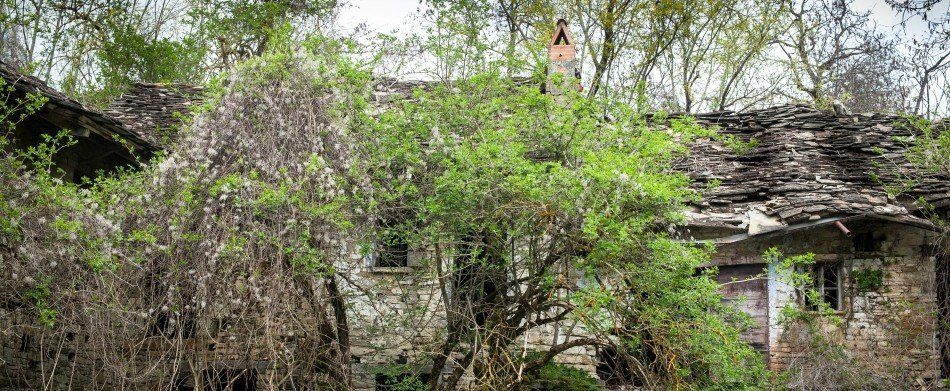

Ruderi sperduti in mezzo ai campi; vecchi poderi con annessi stalla, porcilaia, pollaio e ricovero attrezzi; antichi palazzi nel cuore della città; condomini di periferia con le tapparelle a mezz’aria bucate dai chicchi di grandine. E ancora: stazioni ferroviarie dismesse; centri commerciali chiusi; dimore e castelli mangiati dagli arbusti. Ex orfanotrofi, colonie marine e montane, alberghi sul lungomare che in giardino celano, come un cimelio, il tavolo da ping pong in marmo di Carrara.

Senza contare gli edifici industriali e i laboratori artigianali, o le antiche filande, chiuse da quasi mezzo secolo, dove par ancora di sentire le voci delle donne, con le mani nell’acqua bollente a cercare il filo del bozzolo.

Numerosi i siti e le associazioni che si occupano di luoghi abbandonati. Raccolgono le segnalazioni dei cittadini, mappano il territorio e lo documentano con foto e video. Tra questi: Plai (Posti e luoghi abbandonati in Italia, plaiofficial.wordpress.com); Spazi indecisi, che ne promuove la rigenerazione culturale (Spaziindecisi.it), proponendo una mappa, dalle Alpi alle isole; e ancora I borghi abbandonati (Borghiabbandonati.com) grazie al quale scopri paesi interamente sommersi come Curon Venosta (BZ), riconoscibile solo dalla punta del suo campanile, o Fabbriche di Careggine (LU).

Ci sono, poi, anche tanti appassionati. Come Mario Ferraguti, coordinatore del personale in una grande azienda e scrittore. Le case abbandonate sono diventate una passione e un libro «La voce delle case abbandonate. Piccolo alfabeto del silenzio», Ediciclo. «Mute solo in apparenza – racconta –, cominciano a vivere di vita propria, come dei figli, quando le persone si allontanano. È in questo momento che prendono respiro. Per sentirlo bisogna entrarci in punta di piedi, senza forzarle, mettendosi in ascolto».

Sono i luoghi, per lo più sull’Appennino tosco-emiliano quelli descritti da Ferraguti ma che potremmo ritrovare ovunque, a scandire questo nuovo «abc». «I colori che non son mai gli stessi li ho imparati a Lavacchielli, un paese sotto al monte Barigazzo; gli odori che son di muffa, legni, cortecce e foglie bagnate a ca’ Scapini; i suoni che si trasformano in un concerto a Berceto».

A parlare, allora, al posto degli uomini che non ci sono più, rimangono le cose. «Le più “facili” da scoprire sono le case cantoniere. Di quell’inconfondibile rosso di Persia, hanno facciate impettite e tutte uguali. La sorpresa sta nella “coda”: è qui che trovi le cose del lavoro, sacchi di sale, cordoli in sasso, cartelli in latta dai colori graffiati». Per le 1.244 case cantoniere italiane c’è un progetto di recupero e riutilizzo voluto da Anas e ministeri per le Infrastrutture e dei Beni culturali.

Tra gli oggetti è frequente scovare stoviglie, vestiti, tavoli, attrezzi. E ancora: lettere nascoste nei cassetti o nelle pareti. Quando non c’era carta per scrivere o non si poteva parlare, le parole venivano affidate ai muri. Come nelle case Gina, sopra Ventimiglia, dove i passeur ammassavano i migranti clandestini diretti in Francia attraverso il Passo della Morte.

Muri abbandonati che svelano se chi ci abitava è dovuto fuggire. Certe case sull’Appennino, lasciate in fretta settant’anni fa per scappare alla furia delle SS in ritirata, sono in fondo le stesse, pur lontane nel tempo e nello spazio, di sperduti villaggi in Africa o in Medio Oriente sconvolti oggi dalla guerra.

«Nelle stanze – racconta l’inviato de «La Stampa», Domenico Quirico – l’aria è ancora piena del calore della gente che vi ha abitato. Anche gli oggetti non si sono ancora staccati dai loro possessori. Lo fanno più difficilmente delle persone. Qui soltanto gli esseri umani sono usciti dalle case, la guerra li ha scacciati, hanno potuto prendere solo quello che erano in grado di portare a braccia, e ogni camera narra lo strazio della scelta. Una balla di biancheria lasciata lì. Vestiti tolti dall’armadio e poi ributtati dentro».

Anche chi progetta i luoghi dell’abitare si sta orientando non più all’espansione, ma al recupero dei siti dismessi e abbandonati. «Non possiamo continuare a costruire – spiega Giuseppe Cappochin, presidente nazionale dell’Ordine degli architetti –. Dobbiamo pensare a una rigenerazione di città e periferie. In Europa si sta investendo, in termini di idee e finanziamenti. Di recente abbiamo costituito delle commissioni per la realizzazione di città “verdi” e sostenibili in termini di riutilizzo degli spazi e inclusione sociale».

Intervista al paesologo Franco Arminio

Dei luoghi abbandonati sa tutto ciò che non si trova scritto da nessuna parte. Non informazioni, ma emozioni. Lo definiscono un teologo del senso ultimo dei borghi. Lui preferisce paragonarsi a un medico condotto d’altri tempi, che fa visita ai suoi pazienti e, prima di tutto, ama ascoltarli.

Davvero, Arminio, un paese dove non c’è più anima viva conserva una voce, un respiro?

Non tutti i luoghi mantengono segni, anche impercettibili, di vita. Ci sono, però, posti parlanti, che emozionano. Paradossalmente, quando se ne vanno gli uomini, certi luoghi cominciano a dirci qualcosa in più che non avevano mai raccontato prima.

Su cosa si posa, per primo, il suo sguardo quando ci entra?

Osservo subito come la natura si riprende uno spazio. Capita magari di scoprire, dentro una casa, un libro abbandonato sul materasso e la pianta di fico che sta crescendo all’interno. Si assiste a una sorta di staffetta: gli uomini che se ne vanno e se ne torna la natura, riprendendosi il tutto. Sono spazi quasi sospesi. Racchiudono quella bellezza che deriva dal sentire ancora la presenza dell'umano.

Intervista all'architetto Vittorio Gregotti

«Non sarà l’enfasi di un brutto grattacielo a salvarci, ma la voglia di ritrovare sempre l’Uomo in ogni suo manufatto». È una sorta di credo laico quello di Vittorio Gregotti, una delle figure più rappresentative dell’architettura italiana. Più di ottocento i progetti realizzati in tutto il mondo. Un pensiero, quello della ricerca di tracce di umanità, che segna ogni suo lavoro. Una filosofia mai venuta meno nel tempo.

Professor Gregotti, qual è il compito dell’architettura?

Preoccuparsi, a partire dalle contraddizioni del presente, di proporre un nuovo frammento di verità del possibile necessario.

Cos’hanno ancora da raccontarci luoghi, paesi, edifici non più abitati?

Tutti i luoghi, belli o brutti, hanno molto da raccontarci intorno alle ragioni della loro costituzione e delle loro trasformazioni.

Qual è il primo aspetto che la colpisce?

Cerco di capire le ragioni profonde, non solo tecniche, delle forme di ciascuna costruzione.

L'articolo e le interviste complete si possono leggere nella versione cartacea e nella versione digitale del Messaggero di sant'Antonio.