Monsignor Galantino: tra confini e sconfinamenti

Monsignor Nunzio Galantino, classe 1948, già segretario generale della Conferenza episcopale italiana è, dal giugno 2018, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica (Apsa). Lo abbiamo incontrato nella Basilica del Santo, dove ha voluto presiedere una celebrazione eucaristica, approfittando della propria presenza a Padova per partecipare a Solidaria, la manifestazione sul mondo del volontariato.

Al confine è dedicato anche il suo recente libro Sul confine. Incontri che vincono le paure (Piemme).In questo volume parto proprio dal concetto di confine come luogo di transito, che è insieme protezione e apertura. Ma per aprirsi all’altro è necessaria una forte identità. Chi vuole chiudere i confini è in genere qualcuno che si sente minacciato dall’incontro con l’altro – e che per questo lo trasforma da alter in alienus, cioè da «differente da me» in nemico –, perché ha un’identità debole. Poi, sia chiaro, l’incontro può anche non essere facile, ma è pur sempre un’esperienza arricchente che apporta alla nostra vita nuove conoscenze di persone, di luoghi, di usanze che sono diverse dalle nostre. In definitiva, sconfinamento e confine sono due parole che possono essere coniugate bene soltanto da chi sa che, incontrando l’altro, non può che riceverne vantaggio.

Quanto ha detto fin qui, ma anche il suo precedente volume Vivere le parole, che raccoglie alcune delle sue rubriche sul «Sole 24ore», dimostrano che per lei le parole sono molto importanti. Perché?A entrambi i libri è sottesa una convinzione: che la nostra società, purtroppo, non usa parole, ma emette suoni che finiscono per essere spesso delle clave da utilizzare per delegittimare gli altri e favorire se stessi. Suoni cioè che non favoriscono l’incontro o il confronto, anche animato, tra diversità. La nostra società oggi sfugge al confronto, perché le manca il senso delle parole. Noi usiamo oggi dei termini molto spesso senza nemmeno conoscerne il significato. Un esempio? Tolleranza, un termine che non sta a indicare il «sopportare l’altro», come spesso si ritiene, ma il farsi carico dell’altro e, proprio in virtù di questo, essere capaci di assumere su di sé il peso della sua diversità, rafforzandosi al contempo. Oppure, tenerezza, che è considerata parola dei deboli e che presuppone invece il gesto eroico del superare la propria durezza interiore per riuscire ad avvicinarsi all’altro. Alla tenerezza, così come alla tolleranza, ci si educa: entrambe esigono una grande riflessione interiore. Io penso che se non si recupera il senso profondo delle parole non si ritrova il vero senso della vita, perché solo se si amano e si approfondiscono le parole, si ama e si approfondisce la storia.

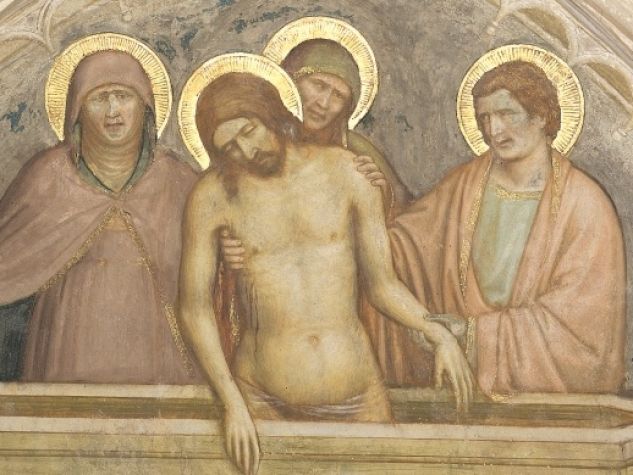

Ha ancora un senso oggi la pietà popolare?Secondo me proprio in questo momento ha un’importanza fondamentale. Papa Francesco in molti passaggi della Evangelii Gaudium loda e incoraggia la devozione popolare. Quando, con atteggiamenti di vuota e arrogante saccenteria, noi vescovi e noi preti ci permettiamo di guardare con sufficienza a questo fenomeno, siamo un po’ come i politici che pretendono di fare politica a prescindere dalle emozioni, dalle paure e dalle speranze delle persone: è impossibile. Il nostro compito, lo dice anche il Papa, non è quello di andare avanti o di stare dietro, ma di vivere in mezzo alla gente. E, stando nel mezzo, si nota come quello dei devoti non sia un atteggiamento superficiale: essi portano qui le loro domande, la lode, i ringraziamenti, portano qui se stessi nella loro globalità e noi non possiamo far finta di nulla, dire che la vita è un’altra. Noi dobbiamo partire da questo punto, sapendolo animare con il Vangelo, portandolo avanti e semmai anche purificandolo da alcune forme di pietà, ma senza snobbarlo o pensare che non sia esperienza religiosa.

Per lei chi è sant’Antonio?Un uomo, un religioso, un sacerdote che dal Vangelo ha saputo ricavare una sensibilità particolare che poi è la stessa di Francesco d’Assisi. Una sensibilità che l’ha portato ad avere un rapporto intenso con il Signore. Guardando a sant’Antonio si capisce che lui ha potuto dare tanto, perché tanto aveva ricevuto. E l’ha ricevuto nella preghiera, che alimentava le sue parole e la sua presenza.

Il suo compito di presidente dell’Apsa è tutt’altro che facile, soprattutto oggi...Nell’ordinamento della Santa Sede, l’Apsa ha il ruolo di banca centrale, vale a dire che ha come mission mettere a frutto il patrimonio della Santa Sede per permettere poi, con quanto si ricava, di far funzionare le attività della Chiesa in Italia e nel mondo. Ciò che il mio ufficio amministra altro non è che il frutto di un atto di parziale restituzione di ciò che lo Stato ha tolto alla Chiesa, nel 1800. In seguito, c’è stata una prima conciliazione tra Stato e Chiesa (all’epoca di Pio XI), che ha portato, appunto, a una restituzione, ripeto, parziale, a ristoro di quanto era stato preso: stiamo parlando di un miliardo e 750 milioni di lire che lo Stato ha versato alla Chiesa e che papa Pio XI, per evitare che si potesse ripetere la situazione del passato e di fatto la Chiesa perdesse la propria libertà di azione, decise di investire in beni immobili e mobili. Gli immobili di cui spesso oggi si straparla, non sono stati altro che un modo intelligente attraverso il quale Pio XI cercò di garantire l’indipendenza economica alla Chiesa. Questi beni immobili (che per oltre il 50 per cento dei casi sono palazzi istituzionali, sedi di uffici e che quindi non rendono) per lo più sono dati in affitto a dipendenti della Santa Sede o a prelati che lavorano al servizio di essa e solo nel 30 per cento dei casi sono stati immessi sul mercato. Da tali introiti si ricava ciò che è necessario alla vita della Chiesa. A questi si aggiungono le varie donazioni, mobili e immobili, che dicono l’affetto e la fiducia che la gente ha nei confronti della Chiesa. Sui beni immobili la Chiesa paga l’Imu e chi afferma il contrario dice una falsità. Solo nel 2018 il mio dicastero ha pagato per Imu, Tasi e Ires ben 9.228.012,60 euro (e nel primo semestre del 2019 la somma è stata pari a 4.435.425,38 euro) al Comune di Roma, senza parlare poi di quanto hanno versato il vicariato, la Cei… Questi sono dati precisi e, per tornare agli inizi del nostro colloquio, questo significa far vivere le parole, cioè non dire parole al vento, ma documentarle. A ben pensare anche questo è uno sconfinamento, cioè un andare oltre i luoghi comuni per capire come funzionano davvero le cose.

Puoi leggere questa intervista e gli altri articoli del mese di dicembre nella versione digitale del Messaggero di sant'Antonio. Provala subito!