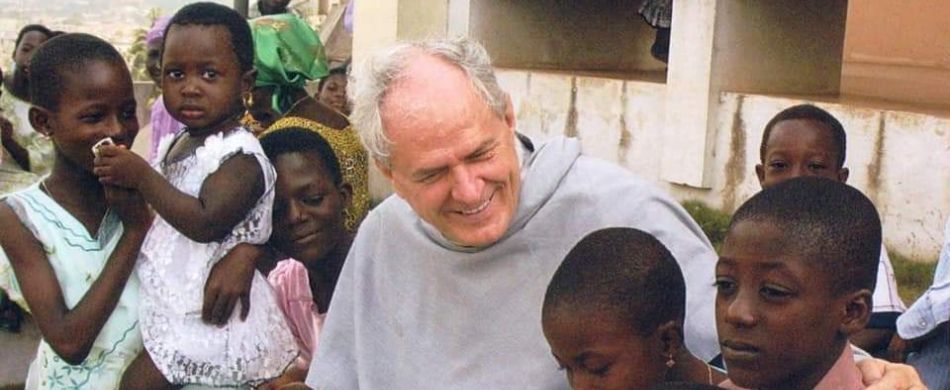

Un addio a padre Giorgio, tra lacrime e ironia

Oggi padre Giorgio Abram se ne è andato. Ce l’ha strappato via la covid nel suo Ghana, proprio lui che ha passato una vita a combattere le epidemie in Africa e in altre zone povere del mondo. Lo ricordiamo riportando buona parte della prefazione a un suo libro, Quattro gatti senza storia (Edizioni Emp 2015), scritta da Giulia Cananzi, una delle giornaliste del «Messaggero di sant’Antonio», convinti che utilizzare le parole che abbiamo scelto per descriverlo da vivo, sia il modo più bello e più adatto a lui per ricordarlo da morto. È l’omaggio del «Messaggero di sant’Antonio» a un grade missionario.

«Senti ho scritto questi appunti, li ho fatti pure leggere in giro. Ho avuto commenti lusinghieri, ma qualcuno mi ha anche consigliato di gettarli al macero. Ma se proprio mi ostino a scrivere un libro, me la fai la prefazione?».

Conosco padre Giorgio Abram da almeno vent’anni, da quando ho iniziato a occuparmi di Caritas Antoniana, l’opera di solidarietà dei frati minori conventuali, per il Messaggero di sant’Antonio: ogni tanto riemerge dalla sua missione in Ghana, con il suo aplomb atlantico, condito da un’ironia british, che però lui ha sviluppato in Africa, lottando contro la lebbra e l’ulcera del Buruli. Come abbia fatto, Dio solo sa. C’è poco da dire, è un missionario atipico. Non si sente un salvatore del mondo, non indugia in racconti strappalacrime, non ti fa sentire in colpa.

Eppure quando l’ho conosciuto era fresco di onorificenza, aveva vinto il premio Raoul Follereau sul campo, per aver contribuito in modo significativo alla sconfitta della lebbra in Ghana e aveva una manciata di altre cariche, che non elenco perché mi ha detto chiaro e tondo: «Mi raccomando evita». Un pedigree che avrebbe inorgoglito chiunque. E invece, fin dalla sua prima intervista lasciava i discorsi ai «grandi della terra» per raccontarti il fatterello, l’aneddoto, la gag che ti svelava un mondo.

Il libro, lo dice lui stesso, non è il racconto della sua missione, non è neanche la storia dei francescani in Ghana, pur potendola lui raccontare meglio di chiunque altro, essendone stato uno dei pionieri. Ciò che lo spinge a scrivere è la volontà di dare la sua visione dei fatti: «Finchè son vivo – annota –, qualcosa di vero mi piace dirlo». Quel «qualcosa di vero», unico filo rosso che annoda una lunga serie di brevi racconti e aneddoti, non è una visione politica, né il punto di vista dell’uomo di chiesa, né solo quello del medico missionario; è uno sguardo alternativo, ironico, disincantato eppure benevolo su vizi e virtù, sull’Africa e sull’Occidente, sullo sviluppo e sulla povertà, ma soprattutto sui pregiudizi e sui sentimenti che muovono noi umani.

Ne escono quadretti di varia umanità, con personaggi che arrivano a volte alla caricatura, e situazioni che spesso permettono all’autore di sfoderare un’autoironia puntuta. Davvero esilarante nella sua tragicità, l’episodio in cui padre Giorgio, trasportato in fin di vita in autoambulanza a causa della febbre gialla. È costretto a scendere dal mezzo e cambiare la ruota bucata, causa insipienza dell’autista.

In nessuno degli episodi troverete traccia di moralismo e di retorica, mentre è bandito completamente il registro omiletico. Cosa che a prima vista può sembrare strana per un religioso. Ma padre Giorgio, da francescano integrale qual è, non vuole insegnare niente a nessuno: ci presta i suoi occhi per guardare le cose da un’altra angolatura, per fare un tratto di strada insieme come tra vecchi amici.

A volte la verità di padre Giorgio è talmente nuda da sfiorare il politicamente scorretto, come quando svela con una battuta fulminante il suo fastidio per i racconti esagerati sulla moria di bambini fatti dall’amica suora o quando un confratello, terrorizzato da un cobra in posizione d’attacco, ammazza l’animale con agilità da jedi con l’unico oggetto a portata di mano: una croce astile.

Potere della paura e dell’arte di arrangiarsi. Arte che padre Giorgio ha dovuto apprendere nei lunghi anni di missione e che ha imparato ad apprezzare negli altri, come esercizio di creatività e vitalità, mai scontato. Un’arte che, unita al suo senso pratico, l’ha sempre aiutato a risolvere i problemi e a lavorare con chiunque senza pregiudizi: con gli sciamani nelle foreste del Ghana pur essendo un medico occidentale o con un funzionario ateo del governo vietnamita, pur dichiarandosi apertamente un prete. Quasi a dire che il bene è ovunque, se si hanno gli occhi per vederlo.

Un’altra considerazione mi sembra d’obbligo, prima di lasciarvi a questo divertente libro. Una volta padre Giorgio mi ha detto che nei miei articoli tiro fuori anche quello che lui ha pudore di dire; forse è per questo che mi ha chiamato, per quel briciolo di masochismo che alberga anche negli uomini più positivi. Suo malgrado, quindi, vi racconto un pezzo della sua vita missionaria in un tono che non troverete in questo libro, ma che credo possa farvi apprezzare di più la levità disincantata e bonaria di padre Giorgio.

Quando lo intervistai nel 2012, i superiori gli avevano chiesto di mettere al servizio dei confratelli vietnamiti la sua esperienza con la lebbra. Ma di fronte alle doppie mura del lebbrosario di Van Mon, con i suoi 900 pazienti sfigurati e soli, capì all’istante che quella non era l’Africa. Stracciò tutti i progetti scritti a tavolino ed entrò in quell’inferno come un neofita. Eccovi il racconto: «Conoscevo il nemico, l’avevo guardato negli occhi più volte, quando ancora non era curabile. Per la gente era una maledizione. Credevano che un corpo sfigurato, ferito e mutilato fosse l’involucro di un’anima oscura. Un tabù che segnava una vita per sempre. L’ammalato s’isolava, si abbandonava alla sua malattia, diventava cinico e aggressivo. E io di fronte a lui combattevo tra il mio sconcerto e il suo dolore. “San francesco di fronte al lebbroso – mi dicevo – forse ha provato ciò che sto provando io”. Non è facile abbracciare il povero e l’ammalato, non è facile superare i propri fantasmi e le proprie paure, scorgere l’immagine e la somiglianza di Dio, oltre ciò che si vede».

L’uomo, il frate, il missionario irrompono in questo brano, con una vivezza viscerale. Un misto di dolore, fragilità e ricerca, nel tentativo di trovare la propria strada nella vita e nella vocazione. Mi accorgo adesso che è la cartina di tornasole del suo libro. L’ironia e la calma che vi si respirano non sono un dato scontato, sono approdi dopo aver percorso il mondo e il suo dolore.

Alla fine resta l’uomo, resta la vita con tutte le sue contraddizioni, ma anche i suoi colori, le sue passioni, i suoi incontri. Stupiscono anche la quantità e la diversità degli ambienti frequentati: dai malati negli ospedali ai politici dei ministeri, dagli specialisti nei simposi scientifici alla gente dei villaggi, dai missionari ai dirigenti delle organizzazioni internazionali, dal jet set post-coloniale ai confratelli. Il ricorso all’ironia ha un ruolo fondamentale, serve a padre Giorgio per passare indenne attraverso le sirene di due opposte tentazioni: la retorica della missione e l’attrazione per il potere, e a dirci con i fatti che ogni uomo al fondo è uguale. È la visione francescana, senza mai esplicitarla o calarla dal pulpito.

Mi fermo qui, padre Giorgio. C’è eccessiva serietà in queste righe. Non vorrei che allargandomi nelle riflessioni non finisca per cucirti addosso un panegirico. E per giunta in vita. E questo no, proprio non me lo perdoneresti.

1 comments