Carcere: costruire dignità e libertà

Trieste, Piazza della Borsa. Sono le 17.30 di un caldo 5 luglio. Eppure, nonostante la temperatura sfiori i 30 gradi, pian piano tutte le sedie piazzate implacabilmente sotto il sole si riempiono di cittadini e cittadine venute fin qui per riflettere su un tema complesso come l'inclusione sociale delle persone inserite o appena uscite da un percorso di giustizia penale. Siamo in una delle «Piazze della democrazia», quei momenti pubblici di partecipazione, riflessione e dibattito attorno a temi caldi della società civile, inaugurate da questa 50° Settimana sociale. Sul palco: Marta Cartabia, docente di Diritto costituzionale italiano e europeo all’Università Bocconi di Milano e già presidente della Corte costituzionale e ministra della Giustizia nel governo Draghi; Benedetta Bertolini, giovane ricercatrice sui temi della giustizia riparativa e Giuseppe Mattina, della Cooperativa sociale «Rigenerazioni onlus», nel palermitano, che si occupa di inclusione sociale e lavorativa (lui però ama parlare di «percorsi per restituire fiducia a persone in difficoltà») di persone ex detenute o impegnate in percorsi penali alternativi al carcere (di questa realtà racconteremo in un altro articolo)

La prima a prendere la parola è Marta Cartabia, che viene invitata a parlare della cosiddetta riforma n. 150/2022 che porta la sua firma. «Quella riforma – racconta – è nata in termini di contenuti dalla mia formazione di costituzionalista ma anche dall’esperienza fatta durante il periodo di presidenza della Corte costituzionale, un “viaggio” nelle carceri italiane». C’è infatti una data ben precisa che ha segnato uno spartiacque tra un prima e un dopo: «Era il 15 ottobre 2018 e quel giorno varcai le porte di San Vittore, la Casa circondariale milanese. Tutti noi pensiamo di sapere che cosa sia il carcere, ma in realtà quando ci mettiamo piede restiamo stupefatti, perché ci accorgiamo che è un luogo di paradossi, dove i problemi sono enormi ma enormi sono anche le storie di rinascita. Storie che in quell’occasione mi lasciarono senza fiato».

Fu così che, divenuta ministra della Giustizia, Cartabia avviò la sua riforma, basata essenzialmente su tre pilastri: il primo più strettamente processuale teso ad accorciare i tempi del giudizio; il secondo riguarda il potenziamento delle pene alternative al carcere («l’articolo 27 della nostra Costituzione - ricorda la giurista - non lo nomina nemmeno il carcere, però in compenso parla di “pene” al plurale: siamo noi, privi di fantasia, che non osiamo immaginare altro che la detenzione» ), vale a dire che crea un meccanismo grazie al quale chi ha diritto di accedere a una pena alternativa al carcere possa evitare di entrare in cella sin da subito (visto che è provato che ogni passaggio in carcere, soprattutto dei più giovani rischia di intrappolarli in un circolo vizioso), mentre prima in carcere ci si finiva comunque e doveva intervenire il magistrato di sorveglianza per far uscire chi ci era entrato. Il terzo pilastro, infine, riguarda una struttura giuridica su base volontaria, la cosiddetta Giustizia ripartiva, «una forma – ha ricordato l’ex Guardasigilli – che già esisteva prima della riforma, è nata dalla società civile, è stata molto sperimentata in ambito minorile, e che non rappresenta un’alternativa alla pena, ma va a complemento della giustizia tradizionale».

Sulla Giustizia riparativa è quindi intervenuta Benedetta Bertolini. «La Giustizia riparativa – ha spiegato – è la giustizia dell’incontro tra l’autore di un reato e la sua vittima ed eventualmente i membri della comunità allargata o familiare. Si tratta di un incontro volontario, che avviene accompagnato da mediatori esperti ed è preceduto da un incontro preliminare che spiega e accoglie i bisogni espressi da tutte le parti in gioco. Questa modalità è nata dall’esperienza di numerosi operatori di giustizia penale, che hanno percepito il bisogno delle persone coinvolte di dire qualcosa, di parlare con la persona che li aveva colpiti o che era stata la loro vittima». Il presupposto della Giustizia riparativa, ha inoltre specificato Bertolini è che «il reato non è solo il contravvenire a una norma di legge, ma la rottura di una relazione tra persone che vivono nella stessa comunità e che condividono un patto di fiducia. E non si tratta di un semplice perdono o di una forma di irenismo: incontrarsi è difficile, si vivono momenti anche molto duri, ma si sceglie di scommettere sulla possibilità di ricostruire comunità e di riallacciare la relazione».

Bertolini ha quindi presentato i dati di una recente ricerca sulla Giustizia riparativa, un’indagine qualitativa su base nazionale, durata due anni, con l’obiettivo di mostrare i benefici di questa forma di giustizia. «Sono tante le cose emerse – ha aggiunto la ricercatrice – ma la principale sta nell’essere giunti a risultati che “nutrono” letteralmente l’anima». Perché si è dimostrato che dando la parola a tutte le persone coinvolte nel reato si dà al contempo valore ai vissuti personali, si dà voce al reciproco dolore, si permette alle persone di sentirsi capite e ascoltate. In altri termini, si tratta di un percorso che favorisce la rielaborazione di quanto è accaduto, mettendo in gioco una buona dose di empatia e, soprattutto, di responsabilità relazionale che permette a tutti di passare da «uno sguardo sull’io a uno sguardo sul noi». E che apre spazi di futuro.

Gli stessi spazi di futuro che riescono ad aprire anche molte iniziative di volontariato e buone pratiche che si occupano di inclusione sociale delle persone inserite in un percorso penale. Marta Cartabia a riguardo ha raccontato la propria personale esperienza di volontariato all’interno dell’associazione Kairos, creata da don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile milanese «Cesare Beccaria». «Ho potuto vedere coi miei occhi – ha condiviso la docente – ragazzi rinascere, e questo è straordinario. Io faccio volontariato con Kairos non per i ragazzi, ma per me stessa, perché sento quanto sia importante nutrire le mie convinzioni, come quella che una vita può ripartire dopo un reato, attraverso l’esperienza, la “carne viva”. Di don Claudio mi colpisce sempre la capacità di coinvolgere i ragazzi: si tratta di giovani che arrivano da percorsi difficili, abituati a scappare, fuggire da ogni luogo (ricordo un ragazzino immigrato che a 16 anni aveva già visitato gli istituti penitenziari di mezza Europa, dai quali era sempre riuscito a fuggire) e invece a Kairos si fermano, anche se quel luogo non ha cancelli e da lì chiunque se ne può andare. Don Claudio non spiega ai suoi ragazzi come vivere, ma scommette sulla loro libertà e responsabilità. Sono i giovani stessi a dirlo: “tu non vuoi insegnarci nulla, semplicemente noi ti guardiamo e impariamo”. Certo, non sono mai percorsi lineari, ci sono notti tremende abitate da fantasmi che non se ne vanno, ci sono liti, risse che vengono calmate paradossalmente dai più grandi. Kairos insegna che ciò che manca a questi ragazzi è la fiducia: la nostra nei loro confronti e la loro nei nostri confronti e anche in se stessi. Kairos crea un ponte tra questi ragazzi e la società civile. Non si sa a priori quanto tempo ci vorrà per percorrerlo tutto (da qui il nome Kairos, che sta a indicare il tempo opportuno, il momento di grazia) ma tutti possono giungere dall’altra parte della riva».

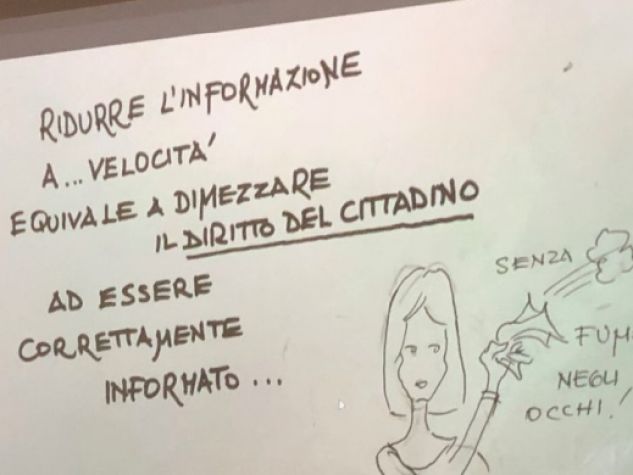

Di esperienze come queste ci sarebbe un grandissimo bisogno ovunque, soprattutto in un momento come quello attuale in cui il numero di suicidi in carcere ha raggiunto dimensioni mai registrate prima: a oggi sono 53 le persone ristrette che si sono tolte la vita dall’inizio dell’anno, tre solo nella giornata del 4 luglio scorso. «Il carcere soffre di problemi gravissimi - ha aggiunto Cartabia - il primo dei quali è il sovraffollamento. Al momento ci sono 61.500 detenuti nelle carceri italiane a fronte di una capienza massima di 50 mila e questo crea condizioni di vita disumane. Ma la cosa ancora più preoccupante è che spesso chi si ammazza in carcere lo fa anche alla vigilia della liberazione. Che cosa ci dice questo dato? Ci indica una desolazione profonda nella quale queste persone vivono: spesso fuori dal carcere non hanno nessuno che le aspetti, non hanno casa né lavoro e pertanto sanno che torneranno nell’incubo di una vita fuori dalla legge nella quale non vogliono più ritrovarsi. Ma il dato ci dice, soprattutto, che si tratta di un fallimento dell’intera società, perché il carcere non è servito a rieducare una persona, non l’ha messa nella condizione di immaginare e di iniziare una vita diversa. Per questo bisogna lavorare per allentare la tensione negli istituti di pena: a volte basta solo concedere qualche telefonata in più rispetto alle quattro di dieci minuti previste mensilmente. Bisogna, in definitiva, accogliere l’invito del Papa espresso durante la recente visita al carcere veneziano della Giudecca: “Non chiudete le finestre. Non permettete che si chiuda l’orizzonte sulla vita delle persone, non lasciate che venga portata via loro la speranza».

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!