Il cuore normale

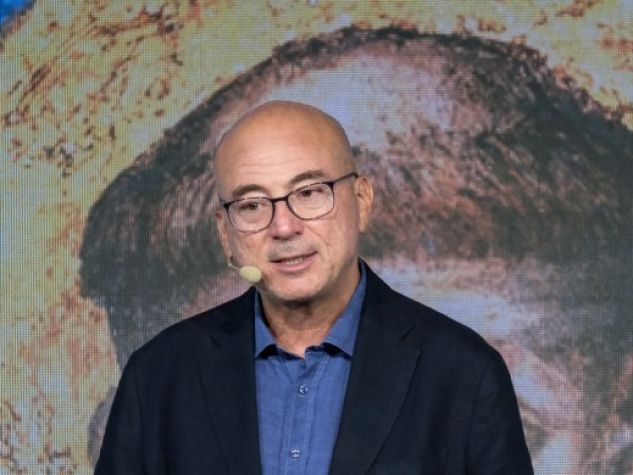

Il bravissimo attore Mark Ruffalo interpreta il personaggio di Ned Weeks, uno scrittore ebreo, che organizza le prime risposte assistenziali all’orribile diffusione di una malattia inguaribile, che falcidia le comunità gay dell’Ovest degli Usa. Siamo a New York, nel 1981. Sullo schermo scorreranno gli anni, uno per uno. Il mondo culturale e politico è paralizzato, sconcertato e imbelle, e purtroppo colpevolmente inerte, ritenendo erroneamente che si tratti di una patologia ristretta a minoranze omosessuali. L’ignoranza e l’ipocrisia partitica, nonché il vuoto morale, discriminarono biecamente una minoranza. L’amministrazione Ronald Reagan non prese seriamente in considerazione il problema fino al 1985!

The Normal Heart (il «cuore normale», i sentimenti d’affetto e di eros che tutti egualmente viviamo) è un film tv per adulti, duro sia nella rappresentazione diretta dei rapporti sessuali, sia nel mostrare il degrado clinico dei malati. C’è forse un eccesso di immagini ammiccanti, quasi pubblicitarie, in sequenze di intimità. Così come c’è una ostentazione dei sintomi, laddove la sceneggiatura e il ritmo della ripresa non sostengono il racconto. Ma per lo più le conversazioni sono espresse con efficacia.

Non dimentichiamo che il film viene dall’omonima pièce teatrale autobiografica (in scena dal 1985 e tradotta dall’editore italiano Arcadia & Ricono) di Larry Kramer (attivista gay e drammaturgo, 1935-2020) di cui Weeks è l’alter ego. Kramer aveva scritto nel 1978 il romanzo Faggots («Froci») che ironizzava amaramente sull’uso di sostanze psicotrope a scopo ricreativo e sulla banalità di una certa sessualità promiscua, atteggiamenti che l’autore metteva a confronto con la ricerca di una relazione affettiva stabile e fedele.

All’interno della comunità gay, il libro ricevette molte critiche, simili a quelle narrate dal film The Normal Heart. In sostanza, non era ben accetta la raccomandazione d’astinenza dai rapporti nel periodo iniziale dell’epidemia, di cui non si conosceva ancora la causa, ma di cui era evidente la diffusione specifica nella comunità gay. Tale limitazione era vista come un attacco alle conquiste libertarie dei gruppi omosessuali, alla frenetica ed euforica ricerca di un’esperienza vitale disinibita, e alla fiera ostentazione dei diritti (non del tutto acquisiti sul piano politico e legislativo) sia a livello abitativo, che editoriale, ricreativo e lavorativo. La Gay Men’s Health Crisis fu e ancora è un’organizzazione newyorkese di assistenza alle persone con Aids, in perenne ricerca di fondi e ricercatori scientifici validi.

La pellicola brilla nelle scenografie d’interni e manca nel disegno degli spazi urbani e nell’azione «en plein air». Bello il confronto con la disillusa ma caparbia dottoressa Brookner (Julia Roberts), condannata alla sedia a rotelle da una poliomielite infantile. Brookner intuisce presto l’eziopatologia della malattia, ma non riceve fondi adeguati per continuare le sue ricerche e comunque accompagna fino alla fine i suoi pazienti, respinti come lebbrosi dai perbenisti. Questa pellicola ci ricorda opportunamente (come invito a non dimenticare né il pericolo né le semplificazioni moralistiche adottate) la genesi della tragedia provocata dalla diffusione dell’Aids negli anni Ottanta.

Altri film ne hanno parlato. Si pensi alla narrazione memorabile di Philadelphia (1993), per la regia di Jonathan Demme (lo stesso regista de Il silenzio degli innocenti) con Tom Hanks e Denzel Washington. Menzioniamo anche: Che mi dici di Willy? (1989, dall’originale Longtime Companion, di Norman René). «Longtime companion» (compagno di una vita) era la locuzione anonima usata nei necrologi dal partner del defunto. In questa rivista, nell’aprile 2014, commentammo già Dallas Buyers Club (Usa 2013), regia di Jean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey.

Si tenga presente che, come indicano i titoli di coda del film, sono ancora numerosissime, nel 2025, le infezioni da Hiv (il virus dell’immunodeficienza umana) contratte a causa della tossicodipendenza (uso di siringhe infette) o per comportamenti sessuali non sicuri (unsafe): in genere sono soggetti giovani (omo o eterosessuali) che hanno avuto rapporti occasionali. Essendo l’Aids diventata fortunatamente una malattia cronica, grazie ai farmaci, essa suscita meno paura e non sollecita più l’attenzione preventiva che meriterebbe, secondo il richiamo degli infettivologi.

Il cinema è documento e cassa di risonanza. Il cinema è una forma di cura di sé e degli altri, perché visioni mai viste ci strappano dall’ovvietà egoista e dalla gretta superficialità. Il cinema è assieme luce (lo schermo si ravviva delle nostre immagini rispecchiate, delle identità che non abbiamo vissuto) e contagio benefico, poiché ci immedesima empaticamente in chi soffre, in chi ci spaventa per la sua disgrazia. Come nel caso del servo sofferente nel libro d’Isaia, il cinema ci domanda che cosa potevamo e possiamo fare noi «sani» per i nostri fratelli e le nostre sorelle più piccoli e bisognosi.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!