La saggezza delle parole

Ha compiuto vent’anni da poche settimane. La Fiera delle Parole è infatti nata a Padova nel 2005 su iniziativa di Bruna Coscia, che ancora la guida (ed è organizzata dall’associazione Cuore di Carta, con il Comune e, dall’edizione 2025, pure con l’Università di Padova). L’obiettivo dichiarato nei fatti da questo festival letterario di successo, che registra ogni anno migliaia di presenze, è quello di trasformare la città in un grande palco, aperto alle idee, alla cultura, alla letteratura e soprattutto al dialogo. La ventesima edizione si è conclusa da poche settimane, e ha registrato oltre cento eventi gratuiti, cui hanno preso parte circa 200 ospiti tra scrittori, filosofi, giornalisti, scienziati, musicisti e protagonisti della cultura italiana e internazionale.

Tra i numerosi eventi di quest’anno, vogliamo soffermarci in particolare su due, che hanno avuto luogo entrambi venerdì 3 ottobre.

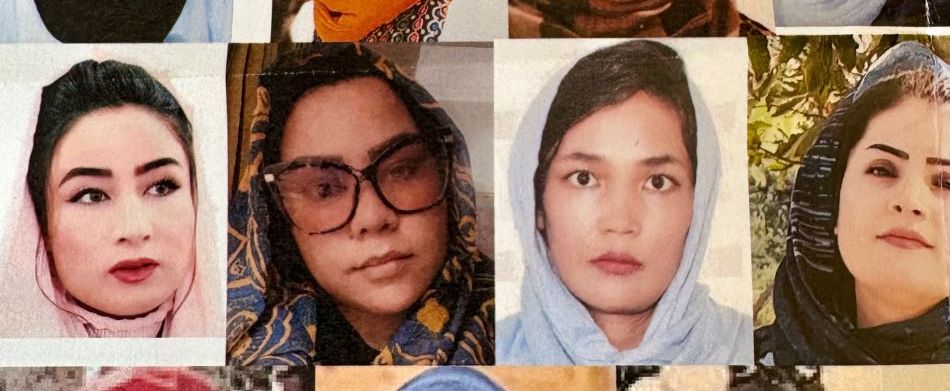

Le donne afghane

Il primo, si è tenuto presso la sede della Biblioteca civica patavina. Qui, Daniela Meneghini, professoressa Associata di lingua e letteratura persiana presso il dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha presentato un libro di cui lei stessa ha curato l’edizione italiana. Si tratta di Fuorché il silenzio. Trentasei voci di donne afghane (Jouvence edizioni), pagine potenti, a tratti sconvolgenti, che tutti dovremmo leggere per ricordarci ogni giorno in che condizioni vivano oggi le donne in Afghanistan. Il volume raccoglie, infatti, la storia di trentasei attiviste per i diritti civili che, dall’agosto 2021, cioè dal ritorno dei talebani al governo del loro Paese, e fino alla primavera del 2022, hanno guidato le proteste contro le leggi sempre più restrittive dei diritti delle donne, imposte dal regime. Quasi tutte le donne hanno scelto di firmare la testimonianza con il loro vero nome; quasi tutte vivono ancora nel Paese, alcune sono in carcere, altre sono «scomparse», altre ancora stanno continuando la loro coraggiosa battaglia a rischio della vita, per non essere dimenticate da noi. Le testimonianze sono state raccolte dalla regista Zainab Entezar, mentre l’edizione originale e la stampa sono state curate dallo scrittore afghano ora residente in Danimarca, Asef Soltanzadesh.

Presentando il volume, tra le moltissime informazioni che aiutano a comprendere la storia e la realtà odierna del Paese, Daniela Meneghini ha ricordato solo alcune delle terribili restrizioni cui sono sottoposte oggi le donne rimaste nel Paese. «Quella delle afghane – ha ricordato Meneghini – è la peggiore situazione per le donne nel mondo». Non possono muoversi o viaggiare senza un maharam (cioè un uomo della famiglia: padre, fratello, marito, figlio) che le accompagni. Sono state escluse da tutte le scuole secondarie e dalle università (stiamo parlando di 16-18 milioni di ragazze che non hanno più accesso all’istruzione superiore). Non possono svolgere nessuna attività lavorativa, nemmeno in ambito sanitario, rendendo in tal modo di fatto impossibile per le donne accedere alle cure mediche (non a caso la percentuale di morti per parto è tra le più alte al mondo). Progressivamente, anche quelle, poche, che lavoravano nelle ong straniere sono state obbligate a restare a casa. Non solo. Una recentissima norma sta obbligando addirittura a murare le finestre delle case che danno verso l’esterno, per impedire che le donne possano anche solo guardare fuori. L’età minima per il matrimonio è stata ridotta per le ragazze a 9 anni: oggi, dunque, le bambine possono essere obbligate dalle famiglie a sposarsi con il beneplacito della legge. Dalle ultime notizie giunte, pare addirittura che in occasione del terremoto che ha colpito alcune aree del Paese lo scorso agosto, molte donne siano state lasciate sotto le macerie perché non avevano uno dei loro maharam che potesse tirarle fuori. Il nuovo Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, voluto dal regime, ha contribuito all’emanazione di leggi che in questo secondo emirato sono molto più restrittive di quelle del primo, perché «vent’anni di occupazione occidentale hanno provocato, secondo i talebani, un alto livello di “corruzione” nelle donne» ricorda Meneghini.

Eppure, nonostante tutto ciò, le afghane continuano a resistere, pur nel silenzio e con un tasso di depressione e di suicidi molto alto. Si sono organizzate e fanno scuola in casa per le ragazze, attraverso il web, nonostante ciò sia proibito. Ci sono anche docenti universitarie che dalla diaspora garantiscono lezioni online alle giovani. Ma tutto ciò è a rischio della vita di queste stesse giovani, perché se vengono scoperte e arrestate finiscono in carceri dove subiscono torture e violenze di ogni tipo e spesso, al termine della pena, le famiglie le rifiutano. Così, quando una donna esce di prigione e non trova ad accoglierla un maharam, è costretta a restare in cella, spesso fino alla morte.

Civiltà a rischio

Il secondo evento si è tenuto invece in Fiera a Padova, alla sera del 3 ottobre. Qui un Vittorino Andreoli come sempre in stato di grazia ha parlato del suo libro Ciascun uomo può cambiare. Breviario per riscoprire la nostra civiltà (Solferino editore), nel quale spiega come, a suo avviso, quella che stiamo attraversando oggi non è semplicemente una crisi della nostra società, ma una vera e propria crisi della nostra civiltà, con i rischi che ciò comporta.

«La nostra civiltà – ha sottolineato il noto psichiatra – è nata dai greci nel VII secolo a.C., ma, a differenza della società che è sempre legata a un tempo (visto che in genere si rappresenta coi bisogni degli esseri umani in un momento preciso), travalica i tempi poiché si basa su principi che definiscono l’essere umano». Principi che il noto psichiatra ha riassunto nel volume in 14 punti, tra i quali figurano: il rispetto della vita (propria e degli altri); la percezione del limite; il rispetto della morte; l’idea della trascendenza, cioè di un monto «altro»; la bellezza e così via. Principi che, sempre a detta di Andreoli, rischiano oggi di scomparire. Ma se scompaiono i principi su cui si fonda una civiltà, scompare, nel giro di qualche generazione, anche la civiltà stessa, perché essi non sono innati, non appartengono al nostro patrimonio genetico, bensì si trasmettono di genitore in figlio.

E proprio dalla paura della scomparsa della nostra civiltà nasce il libro di Andreoli, una sorta di breviario che aiuta a riconoscerne la grandezza. «Ho immaginato questo libro come un breviario – ha ribadito infatti Andreoli –: pagine non da leggere tutte di seguito, ma cinque minuti ogni mattina, per soffermarsi sui 14 principi a fondamento della nostra civiltà, e un quarto d’ora ogni sera, per leggere uno dei profili biografici di uomini o donne che, a mio avviso, questi principi li hanno incarnati magistralmente nella loro vita».

Perché se è vero che siamo uomini e donne fragili, ha concluso lo psichiatra, è anche vero che, come dice il titolo del libro, ciascuno di noi può cambiare, se lo desidera. Altri prima di noi lo hanno fatto. Noi possiamo farlo. I nostri figli, se glielo insegniamo, riusciranno a farlo.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!