Pace in costruzione

«Pace in costruzione: dal disarmo alla riconciliazione» l’ambizioso ma inevitabile (visti i tempi in cui viviamo) titolo della «Piazza della democrazia» che ha visto oggi, a Trieste, nell’ambito della 50ª Settimana sociale, confrontarsi Alessandra Morelli, per trent’anni delegata per l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati (UNHCR) nelle zone di guerra di moltissimi Paesi, dall’Africa all’Asia, all’America Latina e oggi esperta di «Economia della cura»; Nello Scavo, giornalista di «Avvenire», scrittore, da anni sotto scorta per le sue inchieste sui lager libici nei quali vengono rinchiusi i migranti africani; Patrizia Giunti, ordinario di Diritto romano all’Università di Firenze e alla Pontificia Università Lateranense, oltre che presidente della Fondazione «Giorgio La Pira».

È stata quest’ultima a prendere per prima la parola: «La Pira (il “sindaco santo” di Firenze cui anche gli organizzatori della Settimana si sono molto ispirati nella preparazione dell’evento) è stato un uomo da sempre rivolto al futuro. Le sue riflessioni non sono solo storia, hanno anche ora una forza profetica incredibile – ha esordito la giurista –. Gli snodi della sua azione politica e la sua riflessione sociale sono infatti attuali anche oggi. Pure noi, come lui, siamo chiamati in questo tempo a immaginare itinerari nuovi per garantire il rispetto di quella dignità umana che è stata il cuore di tutta la sua azione e del suo pensiero. Non basta spegnere le armi, diceva infatti, dobbiamo portare nella società una cultura di pace. Pace che non può che essere l’esito di un processo che chiama in causa una pluralità di fattori, tra i quali il primo è il dialogo e la pacificazione tra le fedi e in particolare tra le fedi abramitiche. È stata proprio questa, infatti, la sua prima intuizione, in seguito alla quale inaugurò nel 1958 i “Colloqui del Mediterraneo”, che egli mise in campo nel pieno della crisi franco/algerina che vedeva contrapporsi due fedi, due culture, ma che poneva anche pesantemente il tema del colonialismo europeo. E lo fece in una Chiesa pre-conciliare, nella quale ciò che per noi oggi è normale appariva rivoluzionario».

La Pira, ha insistito Giunti, aveva in sé la forza dell’immaginazione che gli permetteva di costruirsi scenari possibili, partendo da un pensiero organizzato. Era un uomo di visione, di visioni dirompenti: «Come quando, nel 1961, nella terza edizione dei “Colloqui del Mediterraneo”, mentre tutto il mondo aveva gli occhi puntati sulla tensione Usa-Urss, scelse il tema dell’Africa e della liberazione dei Paesi dal giogo europeo, comprendendo che molti degli equilibri di pace si sarebbero nel futuro giocati a partire da quel Continente».

«La pace è inevitabile diceva La Pira – ha proseguito la docente – e lo diceva con la forza del suo essere uomo del proprio tempo. In quegli anni, infatti, per la prima volta era emerso con forza il problema della corsa agli armamenti nucleari, dinanzi al quale i paradigmi teorici validi fino ad allora dovevano essere rovesciati: la pace non poteva più essere un’utopia, un obiettivo impossibile, doveva esserlo la guerra, perché qualsiasi conflitto nucleare avrebbe portato inevitabilmente alla distruzione totale. C’era un’immagine che La Pira amava molto, quella del fiume: ogni fiume ha delle increspature in superficie, causate dal vento, che pare facciano andare l’acqua in senso contrario, ma in realtà è solo apparenza, perché in profondità il fiume continua imperterrito la sua corsa verso il mare. E così è per la pace: anche se pare che soffino venti di guerra, il cammino dell’umanità non può che essere quello della pace». E invece oggi, purtroppo, assistiamo alla rivalutazione culturale della voce «guerra» soprattutto in Europa, mentre fino a qualche anno fa il primato etico e morale della pace non veniva quasi mai messo in discussione. Basti pensare che poco più dieci anni fa (nel 2012) l’Unione europea aveva ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

E poi che cos’è successo? «C’è una data emblematica legata a un evento – ha ricordato Patrizia Giunti a riguardo –, che ha segnato una svolta a livello europeo. Certo, c’è anche un problema di leadership europea, ma non è solo questo. La data in questione è quella legata all’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo sull’escalation della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, del 6/10/2022: un emendamento chiedeva di aggiungere agli “impegni militari” previsti dalla legge un “invito agli Stati membri a non abbandonare gli sforzi diplomatici e tutti gli altri sforzi necessari per la pace”. Bene, quell’emendamento fu bocciato. La parola pace nella Risoluzione, pertanto, non c’è. Di lì a poche settimane, nel febbraio 2023, il Parlamento danese approvò una riforma che aboliva una festa nata nel 1600: la Festa della preghiera. Fu abolita perché le risorse utilizzate per essa, dovevano andare ad alimentare l’aumento del fondo per gli armamenti previsto dall’Europa. Se non è un segno dei tempi questo...».

Alessandra Morelli nel suo intervento si è invece concentrata sulla pace e la riconciliazione, osservate dal punto di vista di chi vive in un campo profughi. «La mia professione – ha raccontato –, mi ha sempre portata dove la pace non c’è, dove essa è ostaggio della disumanizzazione. Per trent’anni, infatti, il mio lavoro è stato quello di generare spazi per poi riempirli di cura, una cura che spesso aveva il volto del “riconoscimento dell’altro”. La guerra cancella sempre spazi, spazi di incontro, di umanità, di cura, per questo bisogna impegnarsi a costruirne di alternativi: luoghi dell’incontro che possano favorire la pace. Io ho sempre avuto, per la mia esperienza, uno sguardo periferico. E dalla periferia puoi ascoltare il grido dell’umanità ferita e puoi concretamente aprire questi spazi di cui si diceva, nei quali inizialmente sono solo le paure a incontrarsi e a entrare in dialogo. Ma già questo può bastare per fermare la disumanizzazione che ogni guerra comporta. Oggi i luoghi in cui si conserva un po’ di umanità, nelle guerre non esistono più, oggi possiamo bombardare ospedali, scuole, dare a fuoco interi villaggi. Oggi la guerra ha inghiottito tutto e solo a lei abbiamo delegato la possibilità di risolvere i conflitti. Ed è per questo che le guerre oggi durano sempre più a lungo, anni e anni e comportano lo sradicamento dai propri territori per tre generazioni. E lo sradicamento ancora una volta toglie i luoghi familiari, i luoghi dell’incontro. Per questo dobbiamo lavorare sempre di più sullo spazio dell’incontro, cominciando a mettere in comune le paure di chi arriva e di chi accoglie, paure inevitabili ma che possono essere superate nell’incontro».

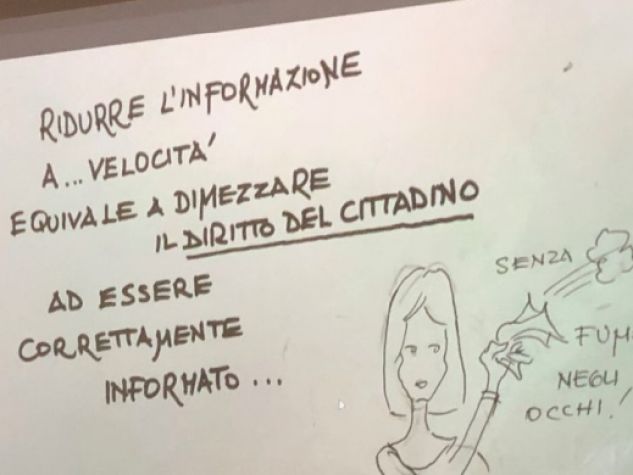

Si è soffermato sul rapporto tra pace e informazione, invece, Nello Scavo. «Nel cuore della guerra – ha detto – il giornalismo va sempre in in difficoltà, perché si fatica a ricostruire la verità. In ogni guerra la verità è una delle prime vittime e quando non c’è un’informazione corretta la democrazia è a rischio. Ci troviamo dinanzi a una deresponsabilizzazione collettiva per cui pare sempre che la guerra non sia colpa di nessuno. Si bombarda una scuola? Ha sbagliato l’algoritmo, è colpa dell’intelligenza artificiale che ormai guida i bombardamenti. Ma non è così. A monte c’è sempre una responsabilità. Pensiamo al caso dell’Afghanistan. Nel 2001 il mondo Occidentale ha deciso di voler “liberare” il Paese, attraverso una guerra che ha provocato 15 milioni di profughi. Poi però, dinanzi alla sconfitta, ci siamo ritirati: e quei profughi che fine hanno fatto? Abbiamo detto loro di tornare a casa, ma come fanno a tornare in un Paese come l’Afghanistan attuale? Che futuro hanno i giovani, le bambine? Ma noi quei profughi non li vogliamo, loro bussano alle nostre porte e noi pretendiamo, dopo aver scatenato la guerra nel loro Paese, di rimandarli indietro. Non è responsabilità questa? Io non credo esista un “giornalismo di pace”. Esiste un giornalismo e basta, che deve documentare la guerra e mostrare le responsabilità. Oggi più che mai un giornalista deve documentare i conflitti dal vivo, essendo sul posto. Noi avevamo cancellato la guerra dal nostro dibattito culturale, ma oggi al mondo ci sono 100 milioni di profughi di guerra. Guerra di cui nessuno per anni ha parlato. Il compito del giornalista, allora, oggi deve essere quello di raccontare gli orrori delle guerre, di mostrare le responsabilità, ma anche di narrare quei segni di speranza che non mancano mai in nessuno scenario bellico. Dobbiamo entrare in quella contraddizione e provare a raccontare. Dobbiamo essere il sale, che dà sapore ma che, sulle ferite, brucia. Io non posso tacere che in ogni guerra c’è sempre qualcuno che ci guadagna. Nel Paese o all’estero, e non solo i produttori di armi, perché le guerre generano sempre un indotto. Un esempio? La Libia oggi è il maggiore hub attraverso il quale passa la droga che arriva dalla zona sub-sahariana: perché? Perché ci sono i gruppi di trafficanti di essere umani che si sono attrezzati anche per gestire il traffico di armi e di droga. Questo è il sale che un giornalista non può tacere».

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!