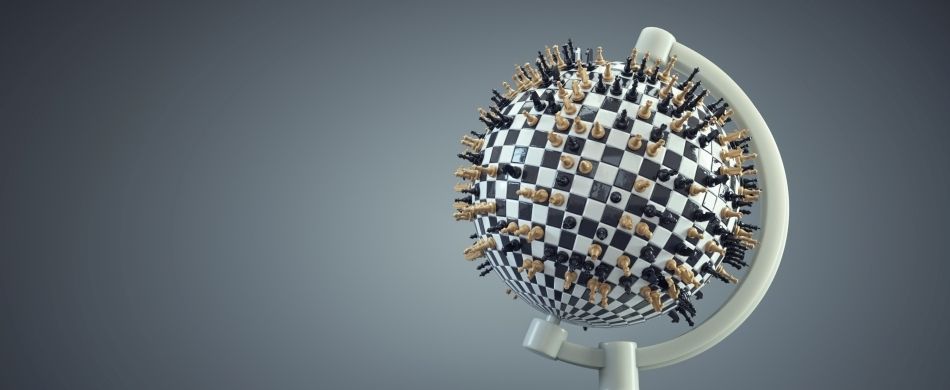

Un mondo a blocchi

Il mondo come l’abbiamo conosciuto finora si sta disgregando. Non c’è più una solida superpotenza mondiale, non ci sono più i due grandi blocchi contrapposti, com’erano un tempo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica con i loro alleati. Le potenze emergenti, dalla Cina all’India, gestiscono relazioni e potere in modo inedito. La progressiva disgregazione della geografia geopolitica sta evidenziando la formazione di più blocchi minori, poco omogenei, che come zattere galleggianti si avvicinano, si allontanano e talvolta si scontrano. Il mondo spaccato, conflittuale, punteggiato da sempre più focolai di guerra è il risultato di questo processo. Ne è convinto Marco Magnani, economista, docente di International Economics alla Luiss e all’Università Cattolica, autore del recente libro Il Grande scollamento (ed. Bocconi University Press). Capire come e perché ciò sta avvenendo, non solo svela gli errori del passato ma ci prepara a mitigare e, possibilmente, prevenire le conseguenze negative di questo nuovo mondo.

«La disgregazione non inizia oggi – spiega Magnani – ma risale alla crisi economica del 2008. I segnali erano già visibili da tempo, ma ce ne siamo accorti solo con la pandemia e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente». Ciò che ha avviato la crisi, secondo il professore, è il progressivo rallentamento, e forse la disgregazione, di un processo che abbiamo considerato a lungo come inarrestabile e irreversibile: la globalizzazione, ovvero l’integrazione e l’interdipendenza tra le nazioni, non solo a livello economico – in genere l’aspetto dato come prevalente – ma anche sociale, culturale, politico e tecnologico. Siamo cresciuti in un’epoca in cui la libera circolazione di merci, persone, idee, innovazioni era data per scontata. Come ogni fenomeno contemporaneo, la globalizzazione è un processo complesso e contraddittorio, che l’umanità non ha saputo gestire in tutte le sue parti.

Msa. Il mondo, lo scrive anche lei, ha visto nel corso della sua storia più globalizzazioni: impero romano, mongolo, arabo-islamico, imperi coloniali. L’ultima globalizzazione, quella che inizia dopo la seconda guerra mondiale, sembrava serbare grandi promesse per l’umanità, le ha mantenute?

Magnani. La globalizzazione ha portato enormi vantaggi, che gli addetti ai lavori sintetizzano con le tre «P»: prosperità, progresso, pace. Prosperità perché ha creato molto benessere, sradicando miliardi di persone dalla povertà a livello mondiale. Progresso, soprattutto a livello medico-scientifico ma non solo, creando un avanzamento tecnologico senza precedenti nella storia. Pace, intesa come relativa stabilità prima assicurata dalla guerra fredda dove le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, si controbilanciavano e poi, dopo la caduta del muro di Berlino, con la cosìddetta Pax americana, con gli Stati Uniti superpotenza mondiale.

Faranno fatica a darle ragione tutti quelli che hanno perso il lavoro a causa delle delocalizzazioni delle manifatture all’estero e della chiusura degli stabilimenti produttivi nei Paesi occidentali.

È vero. Nonostante gli indubbi vantaggi, la globalizzazione ha avuto eccessi, limiti e distorsioni che non sono stati controllati e risolti, nonostante ne avremmo avuto il tempo. Se da un lato è vero che la globalizzazione ha allargato la torta del benessere e della ricchezza a livello mondiale, è altrettanto vero che questa torta non è stata distribuita a tutti. Sono aumentate le diseguaglianze, sia all’interno dei Paesi, soprattutto quelli a economia avanzata, sia tra Stati, spaccando il mondo in Paesi emergenti, come Cina e Corea del Sud, che hanno beneficiato della globalizzazione, e Paesi che ne sono stati esclusi, come molti in Africa e alcuni in America Latina.

Quali sono, a suo avviso, le distorsioni più gravi che hanno montato un sentimento antiglobalizzazione?

A livello dei Paesi avanzati, come accennavo, gli effetti delle produzioni delocalizzate: chi era in certi tipi di produzioni hi-tech o aveva i capitali ha beneficiato della globalizzazione, chi lavorava nelle imprese poi delocalizzate ha perso il lavoro, senza avere alternative. Ciò ha creato forti tensioni a livello sociale e politico. Un altro fattore a cui non si è data sufficiente attenzione è l’aumento dell’interdipendenza tra Paesi, che fa perdere parti di sovranità nazionale, nel bene e nel male. Per esempio, l’Euro, pur creando benefici – l’Italia, per citare un Paese, è riuscita a contenere l’inflazione – fa perdere sovranità alle banche centrali e limita pure la politica fiscale dei governi, alimentando movimenti sovranisti e antiglobalizzazione. C’è poi un terzo elemento che è stato ampiamente sottovalutato: in un mondo interconnesso, qualsiasi shock esterno, una pandemia, un terremoto, una guerra, mentre una volta non ci avrebbe toccato, oggi ha un effetto domino – un effetto sistemico direbbero gli economisti – che arriva fino a noi. Durante il covid, per esempio, si sono bloccate le filiere dell’automobile e dell’Hi-tech, rendendo visibile quanto fosse pericoloso concentrare alcune produzioni solo in certi Paesi o avere troppi fornitori in più Paesi per creare un unico prodotto.

Chi doveva governare queste distorsioni?

La politica innanzitutto. Queste distorsioni erano ampiamente prevedibili e si poteva bilanciarle per tempo. Ci sono molti modi per ridistribuire la ricchezza. Uno efficace era quello di investire sui lavoratori disoccupati a causa delle delocalizzazioni, per aiutarli a inserirsi nel nuovo mercato del lavoro. Ma è un processo lungo, complesso e difficile da spiegare. Molto più immediato e vantaggioso dal punto di vista elettorale è alzare barriere, dare sussidi e mettere dazi, provvedimenti eclatanti ma di scarsa efficacia, in quanto non risolvono il problema e distruggono il valore. Non a caso Trump ha già annunciato che, se vincerà le elezioni, metterà i dazi sull’acciaio importato. L’azione eclatante gli propizierà i voti di 600 mila lavoratori dell’acciaio, ma a sostenerne il prezzo saranno 6 milioni di americani, che pagheranno più cari i beni. Lo stesso vale per l’immigrazione: abbiamo bisogno degli immigrati per certi mestieri e, invece di investire in formazione, alziamo muri indiscriminati, perché è più facile da comunicare e ha un’alta resa d’immagine. La politica, per ragioni elettorali, sta prevalendo sulla razionalità economica.

Diciamo però che la «razionalità economica» non ha badato a molti aspetti, ha seguito la manodopera a basso costo ovunque fosse, senza considerare, per esempio, i diritti e l’ambiente. Non ha neppure messo in conto i rischi di un’eccessiva delocalizzazione per le imprese.

La distorsione più grave da parte dell’economia è quella di essersi concentrata troppo sulla massima efficienza e troppo poco sulla resilienza, cioè la capacità di resistere alle avversità, anche se questa aveva un costo. Ora le aziende stanno cambiando strategia, considerando altri fattori. Per esempio, non si affidano più a un unico fornitore, ma cercano sempre un’alternativa. Così un’impresa farmaceutica che fino a ieri comprava principi attivi solo in India, oggi ha aperto un canale di fornitura alternativo con la Germania, che sicuramente costa di più ma garantisce maggiore sicurezza, bilanciando di fatto alcuni eccessi del passato, anche dal punto di vista dell’impatto sui territori. Una via, però, imboccata tardi.

E ora che gli errori stanno producendo reazioni a catena, che cosa può succedere?

È in atto un «grande scollamento», dovuto al rallentamento e forse all’involuzione della globalizzazione. Il mondo è sempre più diviso e tale divisione ci farà pagare un prezzo altissimo non solo in termini economici, ma anche in termini di mobilità umana, innovazione, dialogo tra culture. Il risultato è l’abbassamento delle relazioni e della conoscenza reciproca e l’innalzamento di muri e atteggiamenti ideologici. Una pericolosa china verso la conflittualità. Abbiamo purtroppo gli esempi delle precedenti crisi della globalizzazione, tutte finite con una disgregazione conflittuale. Durante la Belle Epoque, fine ’800-inizi ’900, c’è stata un’epoca di globalizzazione paragonabile alla nostra, a cui sono seguite la crisi economica del ’29 e due guerre mondiali. La storia dimostra che finora nessuna globalizzazione è stata inarrestabile e irreversibile e che tutte hanno avuto come perno una potenza dominante. Oggi lo scenario è totalmente diverso.

La Cina, però, sembra imporsi come futura potenza dominante.

Non credo che la Cina diventerà la nuova superpotenza. Piuttosto sta avvenendo un altro fenomeno, del tutto nuovo rispetto al passato. Si stanno formando tanti blocchi di Paesi che hanno poco in comune, non una storia, non dei valori, non un interesse più grande. A tenerli insieme solo interessi effimeri e passeggeri, spesso contraddittori. Questi blocchi di Paesi sono come faglie tettoniche sulla crosta terreste, si avvicinano, si allontanano e spesso si scontrano. Non solo, a complicare le cose, ci sono anche i «battitori liberi», ovvero Paesi, in genere guidati da leader autoritari o populisti, che non si schierano davvero con nessuna potenza, credendo di poter fare da sé. Esempio ne sono la Turchia, le monarchie del Golfo, l’India, il Brasile che fanno alleanze multiple a seconda degli interessi di breve termine. Erdogan, il presidente della Turchia, ha scelto di far parte della Nato, ma ha comprato missili dalla Russia, si fa fare le centrali atomiche dalla Russia e dalla Cina, però manda i droni in Ucraina. Il risultato di questa nuova era è un quadro geopolitico molto più imprevedibile e complesso.

Quali sono gli scenari possibili?

Sono molteplici, il più nefasto e purtroppo possibile è una balcanizzazione del mondo, cioè una frammentazione conflittuale; poi c’è quello più positivo e ingenuo che si basa sulla creazione di una governance mondiale in virtù dei tanti problemi comuni che le nazioni dovrebbero avere interesse a risolvere per il bene del Pianeta, come il riscaldamento globale o la regolamentazione dell’Intelligenza artificiale. Il non farlo, rischia di portarci in un baratro. Lo scenario imporrebbe che tutti i Paesi avessero un atteggiamento razionale, ma oggi a prevalere è più la volontà di potenza che il buon senso. Poi c’è lo scenario auspicabile e ancora possibile, che prevede la formazione di una coalizione allargata di Paesi democratici, non solo Usa ed Europa, ma anche Giappone, Corea del Sud, Australia e, speriamo, India, che sappiano creare una reale alternativa alle autarchie, riscoprendo i propri valori e la qualità del proprio stile di vita. Se i Paesi democratici tornano a essere attrattivi per il «Sud Globale», ovvero i Paesi emergenti, può essere ancora possibile ricostruire un ordine mondiale che assicuri relativa pace e prosperità.

Di fronte a fenomeni tanto grandi il singolo potrebbe sentirsi impotente.

Non è così, ognuno di noi può e deve fare la propria parte. Siamo diventati pigri e siamo disposti a cedere fette di libertà pur di stare tranquilli e in sicurezza. Molti di noi danno libertà e pace per scontate, ma una volta perdute è difficile riconquistarle. Non siamo coscienti di avere già una guerra in Europa, che potrebbe toccarci ancor più da vicino da un momento all’altro. Crediamo che ciò non succederà mai, che sia impossibile. Ma non è così. È bene quindi riscoprire e proteggere i nostri valori, non dare più per scontato il nostro stile di vita, riprendere a interessarci della cosa pubblica, ritornando alle urne. Siamo in uno dei momenti più incerti della Storia umana, è ora di svegliarsi.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!