Fattori, la macchia e il verismo

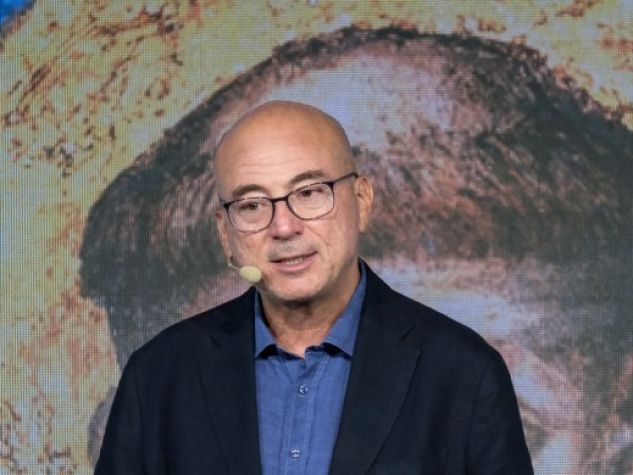

La città di Livorno celebra il bicentenario della nascita di uno dei suoi artisti più illustri con la mostra «Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura», allestita fino all’11 gennaio 2026 a Villa Mimbelli, sede del Museo civico. Nato il 6 settembre 1825 in via della Coroncina a Livorno, Fattori fu, con Telemaco Signorini e Giuseppe Abbati, tra i principali esponenti del movimento dei Macchiaioli che, negli anni Sessanta del XIX secolo, rappresentò una tappa innovativa dell’arte italiana, con ben dieci anni d’anticipo sulla rivoluzione impressionista in Francia. «Cavalli, campi e contadine, insieme ai soldati e all’Italia del Risorgimento, e ancora tamerici, covoni di grano, uomini, donne, nuvole e buoi poderosi, inondati dal sole e avvolti in cieli pieni di luce. Fattori racconta la terra e il mare nella loro sfolgorante bellezza, e il fermento di un periodo storico attraverso l’umanità dei suoi protagonisti – spiega il curatore della mostra, Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell’Arte moderna all’Università di Pisa –. Le sue opere trasmettono il senso del calore estivo, i suoi profumi, la dilatazione del tempo, l’essenza della vita, di un’esistenza spesso aspra e intrisa di fatica».

Per la sua posizione indipendente rispetto a impressionismo e simbolismo, Fattori non fu amato né dalla critica né dai mercanti d’arte. E la fama, in vita, non gli arrise. «Tavole meravigliose come La Rotonda dei bagni Palmieri rimasero accatastate nel suo studio fino alla morte, avvenuta nel 1908 a Firenze – rammenta Farinella –. Il muro bianco con i tre cavalleggeri, oggi famosissimo, non lo era affatto nell’Ottocento. Fattori era originale, personale e innovativo, ma rimaneva un outsider, ritenuto da moltissimi suoi contemporanei un pittore superato e vecchio solo perché non aveva simpatizzato né con l’impressionismo né con il simbolismo che poi era la componente dominante in Italia». Fattori non aveva stima né per i pittori impressionisti né per gli artisti italiani che avevano scelto di trasferirsi a Parigi, come Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini. «Fattori si recò una sola volta nella Ville Lumière. Era il 1875, ma ebbe l’impressione di un mondo corrotto e da evitare. Vide i lavori di Édouard Manet. Poi nel 1878 il critico e mecenate Diego Martelli, che era a Parigi, mandò a Firenze due quadri di Camille Pissarro chiedendo un parere agli amici fiorentini, e Fattori non li apprezzò. A Fattori non piaceva affatto che nei quadri impressionisti la realtà venisse disgregata e dissolta nell’impressione ottica, luminosa, che in qualche modo scomponeva le forme.

Se guardiamo un quadro impressionista di Claude Monet, di Pierre-Auguste Renoir, forse un po’ meno di Edgar Degas, le cose vengono disfatte, sciolte nell’effetto della luce e dell’impressione ottica. Non si vede nulla di oggettivo, si vede solo un’impressione ottica fugacissima. Quest’idea di rinunciare al disegno che era il fondamento della pittura toscana e italiana, e di distruggere la realtà tangibile delle cose in una pura impressione ottica, era una cosa lontana dal mondo di Fattori. Quando, nel 1891, alcuni suoi allievi, come Plinio Nomellini, aderirono all’impressionismo, Fattori si sentì tradito. E questo vale anche per il simbolismo. Nella pittura simbolista di Francesco Paolo Michetti e di Giulio Aristide Sartorio, i pittori più disprezzati da Fattori, c’era un sovrappiù letterario, un intellettualismo rispetto a quella realtà che lui, invece, voleva rappresentare». Fattori si compiaceva dell’atto stesso del dipingere. «Per lui l’arte era una consolazione, una meta, un ideale, che lo riempiva di soddisfazione, anche se poi, per tutta la vita, dovette affrontare gravissimi problemi economici, oppresso da debiti e cambiali in scadenza». Solo nel corso del Novecento, la sua figura e la sua opera sono state rivalutate, e gli è stata riconosciuta la carica innovativa e rivoluzionaria.

L’artista del Risorgimento

Dopo aver studiato con il pittore Giuseppe Baldini a Livorno, Fattori proseguì la sua formazione a Firenze con Giuseppe Bezzuoli e, dal 1847 al 1851, all’Accademia di Belle Arti. Nel capoluogo toscano frequentò il Caffè Michelangiolo, tradizionale cenacolo culturale e ritrovo di artisti. «In realtà – sottolinea Farinella – i veri maestri di Fattori e di molti altri artisti della generazione macchiaiola, furono i grandi pittori italiani del Trecento e del Quattrocento: il Masaccio della Cappella Brancacci, il Giotto di Santa Croce, i “primitivi”, cioè i padri della tradizione pittorica toscana».

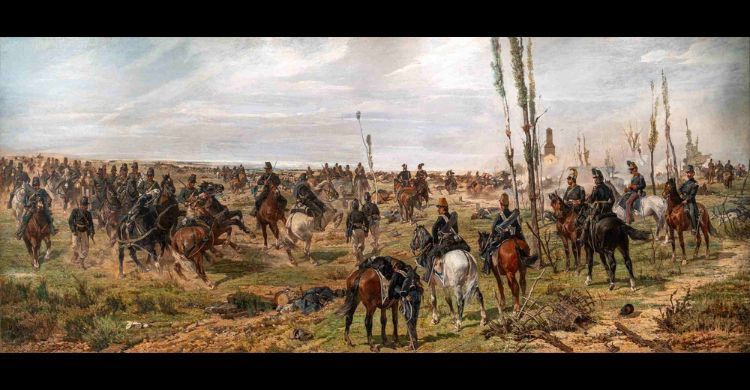

Gli inizi di Fattori furono dominati dalla pittura storica, con dipinti ispirati ad avvenimenti del passato come la Scena Medicea o Maria Stuarda al campo di Crookstone. Ma anche il Risorgimento italiano che si affacciò in quegli anni sulla vita sociale di una penisola ancora frammentata, si innestò prepotentemente nella sua vena artistica, anche grazie al «Concorso Ricasoli» che Fattori vinse con Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. Queste opere segnarono l’inizio di un ricco filone di dipinti di tema risorgimentale che ben presto si spostarono dall’impeto e dal clamore della prima linea alle retrovie dove Fattori si mise a esplorare la vita quotidiana dei soldati, gli effetti degli scontri e delle sconfitte. Sono di quel periodo: Un episodio della battaglia di Montebello 1859 e Un episodio della battaglia di San Martino. «Per evidenziare un Fattori profondamente innovativo – precisa Farinella – usiamo la parola rivoluzionario anche prendendo spunto dalla rivoluzione del 1848, quando iniziarono quei moti risorgimentali che, nei decenni successivi, avrebbero portato all’unità d’Italia, una causa alla quale l’artista si sentiva molto legato. Anche da vecchio, infatti, ripeteva: “Io sono un uomo del ’48” proprio per ribadire le sue convinzioni politiche». Fu Nino Costa, pittore romano che aveva girato l’Europa, che era stato a Londra e a Parigi, e aveva esperienze internazionali, a spingere Fattori ad abbandonare per sempre i temi romantici, cioè la pittura di storia legata ai grandi fatti del passato, e a rivolgersi in modo convinto e definitivo alla storia contemporanea.

«Fattori non nutrì mai passioni politiche profonde – riconosce Farinella –. Non fu mai un pittore “politico” come Jacques-Louis David o Gustave Courbet in Francia, anzi nella parte finale della sua vita era abbastanza disilluso, e nei suoi diari riservava parole piuttosto amare all’Italia di re Umberto I di Savoia (il secondo re d’Italia, dal 1878 al 1900, ndr). Fattori si identificava nel 1848 perché allora aveva 23 anni, e come altri aveva coltivato l’illusione che in Italia una rivoluzione popolare potesse non solo sovvertire gli antichi regimi, come il Granducato di Toscana, che dominavano in Italia, ma anche portare il Paese a un’unificazione democratica in cui il popolo avesse voce in capitolo». Poi le cose andarono diversamente. I moti del 1848 furono domati, e con le successive Guerre d’Indipendenza «il processo di unificazione dell’Italia prese un’altra direzione, quella monarchica dei Savoia che deluse molte persone». Il tema del Risorgimento tradito resta cruciale tra gli intellettuali italiani dell’epoca poiché finì per essere il Risorgimento delle élite e della monarchia sabauda. «La cosa forse meno nota al grande pubblico – prosegue Farinella – è che, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, Fattori affiancò all’attività pittorica anche quella di grandissimo incisore di acqueforti, oltre 200, considerate le più belle in assoluto dell’Ottocento italiano». Inoltre si rese artefice di un nuovo linguaggio pittorico che abbandonava «le tradizionali linee di contorno e le sapienti sfumature cromatiche» per imporsi invece con sintetiche pennellate e «macchie di colori accostati anche in maniera stridente». Una tecnica che diede appunto il nome al movimento dei Macchiaioli.

La svolta verista

Il processo evolutivo dell’arte di Fattori approdò al tema del vero, che in letteratura, negli anni Ottanta del XIX secolo, aveva i suoi riferimenti principali in Giovanni Verga e Luigi Capuana. Obiettivo dell’arte era dunque quello di riflettere la realtà, e di darle un’interpretazione morale oltre che estetica. «Per questo l’estetismo e l’intellettualismo dei pittori simbolisti faceva orrore a Fattori – osserva Farinella –. Ma quella simbolista era la corrente dominante in quel momento, e il gusto italiano, spronato anche da un personaggio influente come il poeta Gabriele d’Annunzio, puntava invece su quel tipo di pittura “letteraria” che era appunto simbolista-decadente. Tuttavia anche se la pittura di Fattori rimase ai margini quando egli era in vita, i giovani artisti suoi contemporanei seppero riconoscere in lui una sorta di modello da cui ripartire. Perfino Amedeo Modigliani, che dall’età di 14 anni frequentò e conobbe Fattori, imparò a dipingere nell’ottica fattoriana, evidentemente riconoscendo il maestro come una specie di padre nobile della pittura ottocentesca». Il racconto della realtà che si cristallizza negli schizzi che l’artista abbozza sul suo taccuino ancora prima che sulle sue tavole e tele, anche di piccolo formato, oltre che in disegni e incisioni, si articola in paesaggi come La torre rossa o Lungomare di Antignano oppure in persone umili come nelle Mandrie Maremmane o negli Operai maremmani sotto l’arco; o ancora nei ritratti come La signora Martelli a Castiglioncello e nel Ritratto della terza moglie. Sono temi che ritroviamo lungo l’intero arco della sua vita. Nonostante la sua vocazione controcorrente, Fattori non si isolò. Dal 1867 era spesso ospite, con altri colleghi, di Diego Martelli il quale aveva una tenuta a Castiglioncello dove d’estate accoglieva tutti i pittori che andavano a dipingere in natura, dando vita alla Scuola di Castiglioncello, una sorta di Barbizon in terra toscana, che costituisce uno dei grandi momenti della pittura italiana degli anni Sessanta del XIX secolo.

Dal 1869 Fattori iniziò a insegnare ai corsi di pittura dell’Accademia di Belle Arti a Firenze. Espose i suoi lavori con regolarità alla Biennale di Venezia fin dalla prima edizione del 1895. «Tentò di mettere in crisi soprattutto la prospettiva accademica, cioè quel senso della spazialità che veniva insegnato nelle Accademie di Belle Arti – aggiunge Farinella –. All’Accademia di Firenze, lui insegnava con un metodo educativo nuovissimo, lasciando gli artisti liberi di crescere e di affermarsi nella loro originalità. Li portava a dipingere in natura, cercava di rompere i vincoli dell’Accademia. C’è una serie di dipinti dell’ultimo Fattori nei quali sia la prospettiva sia le proporzioni sono violentemente alterate, non come alcuni studiosi hanno pensato, in passato, per una difficoltà di Fattori di comporre le scene, ma proprio per il motivo opposto: Fattori era capacissimo di comporre e di eseguire dipinti stilisticamente tradizionali. Quando alterava le regole, lo faceva consciamente poiché cercava dei risultati più moderni, più innovativi. Non è un caso che sia stato scelto come maestro ideale da tantissimi artisti del primo Novecento: da Modigliani a Morandi, a Lorenzo Viani e da tanti altri che hanno visto in lui una sorta di maestro a cui rifarsi per spingersi poi verso il Novecento, e per tagliare le radici con la pittura ottocentesca».

Oggi della Livorno di Fattori, città per la quale egli espresse tante volte il suo amore viscerale e incondizionato, rimangono ancora alcune tracce. E la mostra al Museo civico è l’occasione per coinvolgere e valorizzare piazze, strade, edifici storici e scorci a lui cari «con un’esperienza immersiva che coniuga arte e territorio, riscoprendo la sua casa natale, il Duomo, il Teatro San Marco, la statua di Fattori a Largo del Cisternino, e alcuni dei paesaggi ritratti nei suoi dipinti come la Tamerice d’Antignano o La Rotonda dei bagni Palmieri», grazie a targhe interattive con QR Code che danno accesso a un sito internet con contenuti multimediali.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!