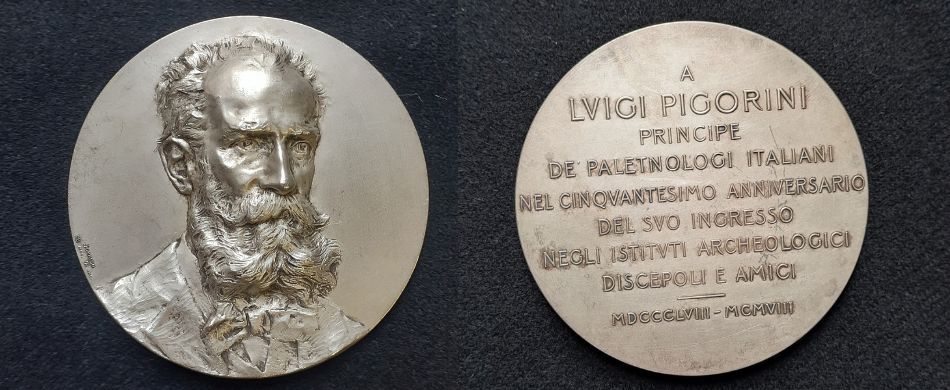

Pigorini, «principe de’ paletnologi»

Le sue passioni spaziavano dalla numismatica fino ai siti archeologici dell’età del bronzo e a quelli altomedievali. Non a caso Luigi Pigorini (1842-1925) è stato soprannominato «il principe de’ paletnologi». Direttore del Museo di Antichità di Parma dal 1867 al 1875, nonché fondatore del Museo preistorico nazionale di Roma (che oggi porta il suo nome), questo studioso originario di Fontanellato (PR) viene oggi riconosciuto come uno dei tre fondatori dell’archeologia preistorica in Italia, insieme a Pellegrino Strobel e don Gaetano Chierici. È proprio per festeggiare il suo grande contributo che il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, in collaborazione con Arkheoparma, ha ideato un ciclo di conferenze dedicate all’archeologo nel centesimo anniversario della sua morte. Ne abbiamo parlato con Angela Mutti, responsabile dell’attività didattica e della mediazione culturale nel Museo Archeologico Nazionale di Parma, nonché organizzatrice di questa kermesse in programma tra la primavera e l’autunno (qui tutti gli appuntamenti).

Msa. C’è una scoperta in particolare che rende Luigi Pigorini «il principe de’ paletnologi»?

Mutti. Non c’è una scoperta in particolare, ma Luigi Pigorini è il primo che fa dell’archeologia preistorica una professione. A lui, Pellegrino Strobel e don Gaetano Chierici, autori delle ricerche sulle terramare emiliane, va il merito di aver dato avvio in Italia all’archeologia preistorica. Ma mentre Strobel e Chierici avevano già una loro professione (docente universitario il primo, insegnante e sacerdote il secondo) che manterranno, Pigorini, più giovane, riesce a dedicarsi interamente all’archeologia preistorica. A lui viene affidato l’incarico di realizzare il Museo nazionale preistorico ed etnografico, di cui sarà direttore per decenni. Nel 1877 gli viene affidata (a Roma) la prima cattedra di Paletnologia (archeologia preistorica) istituita in Italia. Inoltre Pigorini fonda (nel 1875, ndr) insieme ai due colleghi il «Bullettino di Paletnologia italiana», la prima rivista dedicata alla preistoria di un Paese.

In questi 100 anni dalla morte di Pigorini come è cambiata l'archeologia preistorica italiana?

Oggi, grazie alle nuove tecnologie si possono ottenere risultati che agli inizi del Novecento non erano ovviamente possibili: le datazioni degli elementi lignei tramite la dendrocronologia, le informazioni sui resti umani, compresi quelli dei cremati, che ci rivelano anche i movimenti delle comunità umane o di alcuni dei loro componenti, l’area di provenienza di certe materie prime, quali ad esempio il rame. Alla base dell’archeologia preistorica, e più precisamente degli scavi in contesti preistorici, resta tuttavia il principio, imprescindibile, della stratigrafia, dello scavo stratigrafico, che insegna a «sfogliare gli strati come si farebbe delle pagine di un libro», principio introdotto proprio dagli studiosi ottocenteschi.

Quali sfide per il futuro dell'archeologia preistorica?

In un’epoca in cui si sottolinea ripetutamente il potenziale economico del patrimonio culturale, l’archeologia preistorica, che difficilmente può contare su resti monumentali paragonabili a quelli dell’epoca classica, rischia di essere penalizzata. In genere le attività laboratoriali dei musei e dei parchi archeologici hanno un buon riscontro presso il pubblico, ma il numero delle cattedre universitarie dedicate all’archeologia preistorica in questi ultimi anni si è, ad esempio, notevolmente ridotto e questo, naturalmente, impedisce alla ricerca di procedere. Per contro, nel 2022 il Nobel per la fisiologia e la medicina è stato assegnato a Svante Pääbo, presidente del Max Planck Insitute di Lipsia, per le sue scoperte sui genomi degli ominini estinti e sull’evoluzione umana, ricerche sul mondo preistorico utili anche per la medicina moderna.

Come è cambiato l'interesse del pubblico per l'archeologia preistorica?

Forse oggi il pubblico trova più attraente e interessante l’associazione con i contesti naturali, le ricostruzioni, le possibilità di accedere a laboratori, rispetto alla semplice visita di una normale sezione preistorica di un museo.

In che modo il museo può raccontare al meglio questa disciplina, partendo dalle nuove generazioni?

Probabilmente cercando gli elementi di affinità. Per fare un esempio di tipo strettamente espositivo: al Museo delle Palafitte di Ledro sono esposti disegni ricostruttivi in cui le figure o i paesaggi sono messi a confronto; la figura umana è divisa a metà, una parte dell’età del Bronzo e l’altra contemporanea, ciascuno con l’abbigliamento, gli accessori, gli ornamenti personali del suo tempo, ma che si rivelano, a colpo d’occhio, molto più simili di quel che si è abituati a pensare.

In che senso (parafrasando il titolo dell'incontro del 6 marzo) l'archeologia preistorica è stata definita una scienza «palpitante di attualità»?

Nella seconda metà dell’Ottocento, epoca in cui si va formando l’archeologia preistorica, l’idea di una evoluzione degli esseri viventi (Charles Darwin, L'origine delle specie, 1859) e per estensione del genere umano era piuttosto ostacolata. La cronologia biblica, che considerava l’Universo creato poche migliaia di anni prima, era ancora il punto di riferimento anche negli ambienti colti. Gli studiosi di antichità si basavano su quanto riscontrabile nelle fonti, ossia nei testi degli scrittori antichi, dunque non accettavano l’idea che potesse esserci per il genere umano una «Alta Antichità», come molti definivano questo periodo ancora nebuloso. Il dibattito, dunque, tra oppositori e proseliti, sempre più numerosi, era molto attuale e vivace.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!