Se Lucignolo si «ammala»

Sono stato bambino negli anni Sessanta, epoca di forti cambiamenti e di passaggi storici e antropologici. Tra questi, la medicalizzazione dei problemi infantili. Fu proprio allora che vennero intraprese pratiche mediche di nessuna utilità, ma con grandi ripercussioni sui più piccoli. Non mi riferisco ai vaccini che, anzi, furono importantissimi per la mia generazione. Parlo piuttosto di prassi davvero bizzarre. In primis, la «caccia alle tonsille»: bambini e bambine, in balìa degli inevitabili raffreddamenti, venivano arbitrariamente sottoposti all’estirpazione di queste importanti ghiandole. Nemmeno io fui risparmiato, eppure la mia salute sinusitica non migliorò comunque senza tonsille. Oggi è ampiamente riconosciuto che l’asportazione precauzionale risulta inutile, meglio intervenire quando le condizioni sono veramente compromesse.

E vogliamo parlare delle scarpe ortopediche? Una pratica adottata per raddrizzare i piedi portando le punte verso l’interno, ma che impediva di correre e giocare. Poiché questa sorte toccò a molti miei compagni, noi bambini un po’ vispi e desiderosi di movimento, non ancora colpiti dai «piedi storti», ci dilettavamo, almeno per una settimana, a camminare con le punte verso l’interno per scongiurare l’utilizzo degli scarponi. Ma non finiva qui… Ogni tanto qualcuno mancava per una quindicina di giorni. Tornava emaciato, magro e depresso. Curiosi, chiedevamo che cos’era successo: «Sono stato in ospedale. Avevo mal di pancia e mi hanno tolto l’appendice». Non avendo una cognizione precisa di quali dolori portasse l’infiammazione di questo organo, evitavamo di segnalare eventuali mal di pancia per non finire anche noi all’ospedale.

Oggi sappiamo che né le rigide scarpe ortopediche né l’implacabile asportazione dell’appendice ai primi sentori erano la strada giusta da seguire. Anche la correzione della «mano del diavolo», di cui ho parlato di recente sul «Messaggero di sant'Antonio», rappresentava lo spirito dell’epoca: un tentativo di raddrizzare i comportamenti infantili con interventi non certo benevoli. Chiunque usasse la mano sinistra veniva corretto. I miei ex compagni di classe, oggi, usano tutti la destra. Allora non si sapeva che, trattandosi di una variazione genetica, almeno un bambino su 10 dovrebbe essere mancino. Ho sempre considerato l’accanimento verso i bambini e le bambine tipico di quegli anni. Mai avrei pensato di ritrovarlo a distanza di decenni. Qualcosa di analogo sta infatti succedendo sotto i nostri occhi.

Le nuove «epidemie»

«Egregio dottor Novara, mio figlio frequenta la terza media e, nella sua classe, la percentuale di ragazzi certificati è circa il 50%. Com’è possibile?». «Buongiorno dottor Novara, le maestre di Mattia, prima elementare, mi segnalano che, seppur dal punto di vista didattico non presenti problemi, spesso rifiuta di svolgere i lavori assegnati e manifesta comportamenti oppositivi: gira per la classe, dà fastidio e non socializza bene con i compagni. Ci hanno quindi consigliato di effettuare una valutazione. La psicologa della Asl dice che se vogliamo una certificazione di DOP ce la fanno, così la maestra può avere un aiuto». Questi sono solo due esempi di mail che ricevo ogni giorno.

Oggi, tonsille e appendiciti da estirpare e piedi da raddrizzare non sono più al centro dell’attenzione. Gli istituti di ipermedicalizzazione infantile si concentrano ormai sui comportamenti e sugli stati emotivi, con una ricerca parossistica e ossessiva di disturbi neurodiagnostici psichiatrici dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Le sigle dilagano: ADHD (deficit di attenzione/iperattività), DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), DOP (disturbo oppositivo provocatorio), DOC (disturbo ossessivo compulsivo)… Senza dimenticare l’autismo.

Afferma giustamente Michele Zappella, decano dei neuropsichiatri infantili italiani: «In poco più di due decenni, l’epidemia di autismo ha moltiplicato le diagnosi fino a quasi settanta volte, il tutto senza tenere presente che nei primi anni di vita ci sono variazioni della norma, difficoltà transitorie nel comportamento e vari disturbi del neuro-sviluppo. I disturbi specifici del linguaggio e i disturbi d’ansia sociale vengono spesso scambiati per disturbi autistici. Ci sono bambini normali che possono essere chiamati in causa da implacabili cacciatori di autismo».

L’invasione parte dalla scuola. Esistono ben tre leggi per cui gli alunni possono essere etichettati: la Legge 104 (1992) sulla disabilità, che riguarda forme neuropsichiatriche cosiddette gravi quali quelle sopracitate (ADHD, DOC, DOP e spettro autistico) e anche stati psicoemotivi con altre terminologie; la Legge 170 (2010) sui disturbi specifici dell’apprendimento DSA, che si riferisce a una pletora di termini abbastanza difficili da valutare da parte delle famiglie: dislessia (difficoltà nella lettura), disgrafia e disortografia (difficoltà nella scrittura), discalculia (difficoltà di calcolo). E, infine, la Direttiva del 2012 sui BES, la quale propone un approfondimento della definizione evidenziando che tutti gli alunni possono manifestare «Bisogni Educativi Speciali», allungando la possibilità di subire un’etichetta.

Mi racconta un’insegnante: «In una classe prima di una scuola secondaria superiore, su 25 alunni ci sono: 1 disturbo evolutivo misto con problema di ansia sociale; 1 ritardo mentale moderato QI 53; 1 ritardo cognitivo lieve con dimorfismo; 1 ritardo cognitivo limite con disturbo del linguaggio espressivo; 1 sindrome da disadattamento più ritardo lieve; 1 DSA semplice; 2 DSA combinati disgrafia più discalculia; 1 BES per depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo (con psicofarmaci); 1 BES per autolesionismo (in cura presso il servizio sanitario, a cui sono stati prescritti psicofarmaci in dosi elevate)». E un’altra: «Nella scuola media dove insegno quest’anno, su 130 alunni abbiamo 24 alunni “etichettati”, il 18,5% della popolazione della scuola: 4 cognitivi (di cui tre ritardi nell’apprendimento e un comportamento oppositivo), 7 certificazioni di DSA (Disturbi specifici di apprendimento), 13 alunni per i quali abbiamo definito un BES (Bisogni educativi speciali). Da dieci anni questa situazione continua a crescere, in maniera che definirei fuori controllo».

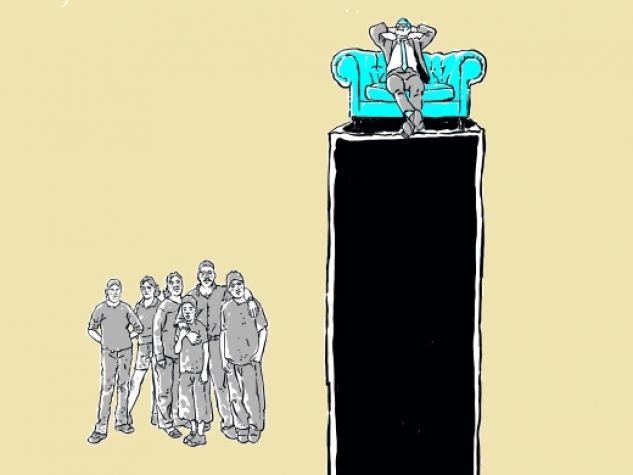

Tutti gli insegnanti che hanno lavorato negli anni Settanta-Novanta avevano in classe un alunno complicato da gestire, che provocava, che non seguiva alla lettera le attività proposte, che disturbava i compagni e che interveniva di continuo durante la spiegazione. Insomma, un soggetto un po’ terribile, una specie di Lucignolo. A un certo punto, questi monelli non sono più stati tollerati, non tanto sotto il profilo disciplinare, ma sotto un altro profilo: il loro comportamento «trasgressivo» non è più stato considerato un disturbo all’attività scolastica, ma nell’altra sua accezione, quella di malattia, altrimenti detta «disturbo neuropsichiatrico». Ribaltando quindi la percezione del bambino da «alunno che disturba» ad «alunno che ha un disturbo».

Scambiare l’immaturità infantile, che è sempre fisiologica e imprescindibile, con un disturbo neuropsichiatrico è quanto meno un azzardo. Se il bambino non è più un bambino in quanto tale, ma un paziente, la sua natura e la sua energia infantile si spengono per adeguarsi a un eccesso di definizione diagnostica. Un intervento di rafforzamento pedagogico dedicato ai genitori e alla famiglia sarebbe decisamente più efficace rispetto al porre una specie di marchio sui bambini che finiscono per essere reputati «diversi» dai genitori stessi. Sarebbe molto più utile indagare quale educazione ricevono questi alunni. Mamme e papà devono prendere in continuazione decisioni educative: andrebbero preparati, andrebbero date loro informazioni al riguardo, meglio se appena escono dai reparti di maternità. La mancanza di informazioni pedagogiche attendibili sta compromettendo l’educazione dei figli e la situazione viene risolta stabilendo che sono malati.

Stop alle etichette

In studio mi capita spesso di seguire genitori con bambini neurocertificati alla ricerca di una via d’uscita dall’etichettatura pura e semplice. Una scoperta recente, forse abbastanza prevedibile, conferma come i problemi sono quasi sempre educativi: dei bambini con disturbi neurocertificati che incontro, uno su due dorme poco, molto meno di quel che necessita. Trovo quello di 10 anni che dorme solo 8 ore come i suoi genitori, quello di 3 che ne dorme 10 saltando il pisolino e perdendo, ogni settimana, una notte intera di sonno e ci sono anche i ragazzi e le ragazze che, invece di dormire, si dedicano a ben altro. I genitori non conoscono le informazioni sul sonno e, quando i figli crescono, non riescono a mettere i necessari paletti organizzativi per tutelare questo bisogno fondamentale.

Nella carenza di sonno il cervello si «sbriciola», le neuroconnessioni si destabilizzano, la potatura sinaptica crolla e i prodotti di scarto metabolici non vengono drenati. Si tratta di un vero e proprio «effetto detox», pertanto curarlo nei figli è una delle tante priorità educative per evitare di trovarsi in condizioni imbarazzanti durante l’eventuale screening neuropsichiatrico. Screening che non ha alcuna legittimità normativa, ma che le scuole consentono senza la consapevolezza delle conseguenze che potrà avere sugli alunni. Invece di aumentare le certificazioni, sarebbe il caso di sostenere mamme e papà nelle loro funzioni educative, dando informazioni adeguate, chiarendo dubbi e favorendo il gioco di squadra, evitando così di trasformare l’ambiente scolastico da comunità di apprendimento a luogo di terapia. Occorre sostenere gli insegnanti e le scuole che sanno lavorare sul versante educativo piuttosto che su quello diagnostico.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!