Un mondo senza carcere?

La segregazione carceraria interviene sulle dimensioni antropologiche dello spazio e del tempo rendendo il primo uno spazio chiuso e il secondo un tempo vuoto. La privazione della libertà e la limitazione delle relazioni riducono il carcerato a esistenza corporale. Ha scritto Vittorio Foa, riflettendo sugli anni passati in carcere tra il 1935 e il 1943: «Non c’è futuro. La speranza vien meno. Il tempo si svuota»; la detenzione provoca il «progressivo svanire della volontà». Un uomo privato di volontà è ancora un uomo? Foa mette in dubbio la validità del sistema carcerario: «Riesce difficile concepire la possibilità di emenda del reo quando la sua libertà di volere è schiacciata». A distanza di quasi un secolo dalle osservazioni di Foa e tenendo conto dei cambiamenti a cui il sistema carcerario in Italia (si pensi alla legge Gozzini del 1986) e in altri Paesi è stato sottoposto per renderlo rispettoso della dignità umana del recluso, il giudizio di fondo non solo non è cambiato, ma per certi versi dev’essere radicalizzato. La situazione reale di molti istituti carcerari nel mondo presenta gravi situazioni di degrado: maltrattamenti verbali e fisici, sovraffollamento, mancanza d’igiene, carenze nell’assistenza sanitaria, consumo di droghe, abusi sessuali. E i suicidi sono frequenti.

Ma il problema è più radicale. La legge sull’ordinamento penitenziario (1975) recita: «Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona». Ma forse le condizioni della pena carceraria in quanto tale sono inconciliabili con la dignità umana. La Costituzione afferma che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27). Ma nella realtà la situazione è ben distante dal dettato costituzionale e dalle buone leggi esistenti in tema di esecuzione penale. Se la Costituzione parla di «pene» al plurale (non intendendo solo il carcere, ma una pluralità di sanzioni possibili), di fatto quel plurale è divenuto il singolare della pena detentiva.

Molti oggi rilevano il fallimento dell’istituzione carceraria perché non raggiunge i fini di riabilitazione e reinserimento che pure si prefigge, perché resta imprigionata in una logica punitiva e si rivela essere un istituto anacronistico, costoso, inefficace (come mostrano gli alti tassi di recidiva), e spesso dannoso. Il carcere va inteso come extrema ratio, come eccezione, non come regola non appena si manifesta un reato. Il nemico più forte da vincere qui è la mentalità retributiva rigida, il modo di sentire di tanti che si esprime nel «se la sono meritata, chiudeteli in carcere e gettate la chiave», dimenticando che «l’idea che se il male è amaro come il fiele anche la cura deve esserlo, è un’idea magica non medica» (Avishai Margalit). Ha ragione Ralf Dahrendorf: «L’ora del legista e del politico servono a ben poco senza l’ora del cittadino». Su questo anche i cristiani sono chiamati a una conversione.

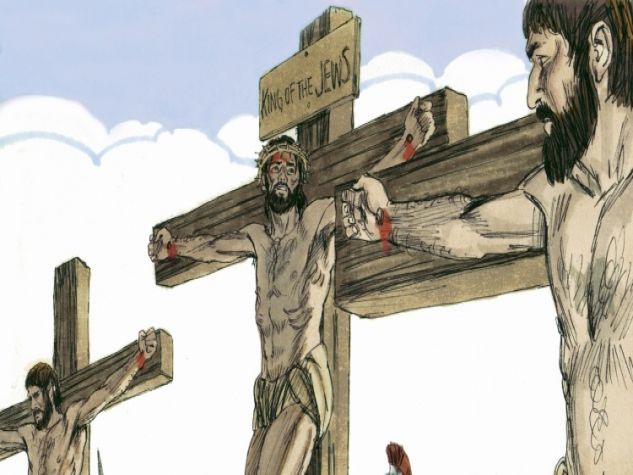

Papa Francesco, pensando alla condizione penosa dei carcerati propone «ai Governi che si assumano iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena» (Spes non confundit 10) e pone come fondamento le disposizioni bibliche sull’anno giubilare (Lv 25) e le parole di Gesù che inaugurano l’anno di grazia del Signore, che comporta la liberazione dei prigionieri (Lc 4,18-19). Il riferimento all’anno giubilare biblico è importante, perché il giubileo istituzionalizza una rivoluzione permanente (liberazione degli schiavi, remissione dei debiti, restituzione delle terre) che trova poi espressione nell’umanità sovversiva di Gesù. Il giubileo pone il principio del non per sempre: lo schiavo ebreo non sarà schiavo per sempre, ma fino al giubileo (Lv 25,40). Il passato non fissa in modo definitivo in una situazione, ma vi è ancora una possibilità di futuro e di libertà. Il giubileo è una rottura instauratrice e creatrice. Alla luce di questo sia la pena di morte che l’ergastolo sono soluzioni inammissibili, ma nel contesto della profezia giubilare biblica occorre inserire l’abolizione del carcere (riservandolo come extrema ratio nei casi di delitti gravi e di protezione della società da rischi di reiterazione di crimini), mettendo in campo sanzioni e percorsi alternativi tra cui anzitutto i cammini di giustizia riparativa.

Il carcere non è una necessità e una società può essere pensata senza di esso. La sua abolizione non è un’utopia, ma un percorso difficile, lungo. Eppure, come si è giunti all’abolizione della schiavitù, della segregazione razziale in Sudafrica, così è possibile operare per questo obiettivo. Essendo chiaro che il carcere è un problema di umanità e di civiltà che riguarda la società. Infatti, il carcere, «occultamento di una parte della società che la società “per bene” non vuole vedere» (Gustavo Zagrebelsky), dice qualcosa non solo su chi vi è dentro, ma anche su chi ne è fuori.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!