Tra vuoto e assenza

I nostri tempi, come tutti gli altri probabilmente ma, forse, più di altri, vivono sulla propria pelle qualche problemino con la realtà indubitabile e non scansabile della morte. Ed è strano. Perché, mi sa, siamo il pezzo di umanità che ha visto in assoluto più morti violente «a video» (telefilm, videogame, telegiornali, YouTube, fotografie), mentre, d’altra parte, molti di noi non hanno ancora visto un morto vero. Non parliamo di averlo toccato: men che mai! Davanti ai nostri occhi scorrono, fino alla nausea e senza apparente soluzione di continuità tra morti reali e virtuali, immagini di squartamenti, corpi carbonizzati, vittime di attacchi terroristici, con una coazione a ripetere degna dell’immensa sparatoria finale de Il mucchio selvaggio (ma questo è unicamente un bel film western…).

E solo per poi implorare agenzie funerarie, camere ardenti ospedaliere o delle case di riposo per anziani, che, per fortuna e generalmente anche con competenza e tatto, svolgono tutte le azioni del caso al posto nostro, di non mostrarci davvero nulla. Così vediamo molte morti, ma la sua realtà e materialità, insomma il corpo del morto, lo ignoriamo: è specchio nel quale noi se deboli abbiamo paura di odiare la nostra debolezza, e se forti di dubitare della nostra forza.

Ma è soprattutto con il vocabolario che siamo soliti usare in questi frangenti che dimostriamo tutta la nostra paura. Una volta tanto temendo sul serio che le nostre parole evochino la realtà indicata. Così le file dei nostri parenti e amici si vanno dolorosamente sfoltendo, ma nessuno muore: se ne vanno semplicemente. Oppure sono venuti a mancare, sono andati avanti, si sono addormentati per sempre, ci hanno lasciati, riposano in pace, non sono più tra noi, sono passati a miglior vita.

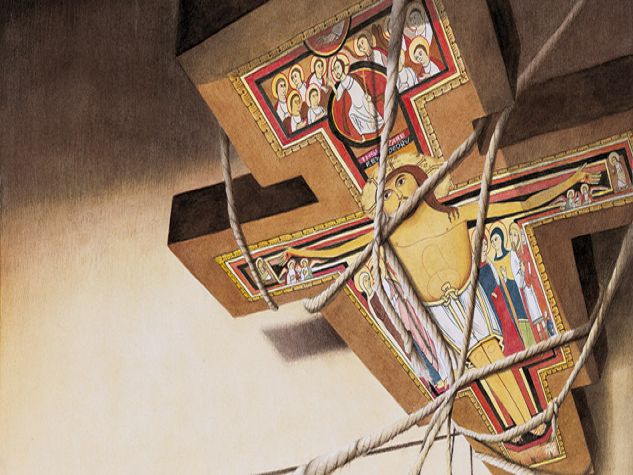

Ognuna di queste ardite circonlocuzioni dice qualcosa di vero e di buono. Gli stessi cristiani, forti della fede nella risurrezione, hanno del resto e sin dall’inizio indicato il luogo dove vengono sepolti i morti, l’antica necropoli, la città dei morti, col termine, di origine greca, «cimitero». Che significa «luogo di riposo», da cui abbiamo certa speranza di risvegliarci un giorno a venire.

Ma basta una domanda di un ragazzino impertinente per svelare che dietro queste «foglie di fico» spesso si nasconde solo il terrore della morte, i nostri conti irrisolti con il fine vita: «Se ne sono andati? Dove?». Ai funerali, poi, è sempre più un girarci attorno. E comunque è bene non portarci i bambini perché potrebbero impressionarsi. Mah!

Se fosse solo vuoto, i nostri timori e angosce sarebbero tutti comprensibili e giustificati. Vuoto è niente: non c’è proprio niente di niente. Niente da vedere, da cercare o per cui commuoverci, nessun segno di nessuna presenza nemmeno precedente.

Ma quello che la morte provoca, e ci lascia tra le pieghe dei nostri sentimenti, non è niente: è un’assenza. E un’assenza non è niente. È più di niente, perché l’assenza è la prova certa e dimostrata di una presenza: qualcuno c’era, qui, e ora non c’è più. O almeno non più qui.

Ma non è detto che non possa continuare a essere là, da qualche altra parte. In qualche altro modo. Non abbiamo mai fatto l’esperienza, difficile da spiegare ma reale, di continuare a percepire misteriosamente accanto a noi una persona morta a cui abbiamo voluto bene?! Senza tirare in ballo inesistenti fantasmi o sedute spiritiche.

Sorella morte, come la invocava san Francesco e, chissà?, probabilmente anche il suo confratello sant’Antonio, non ci sottrae nulla. Semmai ci spalanca l’eternità, dove presenza e assenza sono solo due modi complementari di stare tutti assieme tra le braccia di Dio!