C’è della follia nell’arte

«Entrate, ma non cercate un percorso. L’unica via è lo smarrimento». Basta un’occhiata alla scritta che campeggia minacciosa all’ingresso del MuSa di Salò e l’accostamento alla Divina Commedia di Dante scatta automatico. Al posto dell’Inferno, ci attende un luogo altrettanto spaventoso, popolato – più che da peccatori – da una diversità che erige barriere. Dopo aver fatto tappa a Matera, Mantova e Catania, il «Museo della Follia» resterà al Lago di Garda fino al 19 novembre, salvo poi ripartire per Napoli. Con oltre duecento opere tra dipinti, sculture, fotografie e video, la mostra «è un repertorio senza proclami» spiega il curatore Vittorio Sgarbi nell’introduzione. Un omaggio a «uomini e donne come noi, sfortunati, umiliati, isolati... condannati senza colpa, incriminati senza reati per il solo destino di essere diversi».

La depressione di Michelangelo Buonarroti e Claude Monet, l’autolesionismo di Vincent Van Gogh e Mark Rothko… Nei secoli la storia dell’arte si è spesso nutrita di turbamenti e allucinazioni. Non di rado è finita dietro le sbarre, ostaggio di istituti degradanti per l’uomo prima ancora che per l’artista. I manicomi, continua Sgarbi, nacquero «non per isolare i pazzi dai sani, e tantomeno per curare i malati, ma... per non consentire che qualcuno si muovesse fuori dalle regole stabilite». Tutto vero. Almeno fino al 1978, quando entrò in vigore la legge 180, voluta dallo psichiatra Franco Basaglia, che impose la chiusura degli «ospedali dei pazzi», predisponendo servizi di igiene mentale pubblici. Una sola norma, comunque, non cancella secoli di ingiustizie. Ignorare il male non serve: molto più utile è esplorarlo. Nella speranza di comprendere e non ripetere gli errori.

«Ogni azione che gli uomini compiono è intrisa di pazzia» scriveva agli inizi del XVI secolo Erasmo da Rotterdam (Elogio della follia). La follia, parafrasando il pittore Jean Dubuffet, dona all’uomo le ali e «lo spinge alla chiaroveggenza». Ma allora, si chiedeva Franco Basaglia nel 1975 (La real casa dei matti), «Perché continuare a individuare nel malato di mente uno dei capri espiatori, facilmente punibile, quando le probabilità di una sua pericolosità sono inferiori alla pericolosità dei “sani”?». A questa domanda tenta di rispondere il «Museo della Follia», supportato da collezioni private e archivi storici.

Accolti da una voce roca che ripete come un mantra frasi della poetessa Alda Merini (ricoverata più volte in manicomio), ci addentriamo in una galleria di ritratti cristallizzati ciascuno nella propria tragedia. C’è La strega esaltata di Michele Cammarano (1864-66). C’è L’adolescente (1985) apatica di Silvestro Lega, dietro il cui sguardo asettico si cela la malinconia di un’umanità irrisolta. Poco più in là, assumono sfumature luciferine le due teste (Head) realizzate con pastelli su carta da Francis Bacon. L’angoscia del pittore anglo-irlandese converge in vortici rosa e verdi. Nell’intento di raffigurare un grido di orrore, l’artista fluidifica all’estremo la materia e si arrende al caos.

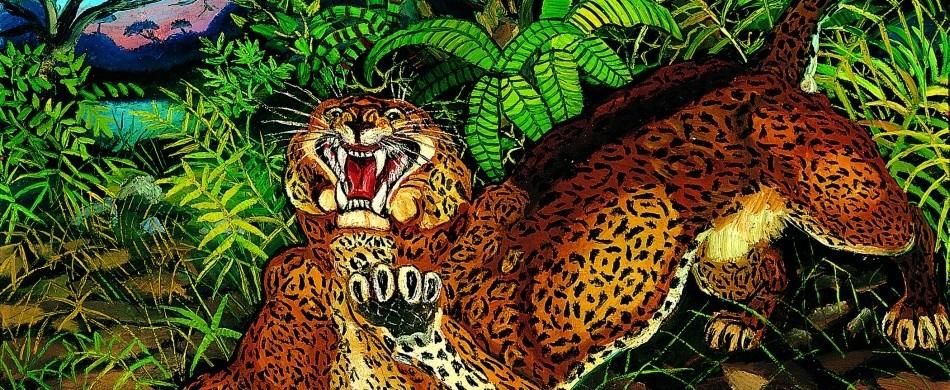

Viaggiando a ritroso nel tempo, paure e incubi sono leve determinanti nella produzione di un altro grande artista: Francisco Goya. Anche se la sua Santa monaca che guarisce una giovane inferma (1775-78) si sforza di trasmettere speranza, a lungo il pittore spagnolo, prostrato da sordità e depressione, si concentrò su soggetti oscuri (come testimoniano le Pitture nere realizzate nella Quinta del Sordo a Madrid, nel 1820-’21). Se è vero, per citare un’acquaforte di Goya del 1797, che Il sonno della ragione genera mostri, non c’è da stupirsi di fronte alle bestie feroci pennellate da Antonio Ligabue a partire dagli anni Trenta del ‘900. Proiezioni di un conflitto col mondo che troverà pace solo sulla tela, il Leopardo e la Tigre restituiscono l’idea di una natura selvaggia e insidiosa, in netta opposizione alla campagna bucolica popolata da galline e cavalli.

Archiviate foglie giganti e spighe dorate, ci spostiamo in una scena d’interni Senza titolo tanto sinistra quanto modesta nella fattura. La dipinse tra il 1924 e il ’29 Adolf Hitler. «Io sono un artista, non un politico» disse una volta il leader nazista all’ambasciatore britannico Nevile Henderson. Se solo l’avesse capito prima di salire al potere… La galleria di volti e ambienti prosegue con La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze (1865) di Telemaco Signorini. Una detenuta alza il pugno in segno di protesta, un’altra spinge indietro la testa stringendosi nella camicia di forza. Il logoramento fisico, ma soprattutto mentale, aleggia sulla tela come un fantasma. Per un attimo ci materializziamo anche noi nello stanzone biancastro assieme alle pazienti: una bolgia degna del peggior girone dantesco. Pazze o meno, le donne ricorrono di continuo anche nei disegni di Pietro Ghizzardi. Le due sorelle (1964) e La madre (1968) illustrano una realtà contadina dolente e fragile che ha ancora molto da dire.

Dalla pittura passiamo alla fotografia con il reportage (Gli assenti) di Fabrizio Sclocchini all’ex ospedale psichiatrico di Teramo. Scorrendo le pupille su pareti smunte e corridoi fatiscenti, respiriamo sdegno e tenerezza. La reflex si fa strumento per raccontare quel che resta, ma anche – come spiega il fotografo – per «ricucire, tramite il continuo della patina e il discreto della polvere, gli strappi sulla pelle dei luoghi e delle cose». Altra location, altro colpo al cuore. Grazie agli scatti di Vincenzo Aragozzini, digitalizzati da Giacomo Doni e convertiti in 3d da Claudio Centimeri, esploriamo l’ospedale psichiatrico di Mombello (a Limbiate, MB) ai tempi del fascismo. Si tratta della stessa struttura dove visse per diversi anni Gino Sandri, immortalando senza sosta i compagni di reclusione.

Gli internati e i sanitari sono protagonisti anche della serie Tutti i santi di Cesare Inzerillo. Mummie viventi, queste sculture combattono ogni giorno contro la sofferenza e la morte: una battaglia eterna che li accomuna e li rende fratelli. Fianco a fianco, del resto, Inzerillo li rappresenta (con l’aiuto di Marilena Manzella) anche nella Griglia di oltre 5 metri che assembla ritratti prelevati dalle cartelle cliniche di alcuni ex manicomi. Retroilluminati da lampade al neon, senza naso, due buchi neri al posto degli occhi, questi volti appaiono quasi consunti dal tempo e dalla sofferenza. Meglio fuggire prima che lo sconforto ci paralizzi.

Mentre degli schermi trasmettono in loop documentari sulla legge Basaglia e sugli ospedali psichiatrici giudiziari, incrociamo oggetti d’uso quotidiano appesi alle pareti come souvenir. C’è la bottiglia in vetro che conteneva la tintura di iodio, un libro sgualcito intitolato Schizofrenia, una chiave, un cucchiaio, una tazzina… Pochi passi più avanti, da una cabina di legno riecheggiano le frasi scritte da un paziente dell’ospedale psichiatrico di Palermo alla famiglia (Cicì t’aspiettu, di Nicola Sferruzza, 1972). «Cicì, ma quando mi vieni a prendere?... Il cervello mi sta squagliando. Voglio uscire e quando lo dico, mi infilano una camicia bianca e mi buttano in fondo ad una stanza». La preghiera non giunse mai a destinazione. In compenso, quasi mezzo secolo dopo, si è insinuata nei nostri ricordi. Invadente, a tratti molesta. Come solo la verità sa essere.