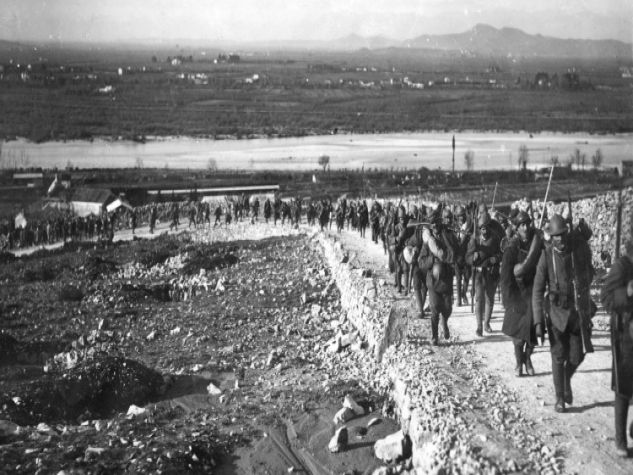

Il ritorno della guerra

La guerra lambisce i nostri confini ma per decenni l’abbiamo ritenuta lontana, anacronistica, superata. Riscoprirla a pochi passi da casa, in Ucraina, a Gaza, a 80 anni di distanza dall’ultimo conflitto mondiale e a quasi 35 dalla caduta dell’Urss, ci ha disorientati. Un brusco ritorno al passato che ci ha fatto aprire gli occhi sulla realtà: i conflitti armati sono oggi 56; ma le complesse motivazioni che hanno portato al ritorno della guerra in buona parte ci sfuggono. Come siamo arrivati fin qui? E, soprattutto, è ancora possibile ritornare a un ordine mondiale che ricostruisca la pace? Un viaggio che abbiamo intrapreso con Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all’Università degli studi di Milano, autore del saggio Il suicidio della pace. Perché l’ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024), edizioni Raffaello Cortina.

Msa. La guerra in Ucraina ci è sembrata un brusco ritorno al ’900. Che cosa ci eravamo persi?

Colombo. Ci eravamo persi quasi tutto. Per prima cosa che c’erano conflitti armati di grandi dimensioni al di fuori dello spazio euro-occidentale; secondariamente che di guerre ne avevamo combattute anche noi a partire dalla Guerra del Golfo del 1991 fino agli interventi in Libia del 2011. Solo che erano guerre distanti, combattute contro un nemico più debole di noi. Ritrovarci dopo trent’anni con la guerra in casa, per giunta con la possibilità di uno scontro di ampie dimensioni con una grande potenza, ci ha spiazzato.

Lei parla di una pace che si è suicidata. Che cosa intende dire?

Noi occidentali tendiamo a rappresentare la crisi dell’ordine mondiale liberale e della pace che quest’ordine ha creato come eventi provocati da un nemico esterno, ora la Russia di Putin, ora la crescita cinese, ora il terrorismo internazionale. Io ritengo che l’ordine internazionale liberale si sia disgregato da sé, a causa di una serie di contraddizioni, forzature, e amnesie storiche che tale ordine aveva al suo interno fin dall’inizio.

Ci fa alcuni esempi di queste contraddizioni?

Negli anni ’90, dopo la caduta del mondo bipolare Usa-Urss, Stati Uniti ed Europa hanno goduto di un grandissimo potere, che se da un lato ha legittimamente tenuto conto degli interessi, delle preoccupazioni e delle paure del mondo occidentale, da un certo momento in poi non ha fatto altrettanto con il resto del mondo. Il secondo problema risiede nel fatto che l’ordine internazionale liberale si è presentato come un ordine cosmopolitico, inclusivo, democratico che però nella realtà ha applicato un doppio standard, riconoscendo diritti diversi e superiori agli Stati occidentali rispetto al resto del mondo. È chiaro che le vittime del doppio standard difficilmente si possono riconoscere all’interno di un ordine mondiale di questo tipo.

Quanto c’entra la globalizzazione in questo processo di disgregazione?

La globalizzazione ha messo in crisi non soltanto gli equilibri economico-sociali, ma anche la capacità degli Stati di gestirli politicamente. Cosa che ha lasciato soli i «perdenti» della globalizzazione, come chi aveva perso il lavoro a causa delle delocalizzazioni. È qui che dobbiamo guardare se vogliamo capire la crisi delle democrazie che stiamo attraversando.

Perché la politica ha perso il suo ruolo?

Il ’900 è stato un secolo iper politico, segnato da violenza, nazionalismi e guerre mondiali. Con il chiudersi del ’900, l’Occidente ha celebrato la fine della politica e, con essa, la fine di un’epoca catastrofica. Ma – a proposito di amnesie – ha dimenticato un elemento importante: il ’900 è stato anche il secolo della mediazione politica, che ha consentito a tutti noi di migliorare enormemente le condizioni di vita, rispetto all’inizio del secolo. Il benessere di cui godiamo è figlio di quella mediazione. E invece, priva di memoria storica, la politica ha abdicato clamorosamente al suo ruolo di mediazione, con il risultato che si sono aperti spazi per una serie di fenomeni che avvertiamo come patologici: uno è il populismo, ma un altro è il ricorso a governi tecnici, che sono la bancarotta della politica.

Quello che forse non ci aspettavamo è che proprio l’America, che ha creato l’ordine mondiale liberale, potesse essere l’artefice del suo smantellamento, mettendo in crisi persino i principi democratici. Donald Trump che cos’è: una causa della crisi o un sintomo?

La mia idea è che Donald Trump non stia distruggendo l’ordine liberale, ma stia ballando sulle sue macerie; dopo di che è vero che Donald Trump sta mettendo in crisi le istituzioni democratiche negli Stati Uniti, ma a me piace ricordare che negli ultimi trent’anni sono stati smantellati i diritti sociali sia in Europa sia negli Stati Uniti, senza neppure un serio dibattito pubblico. E questa è la vera base della crisi della democrazia rappresentativa.

Come la disgregazione dell’ordine mondiale liberale sta portando al proliferare delle guerre?

È una conseguenza inevitabile. Ogni volta che entra in crisi un assetto delle relazioni internazionali, una delle prime spie è la proliferazione dei conflitti, compresi i conflitti armati. Un altro indicatore importante di crisi è che i conflitti armati tendono a durare sempre di più; per esempio oggi in Ucraina e in Palestina abbiamo due guerre distruttive che sfuggono alla nostra capacità di negoziare e arrivare a una soluzione.

A suo avviso, la classe politica attuale è all’altezza delle sfide che abbiamo davanti?

Il problema non riguarda solo i politici: tutte le classi dirigenti, anche quelle economiche e intellettuali, sembrano in questo momento non avere gli strumenti per afferrare la realtà. Dobbiamo fare un grande sforzo di revisione delle nostre categorie, dei nostri linguaggi e delle nostre interpretazioni.

Ci può fare un esempio di queste difficoltà?

La difficoltà più grande è quella di inquadrare quanto sta succedendo in un contesto storico più esteso. Prima di dipendere da Trump o dalla Cina, la crisi dell’ordine mondiale liberale dipende da due vicende di lungo corso. La prima è la fine della centralità europea e il riflusso (regresso, ndr) dell’Occidente; la seconda è la lenta erosione del potere dello Stato sulla politica, sull’economia e sul diritto. Vicenda che facciamo fatica a riconoscere perché lo Stato è al centro di ogni nostro ragionamento.

Se l’Occidente non è più al centro e lo Stato è sempre più debole che mondo si profila?

Non è facile rispondere. Trump sta facendo un tentativo che non credo avrà successo: cioè mantenere il carattere gerarchico del sistema internazionale centrato sulla superiorità degli Stati Uniti, una superiorità però che fa a meno di tutte le mediazioni istituzionali e diventa un’imposizione bruta. L’altra possibilità è quella che suggeriscono Cina, Russia, India e altri Paesi e cioè la scomposizione del sistema internazionale in grandi spazi con analoghe caratteristiche politiche, economiche, giuridiche e culturali, una sorta di «grandi Stati». Questa seconda alternativa potrebbe essere più coerente con il processo di de-occidentalizzazione ma ha un enorme rischio: che ogni macroarea si chiuda in se stessa e intrattenga con le altre una competizione disordinata, ipercompetitiva e probabilmente bellicosa.

Cioè un mondo senza regole internazionali?

È un rischio che potrebbe rivelarsi disastroso, come dimostra l’immane tragedia che sta accadendo in Palestina, dove il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario sono in terribile crisi. Tuttavia credo che sia interesse di tutti per una convivenza ordinata cercare di concordare nuove regole comuni. Sarà la sfida del secolo.

L’Occidente ha responsabilità in più rispetto alla possibilità di fare da mediatori verso un altro ordine mondiale?

Difficile dirlo, tuttavia almeno dagli ultimi vent’anni gli Stati Uniti sono sempre meno inclini a svolgere il ruolo di mediatori internazionali e l’amministrazione Trump lo sta palesando. L’Europa a sua volta non è in grado di sostituire gli Stati Uniti.

Molti sostengono che l’avvento di Trump stia «svegliando» l’Europa.

Io penso esattamente il contrario. L’Europa sta subendo un processo di progressiva marginalizzazione che è quasi umiliante. A dimostrarlo la decisione di Trump di estrometterla dai negoziati di pace nella prima guerra interstatale in Europa dal 1945. Un’esclusione alla quale l’Europa ha risposto con l’attivismo politico militare, ma soprattutto con un attivismo retorico, visto in mille occasioni. L’Europa ha sempre finto di percepire le sue crisi come fonti di opportunità, ma finora ogni passo indietro degli Stati Uniti ha indebolito, invece che rafforzato, la coesione europea.

C’è una via, e quale potrebbe essere, per uscire da questo tunnel?

Mettersi in testa che il destino non è già scritto: non è detto che andremo verso una guerra, anzi, questo pensiero negativo è pericoloso. Ciò che possiamo fare come cittadini è rimetterci a esercitare il senso critico e tornare a essere più esigenti e più realisti. Per esempio, se si sta cercando una forma di convivenza internazionale non si può pretendere di scegliersi gli interlocutori, si deve poter convivere anche con chi non ci piace. È una cosa che un tempo sapevamo fare. Non dimentichiamoci che se siamo ancora vivi è perché Usa e Urss sono stati in grado di non farsi la guerra nonostante le contrarietà. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, questa capacità di convivenza non è una cosa sconvolgente. Dobbiamo liberarci da questa visione ristretta che si è imposta negli ultimi vent’anni e che rischia di chiuderci dentro una trappola micidiale.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!