Presenti!

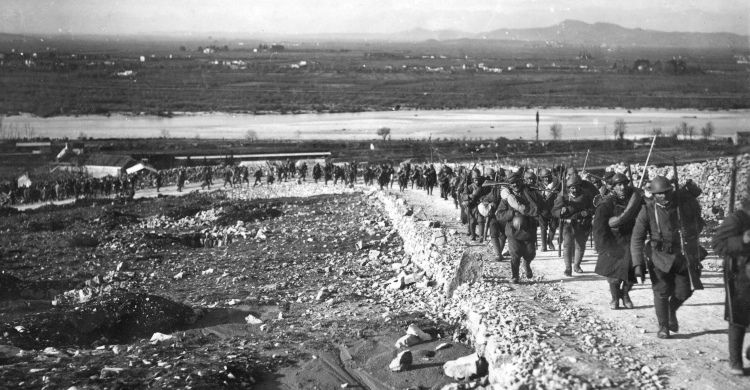

Racconta il Piave: «Non passa lo straniero». Il tema è di forte attualità – Stranieri ovunque è stato il titolo della Biennale d’arte di Venezia lo scorso anno – se non fosse che il fiume sacro alla Patria lo mormorò nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 1915. Lo straniero era varcato precedentemente (e sempre era passato dai tempi delle invasioni barbariche), era tornato, era stato respinto, mandato indietro. Il Regno d’Italia si ritrovò in guerra, con undici mesi di ritardo dall’attentato di Sarajevo, pronto che fosse, come dicevano D’Annunzio e i Futuristi interventisti, o non pronto che fosse, come sostenevano i neutralisti liberal-giolittiani. Quel giorno l’Italia di re Vittorio Emanuele III aveva dichiarato guerra all’Impero d’Austria-Ungheria abbandonando la Triplice Alleanza con gli Imperi centrali. Poco da celebrare abbiamo per i 110 anni dall’entrata in guerra del Regno d’Italia: il conflitto lasciò centinaia di migliaia di morti, di feriti, di mutilati e invalidi, di prigionieri e dispersi a cui si somma un esito incerto: vittoriosi ma perdenti al tavolo di Versailles.

I territori che hanno costituito il teatro di guerra: le Dolomiti-Alpi Carniche, le Alpi Giulie-Isonzo-Basso Friuli, Ortles-Cevedale-Adamello, Garda-Altipiani e il Medio-basso Piave sono i testimoni odierni dei terribili scontri bellici della guerra di trincea: a Visinale del Judrio, una frazione di Corno di Rosazzo, un cippo bronzeo ricorda che qui venne sparato il primo colpo di fucile (sul monumento è inciso: «Il nemico mosso alla ruina del ponte scorsero, colpirono, fugarono due guardie di finanza, vedette insonni del confine, le più avanzate, le più sole, sempre, perché questo è il comando, il giuramento, il premio»). Sul Monte San Michele del Carso le trincee nell’area oggi monumentale, ricordano come si svolse la guerra di posizione, mentre «PRESENTE» si legge sui gradini del sacrario militare di Redipuglia (dallo sloveno sredij polije «terra di mezzo») con incisi i nomi dei caduti: 40 mila identificati dei circa 100 mila soldati periti.

Ungaretti e il Carso

A Gorizia ha sede uno dei più educativi musei sulla grande guerra, come ritroviamo anche a Caporetto, Kobarid in terra slovena, binomio che rinvigorisce l’abbinamento Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della cultura, assegnato per la prima volta a una conurbazione transfrontaliera. Per le manifestazioni di «GO! 2025» un territorio, il Carso, a cui si aggiunge un poeta-soldato, Giuseppe Ungaretti, sono stati individuati come elementi direttamente proporzionali di una mostra in due sedi: tra il Museo di Santa Chiara a Gorizia e la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea a Monfalcone si sviluppa l’esposizione intitolata «Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia».

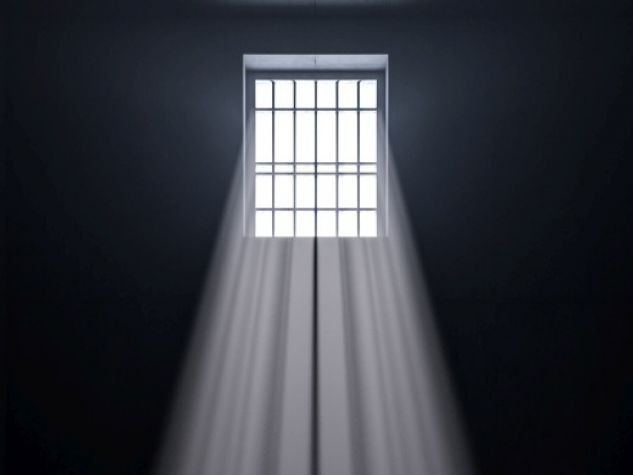

A descriverci l’iniziativa nata da un’idea e con la curatela di Marco Goldin, è il poeta Paolo Ruffilli: «Alla vigilia della Prima guerra mondiale, Giuseppe Ungaretti era un convinto interventista, insieme a tanti intellettuali e artisti italiani. Salvo poi cambiare opinione, come quasi tutti, nell’esperienza della guerra. E la guerra l’ha fatta da soldato di truppa, sempre in prima linea. Guerra di trincea, nel fango del Carso. Il Carso Isontino, l’altopiano pietroso che da Gorizia scende fino alla provincia di Trieste, fu da subito teatro delle principali battaglie del fronte italo-austriaco, tra le più sanguinose, combattute facendo base nelle strette trincee con il lato verso il fronte nemico coperto da sacchi di sabbia. È da qui, dalle piccole fessure in mezzo ai sacchi, che i soldati potevano spiare i movimenti del nemico, al riparo dal tiro dei cecchini.

E nelle trincee Ungaretti si trovò ad affrontare con i compagni una vita durissima, al freddo rigido dell’inverno e, quando pioveva, con il fango che arrivava alle ginocchia, senza servizi e senza la possibilità di lavarsi, con indosso la stessa divisa per giorni e giorni. Erano luoghi sporchi e maleodoranti, e si viveva circondati dai topi e spesso anche dai cadaveri dei compagni uccisi. È questa la cruda realtà dalla cui esperienza prende innesco la poesia di Ungaretti, come reazione alla sofferenza e alla morte attraverso una parola che, pronunciata e trascritta, svolge la sua personale funzione di risposta «uguale e contraria» di vita ostinata e irrinunciabile alle minacce di cancellazione. In una funzione della parola che gli si va rivelando insieme catartica e di presa di coscienza rispetto alla drammatica realtà di cui si ritrova parte attiva e viva.

Così nasce Il porto sepolto che, come disse lo stesso Ungaretti, «era la poesia d’un soldato, la poesia d’un uomo esposto alla morte in mezzo alla morte; era magari anche la poesia d’un uomo che accettava con rassegnazione e come una necessità la sofferenza, ma non era certamente un libro che esaltava l’eroismo. Era un libro di compassione del poeta verso di sé, verso i compagni suoi, verso la sorte umana. Era un grido, un’offerta, un’invocazione di fraternità.Il Carso è un luogo che non si lascerà mai più dimenticare e non solo come scenario di crude battaglie, destinato com’è a incidersi nel profondo come spazio del cuore. È un fascino che sopravvive anche nelle più fredde giornate invernali, dietro agli stimoli di una natura capace di fargli voltare la faccia dalla morte alle ragioni della vita. È il paesaggio e la tremenda esperienza di guerra che ricostruisce la mostra di Gorizia, attraverso cimeli, fotografie, video, e le interpretazioni dei luoghi e dei personaggi da parte di alcuni pittori contemporanei». Proprio qui, in mostra a Gorizia, è esposta la prima edizione, stampata da una tipografia di Udine, della raccolta d’esordio del poeta: pubblicata nel dicembre del 1916, in caratteri bodoniani e in sole ottanta copie dopo che l’amico Ettore Serra, ufficiale e promotore di Ungaretti, aveva chiesto e ottenuto dal soldato la copia autografa de Il porto sepolto.

I versi del dolore

Non ci sono solo i segni lasciati sulle zone di guerra, quelle trincee profonde come ferite sulla morfologia carsica, che ne rappresentano l’emblema e la consistenza fatta di quella pietra «così fredda / così dura / così prosciugata / così refrattaria / così totalmente disanimata» (Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura, ne Il porto sepolto). Vari testimoni oculari, che di mestiere facevano gli scrittori, hanno raccontato la Grande Guerra: Rebora, Saba, Betocchi. Montale, Slataper, Jahier: «O ferito laggiù nel valloncello, / tanto invocasti / se tre compagni interi / cadder per te che quasi più non eri. / Tra melma e sangue / tronco senza gambe / e il tuo lamento ancora, / pietà di noi rimasti / a rantolarci e non ha fine l’ora, / affretta l’agonia, / tu puoi finire, / e conforto ti sia / nella demenza che non sa impazzire, / mentre sosta il momento / il sonno sul cervello, / lasciaci in silenzio / Grazie, fratello» (Clemente Rebora, Viatico in Poesie sparse).

La scrittura, alla stregua del paesaggio, ingloba e reinventa la guerra. Lo hanno fatto da sempre i poeti, di parlare della guerra nel più profondo coinvolgimento, andando controcorrente, ma non tacendone la bestialità: ne Il sapore della guerra. The taste of war (Nino Aragno editore, 2023), Paolo Ruffilli raccoglie e traduce ventinove voci da tutto il mondo per ricordare quanto aspro e disumano sia l’odore del sangue: «Si diceva che la morte è bella quando / da coraggioso cadi in prima linea [...] cerco / ancora quello che ha avuto il coraggio di parlare della bella morte. Giro con / un coltello in tasca per tagliargli la lingua» (Kjell Espmark, Voce da sottoterra). La retorica della guerra in fondo può servire a indicare la strada per la pace.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!