Munch oltre l’urlo

È l’ora di disegno in un luminoso e immaginario museo. Gli studenti, seduti a gruppetti davanti alle opere d’arte, cercano di riprodurle sui taccuini. Ma uno di loro, complice forse un colpo di sonno, non trova la giusta ispirazione. In suo aiuto interviene il volto ritratto in un quadro cubista che ruba dall’opera vicina di Andy Warhol una bottiglia di Coca Cola e la lancia ad altri protagonisti di quadri celebri «vicini di sala», fino a raggiungere il ragazzo in difficoltà. Oltre ai marinai di Il naufragio di William Turner e alla Ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer, tra i partecipanti di questa staffetta messa in scena qualche anno fa (lo spot della stranota bibita zuccherosa è visibile su YouTube) c’è anche l’uomo deformato dalla disperazione dipinto da Edvard Munch nel 1893 (e successivamente in altre versioni). Niente di strano, perché L’urlo del pittore norvegese che raccontava con il pennello il disagio sociale e la malattia mentale è ormai da tempo un’icona che attraversa le generazioni e che compare persino su portachiavi e t-shirt indossate dai ragazzi. Peccato che, con tutta probabilità, se chiedete a quegli stessi ragazzi chi era Munch e quali altre opere ha dipinto, gran parte farà scena muta.

Nasce così proprio per raccontare il vero volto dell’artista e il suo influsso sull’arte del XX secolo la mostra «Munch. La rivoluzione espressionista», aperta fino al 1º marzo al Centro Candiani di Mestre (VE). «Capire Munch e inserirlo nel percorso dell’arte europea del Novecento, con quello che lui vide e apprese e poi quello che lui influenzò, è un modo per toglierlo dal mito iconico nato e cresciuto intorno alla sua figura, alle sue psicopatologie e alla visione dell’arte come espressione di un grandissimo disagio personale» spiega a margine della mostra la curatrice Elisabetta Barisoni. Al di là della salute mentale dell’artista, che lo costrinse anche al ricovero in una clinica danese nel 1908, obiettivo dell’esposizione veneziana è, dunque, «capirne la genialità e la carica rivoluzionaria oltre l’icona, oltre la narrazione di lui solo come autore dell’Urlo, per evidenziare la sua rilevanza nell’arte del Novecento». A questo scopo convergono pertanto le opere raccolte al Centro Candiani, a partire dalle collezioni civiche della Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia. Non solo stampe e dipinti, ma anche sculture e installazioni firmati da Munch e da molti altri artisti che da lui trassero ispirazione, plasmando una concezione dell’arte sempre più libera dagli schemi accademici e sempre più vera.

Faccia a faccia con la morte

Quando è stata la prima volta in cui avete pensato alla morte? Per Edvard Munch (1863-1944) quel momento arriva molto presto, quando la tubercolosi gli porta via sia la madre che la sorella. Da allora la vita dell’artista girerà sempre intorno ai temi della malattia (lui stesso era di salute cagionevole) e della morte. Sia mentre frequenta la Scuola Reale di disegno di Christiania, sia quando nel 1884 vince una borsa di studio e parte alla volta di Parigi, dando una svolta alla propria carriera. «La mia arte era profondamente radicata nella contemplazione del dolore: la paura e la malattia sono state il timone della mia vita» scriveva Munch. Logico, dunque, che la mostra al Centro Candiani si apra sull’abbraccio tra una giovane donna e uno scheletro (La fanciulla e la morte, 1894), un’acquaforte e puntasecca in cui il contrasto tra i fianchi generosi della ragazza e le ossa fragili della morte genera straniamento e ansia.

La scelta di dedicare la prima sala dell’esposizione all’arte grafica si collega alla fama di incisore che Munch, a partire dal 1894, inizia a guadagnarsi in Europa. Da grande innovatore qual è, sperimenta le possibilità della puntasecca, dell’acquaforte e dell’acquatinta, per dedicarsi poi a tecniche miste, litografie e xilografie. Raffigura maschere, mostri, scheletri, per rendere palpabili la paura e la miseria della condizione umana. Come quando realizza la litografia L’urna del 1896, componendo intorno a un’urna funeraria corpi femminili deformati. O come quando, nel 1895, abbozza con la stessa tecnica a colori una sorta di donna Vampiro dai lunghi capelli rossi china sul collo di un secondo personaggio, per riflettere sul contrasto tra amore e dolore. Ma non servono necessariamente soggetti soprannaturali per spiegare la sofferenza e la paura. A volte il dolore più grande si cela dentro di noi. Munch lo sa bene quando ritrae il proprio volto circondato dal buio (nella litografia Autoritratto del 1895), con l’intento di indagare il rapporto tra l’individualità e il mondo esterno.

Nelle sue opere i volti dei protagonisti (vedere per credere quelli di Il pittore Paul Hermann e il medico Paul Contard dipinti nel 1897) diventano maschere espressive piuttosto che simboli di un’epoca storica che tende a ingabbiare il singolo. In specie, l’artista. Non a caso tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, nell’ambito culturale di matrice tedesca si sviluppano ben tre secessioni (a Monaco nel 1892, a Vienna nel 1897, e a Berlino nel 1898), vere e proprie fratture guidate da giovani artisti decisi a raccontare la realtà senza filtri. «Non dipingerò più interni con uomini che leggono e donne che cuciono. Dipingerò persone vive, che respirano e sentono e soffrono e amano» scrive Munch. Poco importa se nel 1892 la critica tedesca stronca le sue opere esposte al Verein Bildener Kunstler di Berlino. La spontaneità di Munch raccoglie comunque consensi ed estimatori. Come Max Klinger, già autore nel 1883 di un ciclo di acqueforti (Drammi) su temi attuali nella Berlino di fine ’800, quali la violenza domestica, la repressione politica e la miseria.

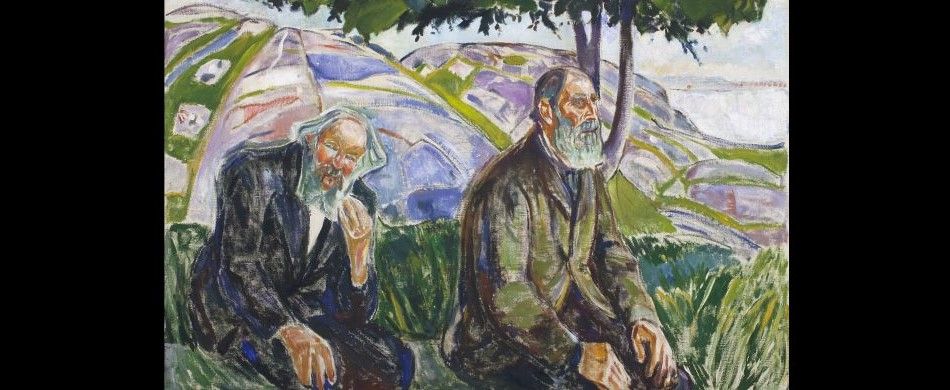

Protagonista di queste secessioni tedesche, del resto, è la gente comune: la Contadina che lavora i campi di Jan Toorop (carboncino e pastelli su carta, 1904), i Due anziani pescatori dipinti olio su tela da Edvard Munch nel 1910 circa, le Lavoratrici di merletti abbozzate con la stessa tecnica da Max Liebermann nel 1894. Ogni tela, ogni foglio di carta trae linfa vitale dalla lezione dei post impressionisti, ma anche dal realismo e dal naturalismo di fine Ottocento. Vincent Van Gogh e Paul Gaugin saranno punti di riferimento preziosi per tutto il percorso artistico di Munch. Come pure i simbolisti Odilon Redon, Paul Serusier e Pierre Bonnard. Un’opera dopo l’altra Munch costruisce così un personale universo narrativo, dominato dall’ineffabile destino della morte che attende ogni essere umano. «Vedo tutti gli uomini dietro le loro maschere. Volti sorridenti, quieti pallidi cadaveri che si affrettano frenetici (lungo) una strada tortuosa il cui termine è la tomba». Da come scrive nel 1930-’35, Munch sembra essere in pieno accordo con un altro grande artista suo quasi coetaneo: anche il simbolista belga James Ensor predilige nelle sue opere maschere, mostri, scheletri e simboli grotteschi che spesso rimandano a una critica socio-politica. È il caso delle incisioni dedicate a I sette peccati capitali, in mostra al Centro Candiani.

Qualche passo più in là, il senso di precarietà e sospensione si respira anche nella litografia Ceneri del 1899, dove Munch accosta sullo sfondo di una foresta nordica una donna che si tiene le mani sulla testa e, in un angolo, un uomo ricurvo su se stesso. La tensione tra desiderio e dolore attraversa quest’opera e genera un’atmosfera di solitudine molto simile a quella ricreata dall’artista qualche anno prima, nel 1895, nella puntasecca acquatinta Notte d’estate. La voce, altro capolavoro in mostra a Mestre.

Il nostro viaggio attraverso la rivoluzione espressionista prosegue con il gruppo Die Brücke di Dresda, nato nel segno di Edvard Munch. Incontriamo le xilografie scabre e sintetiche di Erich Heckel, la serie di volti (Gesichter) realizzati a puntasecca su carta da Max Beckmann, reduce dal ruolo di ufficiale medico nella Prima Guerra Mondiale. Poi è la volta di Otto Dix e del suo ciclo di incisioni dedicate a La Guerra (1924) e alle conseguenze belliche più crude. L’ultima parte della mostra si apre con la Maternità di Ennio Finzi: un’olio su tela del 1953, incentrato sul volto stravolto di una madre e sul suo grido di dolore. Come per L’urlo di Munch, anche qui il dramma deforma le figure, rendendole quasi maschere. Utilizza uno stratagemma analogo anche Zoran Mušič sui tre volti di Non siamo gli ultimi (1974). Per realizzare questo quadro, l’artista si ispira alla personale esperienza vissuta trent’anni prima nel campo di concentramento di Dachau: un ricordo che segnerà tutta la sua carriera artistica.

Mentre superiamo una stampa fotografica che ritrae Marina Abramović intenta a pulire il sangue dalle migliaia di ossa che la circondano (Balkan Baroque, 1997, installazione che denuncia gli orrori dei conflitti avvenuti nei Balcani durante le guerre jugoslave degli anni Novanta), un ultimo urlo si leva silenzioso in fondo alla sala. È quello di Shirin Neshat, fotografa iraniana in esilio negli USA dal 1979, che nello scatto Rabbia del 1998 (stampa alla gelatina d’argento, calligrafia, inchiostro) ricopre un volto femminile con i versi de Il libro dei re di Firdusi, poema epico della cultura persiana, nonché simbolo di identità e resistenza contro una realtà che vuole ancora la donna priva di diritti civili. E allora poco importa se l’artista rappresenta nella sua opera un urlo di dolore, di sdegno o di resilienza. Ogni opera, in fondo, è parte integrante di chi la produce. Un pezzo di sé fuori da sé. Perché come diceva Edvard Munch, «Tutta l’arte, come la musica, dev’essere creata con il proprio sangue. L’arte è il proprio sangue».

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!