A tutto naso

Se siete entrati almeno una volta in un palazzo storico, lo sapete già: spesso l’invecchiamento dei materiali, come legni o tessuti, e la polvere accumulata, cui si aggiunge magari la scarsa ventilazione degli ambienti, creano un odore tipico, che sa «di antico». Per questo varcare l’ingresso del piano nobile di Palazzo Mocenigo a Venezia ed essere invece accolti da note fougère, di vaniglia e ambra stupisce e fa un certo effetto… No, nell’edificio di origine cinquecentesca lungo la salizada di San Stae non ha aperto alcuna profumeria. Se nell’aria campeggiano fragranze aromatiche il merito è della mostra «Viaggio nella storia del profumo. Collezione Storp», allestita fino al 30 novembre accanto alle sale che ospitano l’esposizione permanente dedicata al profumo (Palazzo Mocenigo è sede del Centro Studi di storia del Tessuto, del Costume e del Profumo).

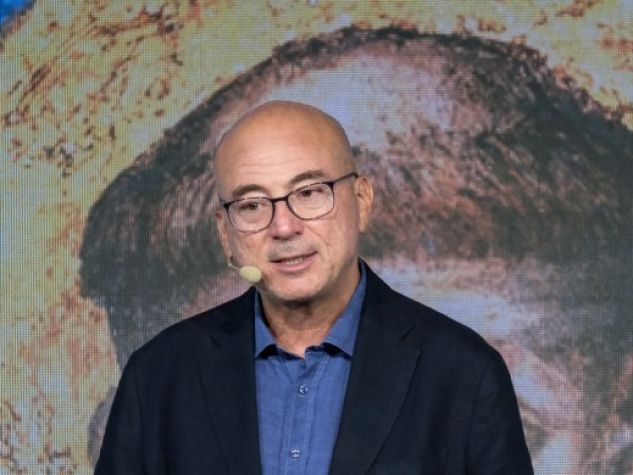

Una distesa di campane in vetro ricopre i tavoli espositivi lungo tutto il Portego (salone centrale al primo piano dell’edificio). Sotto ogni campana è custodito un contenitore che, in un passato più o meno lontano, ha ospitato una fragranza. Un oggetto, dunque, esclusivo che ha percorso i secoli e le mode. Sì, perché l’arte della profumazione ha radici lontane… Ne sanno qualcosa i curatori di questa mostra Chiara Squarcina, Marco Vidal, Monica Biaggio, Barbara Savy, Massimo Vidale e Luigi Zanini, che sono riusciti a riprodurre in un solo salone un viaggio nel tempo attraverso seimila anni di storia, oltre cinquecento flaconi e sette fragranze storiche, ricostruite ad hoc dalla casa essenziera Givaudan. Realizzata con la Fondazione Musei Civici di Venezia, prodotta da Mavive Parfums e Zignago Vetro, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova, l’esposizione attinge l’intera raccolta di opere dalla Collezione Storp, nata nel 1911 con l’azienda Drom di Bruno e Dora Storp. «La cosa affascinante di questi tesori racchiusi nei flaconi di profumo è che ancora oggi raccontano la stessa storia che il loro contenuto raccontava un tempo – ha commentato Ferdinand Storp, attuale proprietario dell’omonima Collezione –. La fragranza potrebbe essere evaporata centinaia di anni fa sulla pelle vellutata di una donna bellissima, ma osservando il flacone possiamo ancora immaginarne la storia. Un parallelismo perfetto con Venezia, dove ogni edificio, ogni angolo e ogni pietra custodisce una storia e un passato da narrare».

Mirra, lentisco, terebinto… e poi radici, legno, vino, uvetta e miele. C’è tutto questo e molto altro nell’essenza del Kiphy, un profumo solido, che veniva bruciato nell’antico Egitto per onorare gli dei. Se molti secoli dopo possiamo ancora annusare questa insolita fragranza il merito è di Givaudan che – in vista di questa mostra veneziana – ha seguito le ricette scritte sui muri dei templi di Edfu e Philae (II sec a.C.) e ha creato una versione contemporanea del profumo egiziano. A Palazzo Mocenigo c’è quasi la fila per annusarlo direttamente dall’ampolla di vetro. Tutt’intorno vasi piriformi e globulari, alabastron (contenitori per unguenti), flaconi e bottiglie miniaturistiche in terracotta, marmo e travertino ci raccontano la grande importanza che l’Antico Egitto attribuiva alla ricerca e alla produzione di profumi e unguenti, nonché di eleganti contenitori. Non è un caso, infatti, che ben 30mila vasi di pietra siano stati rinvenuti nelle gallerie sotterranee del complesso del faraone Zoser (XXVII secolo a.C.) sotto alla piramide di Saqqara, nei pressi del Cairo.

Tra un flacone a forma di porcospino (terracotta nera, Egitto, I millennio a.C.) e una bottiglia con le fattezze del dio Bes (terracotta grigio scuro, I millennio a.C.), incontriamo bottiglie a corpo globulare e amphoriskos (contenitori di unguenti a forma di anfora) in vetro provenienti dal vicino Oriente, forse dalla Siria e dall’area del commercio fenicio-punico (VI a.C.-IV sec. d.C.). Con lo sviluppo delle città-stato e dei grandi imperi (I millennio a.C. - I millennio d.C.), il vetro pervade gradualmente il mondo dei flaconi per cosmetici e profumi. In mostra a Palazzo Mocenigo lo troviamo impiegato per la realizzazione di un doppio flacone verde, con manici serpeggianti applicati ai lati (Siria, IV secolo d.C.), per vari unguentari di età imperiale (II-III secolo d.C.) e per un flacone cuoriforme a bande policrome ondulate (Siria o Egitto, XII-XIII secolo d.C.).

Dalla pietra al vetro, qualche passo più in là incontriamo l’argilla, utilizzata nell’Antica Grecia per la produzione dei lekythos (contenitori per oli profumati), degli amphoriskos e delle pissidi (scatolette cilindriche per sostanze cremose). Emanazione divina, olio per atleti, unguento funerario… nell’Atene del VI secolo a.C. il profumo riveste un ruolo complesso e prezioso. Prezioso come gli oggetti destinati a contenerlo… Superiamo aryballos ad anello piriformi e globulari, kothiliskos a forma di coppa con decorazioni lineari in vernice bruna, e ci dirigiamo ad annusare la seconda fragranza in mostra, la stessa descritta da Plinio nella sua Storia Naturale: un composto di mirto, calamo, cipresso, lentisco… una delle profumazioni, a detta dello scrittore, più antiche e apprezzate del suo tempo, dopo quella della rosa. Nell’Impero romano del I secolo d.C., in effetti, oli, unguenti e profumi abbondano con diversi utilizzi (per il corpo, gli ambienti, i riti funebri…). E di conseguenza anche i vasa unguentaria per essenze, realizzati in bronzo, stagno, legno, piombo, vetro soffiato e argilla. A Palazzo Mocenigo ne sono esposte diverse tipologie: con o senza manici, a forma di fiala, di dattero, decorati a coste o lisci e schiacciati.

Dall’epoca imperiale passiamo alle corti europee di epoca rinascimentale. Qui il profumo, giunto dall’Oriente e diffusosi nel Medioevo, è utilizzato sotto forma solida, oleosa e di acque odorifere da spargere su corpo, abiti e accessori (pensiamo ai guanti in pelle conzati, lasciati in ammollo in sostanze profumate). Un dettaglio, insomma, prezioso, da portare sempre con sé. Ne sanno qualcosa orafi e argentieri dell’epoca, impegnati a produrre i cosiddetti pomander: contenitori per essenze da indossare, ad esempio appesi alla cintura o al collo. In mostra ne ammiriamo di diversi tipi: a punta, a spicchi, a cuore, a forma di teschio (rimando al tema del memento mori). Al loro fianco, l’acqua odorifera descritta da Giovanventura Rosetti nei suoi Notandissimi secreti dell’arte profumatoria (1555) emana sentori di chiodi di garofano, noce moscata, muschio e acqua di rose: un profumo floreale e speziato proprio come voleva la moda del tempo.

Il tavolo successivo ci porta alla Francia del XVIII secolo, dove imperversava l’Eau superbe, un profumo dal cuore floreale di neroli, con note di spezie (macis, noce moscata), cedro e arancia, la cui ricetta è descritta nel Trattato sugli odori di Dejean (1764). A contenere questo tipo di profumi floreali è soprattutto la porcellana (materiale che nel Settecento crea una vera rivoluzione nel mondo dei flaconi, a partire dalla prima manifattura creata a Meissen, in Sassonia, nel 1710). Ed eccoli, dunque, i contenitori: fiaschette tascabili o da borsa con tanto di tappi assicurati da catenine. Boccette da tavolo con le fattezze di signori e dame dell’epoca. Flaconi con decorazioni floreali, scatole a forma di uovo… Vengono dall’Austria, dalla Germania, dalla Francia, dall’Inghilterra e anche dall’Italia. E riflettono il gusto rocaille (caratterizzato da decorazioni con elementi naturali) e i motivi delle galanterie dell’epoca, come pure gli smalti applicati a fuoco su oro, argento e rame.

Proseguiamo il nostro viaggio olfattivo tra besamim (portaspezie impiegati nel culto ebraico per il servizio dell’Havdalah) a forma di torre o di pesce, vinaigrette (scatolette per spugne intrise di essenze aromatiche) in argento e flaconi gioiello pendenti. Chissà che fragranza avrà scelto di portare con sé la proprietaria di una delle chatelaine esposte in mostra (porta profumo a corpo sferico e motivi floreali, con tanto di catenelle e tappo trilobato inciso a fiori). Forse l’Acqua di Colonia che si può annusare alla sua sinistra? Creata nella città tedesca alla fine del XVII secolo dall’italiano Giovanni Paolo Feminis e poi commercializzata nel XIX secolo a Parigi da Jean Marie Farina, questa profumazione a base di agrumi e note aromatiche è divenuta ormai un’icona. Come del resto l’Acqua di lavanda ideata dal profumiere londinese Charles Lillie nella prima metà del XVIII secolo (la ricetta si trova in The British Perfumer del 1822). Oltre alle spille e ai bracciali porta profumo, i contenitori a forma di papavero e rosa e il flacone da borsetta che riprende la testa di un’anatra, nell’Ottocento ritroviamo ancora la porcellana, abbinata spesso a forme a fiaschetta e decori rococò. Per non parlare dell’argento dorato e smaltato, delle pietre dure come il lapislazzulo e l’ambra, e del vetro veneziano, che inizia a subire l’avvento del cristallo di Boemia. Racconta anche questa concorrenza la mostra a Palazzo Mocenigo sfoderando una sorprendente parata di flaconi da tavolo e toletta, tascabili, a forma di anello… in cristallo, vetro molato, smerigliato e millefiori.

Tra alta moda, profumo e cosmetica

Giriamo l’angolo del tavolo e siamo già al XX secolo, ancora un po’ in bilico tra classicismo e rococò, ma anche già proiettati verso l’Art Nouveau e verso una nuova visione dell’arte olfattiva. «Sin dai primi del Novecento – spiega Massimo Vidal nel catalogo della mostra – inizia a farsi strada una nuova consapevolezza per la quale il profumo non viene più inteso come prodotto destinato esclusivamente a una classe elitaria, ma il suo uso viene ampliato offrendo formulazioni sempre più originali e innovative sviluppate e offerte da case essenziere soprattutto francesi, ma non solo, che raggiungono una diffusione mondiale». È in questo ambiente che si muove il parigino Paul Poiret (1879-1944): stilista e profumiere a cui si deve lo sposalizio tra alta moda, profumo e cosmetica. Dotati di specchio e portacipria, ma anche dell’iconico vaporisateur (derivato dall’invenzione del dott. Sales-Giron nel 1878), i flaconi di inizio Novecento sono veri gioielli in vetro, pietre, smalti e metallo, ispirati alle forme Liberty. Man mano che gli anni passano, però, le silhouette sinuose si fanno più geometriche e d’avanguardia. Da collezionare, certo, ma anche da donare e mostrare. Come i profumi prodotti tra il 1925 e il 1956 da maison celebri come René Lalique o Lucien Gaillard: pezzi di design capaci di stupire e far sognare. Pensiamo al flacone di Jean Patou Normandie, ispirato all’omonima nave e presentato all’Esposizione universale del 1935, o al profumo di Linetti Notte di Venezia (1950 circa), inglobato letteralmente in una gondola.

Con gli occhi ancora immersi in tante forme insolite, veniamo d’un tratto inebriati da note fresche e legnose di pino, lavanda, limone e muschio di quercia: il profumo che ci avvolge è il Pino Silvestre creato da Lino Vidal nel 1955 e ora a disposizione dei visitatori di Palazzo Mocenigo a 70 anni dalla sua nascita. Alziamo lo sguardo ed ecco l’ormai storica confezione a forma di pigna verde in vetro e plastica che contraddistingue l’essenza. Ci avviamo verso la conclusione del nostro viaggio, incontrando oggetti e forme familiari: la piramide rovesciata di Trésor (Lancome, 1990), le pantere accovacciate ai lati di una boccetta rotonda che contiene il profumo di Cartier Panthère (1986), il ventaglio di Diva by Ungaro (1983), il torso maschile ispirato all’estetica marinaresca di Le Male firmato Jean Paul Gaultier… Ogni flacone rappresenta un simbolo e custodisce un ricordo, una storia, un’identità. Un pezzo di passato di cui ognuno può sentirsi parte. Non c’è da stupirsi, dunque, se Marco Vidal definisce l’esposizione a Palazzo Mocenigo «una mostra interattiva». «Il mio sogno – spiega l’amministratore delegato di Mavive S.p.A. – era creare una timeline espositiva che percorresse oltre seimila anni di storia del profumo per dimostrare che la cosmetica è sempre stata al centro della vita dell’uomo e della donna» e per «affermare che la profumeria è un fatto culturale ed antropologico, oltre che un settore sempre più rilevante per l’economia dell’Italia e dell’Europa». In qualità di visitatori, possiamo confermare che il sogno, una volta tanto, si è realizzato.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!