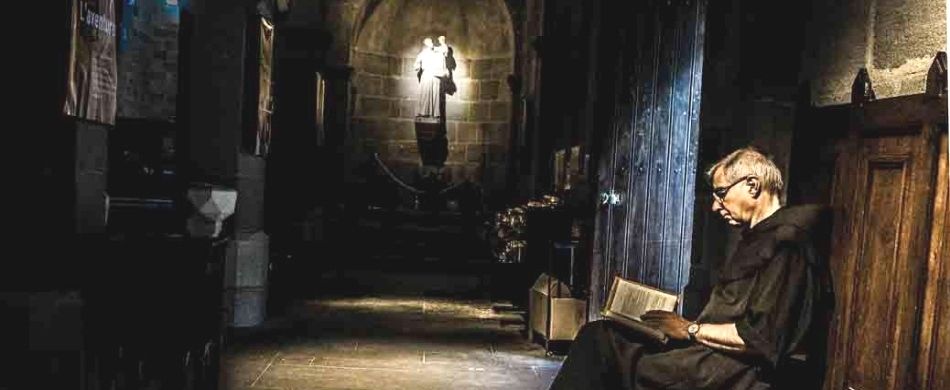

In Francia, sulle orme di Antonio

Ancora oggi, a molti pellegrini e turisti che raggiungono Padova e la sua Basilica va specificato come sant’Antonio sia «di» Padova, ma «da» Lisbona, città che gli diede i natali nel 1195. Qualcuno più «ferrato» – ma pure tanti padovani non sono così avveduti – ha sentito parlare anche del suo tentativo missionario in Marocco, preludio all’arrivo tempestoso in Italia… Ma la Francia? Ecco, che frate Antonio, nella sua breve vita (morì a 36 anni), abbia passato almeno tre anni in Francia, questo davvero sfugge. In parte è «colpa» anche delle fonti storiche. Se ne lamentava già fra Virgilio Gamboso nella sua fondamentale Cronotassi antoniana del 1981, poiché «la trama cronologica interrotta» dell’Assidua, la prima biografia del Santo composta a un anno dalla sua morte, impone di «camminare a tentoni una strada di circa sette anni, [...] cercando di ricostruire l’itinerario cronologico che separa la sosta romagnola dall’arrivo a Padova». Per aiutarci nella ricerca di alcuni punti fermi, abbiamo interpellato Maria Teresa Dolso, docente di Storia medievale all’Università degli studi di Padova e profonda conoscitrice del francescanesimo delle origini.

Msa. Professoressa Dolso, dove avremmo incontrato frate Antonio 800 anni fa?

Dolso. Avremmo dovuto recarci nel Sud e nel Centro della Francia, perché dopo la prima predicazione in Romagna, e a Rimini in particolare, la sua attività di apostolato lo porta a valicare le Alpi. Possiamo collocarlo in terra francese all’incirca tra il 1224 e il 1227. Del resto, non dobbiamo stupirci della grande mobilità dell’uomo medievale. Potremmo avere un’idea molto «bloccata» di quel mondo, ma non era così: i predicatori erano grandi viaggiatori, si spostavano in continuazione.

Qual è il profilo di frate Antonio in Francia? Con quale incarico vi si reca?

Antonio è un frate che gode già di una certa notorietà, tra i francescani e non solo. Molti dettagli sugli anni francesi li ricaviamo dalla biografia Rigaldina, dal nome del suo autore Jean Rigauld, frate minore diventato vescovo, che la compone tra fine Duecento e gli inizi del secolo successivo. La Rigaldina ci presenta Antonio custode, vale a dire superiore, dei frati di Limoges; predicatore; protagonista di diversi episodi miracolosi.

Quali caratteristiche hanno questi miracoli?

La principale è che la totalità dei miracoli «francesi» sono compiuti da Antonio in vita. Già una precedente agiografia, la Benignitas, risalente al 1280 circa, ci aveva tramandato due miracoli. L’autore della Rigaldina arricchisce l’elenco affermando di essere venuto a conoscenza di altri episodi «grazie alla testimonianza sicura di comprovata virtù», e di volerli raccontare perché «non andassero perduti e a poco a poco si cancellassero dalla memoria dei frati».

Quali sceglierebbe come più significativi?

I due presentati dalla Benignitas. Intanto, il celebre episodio del mulo affamato che si inginocchia di fronte all’ostia consacrata. Il prodigio avviene a Tolosa e conduce all’immediata conversione dell’eretico che aveva sfidato sant’Antonio. Il secondo, a Montpellier, riguarda un miracolo di bilocazione di Antonio, mentre era impegnato a predicare e, al contempo, a cantare l’Alleluia nella Messa conventuale. Altri miracoli mostrano un carattere «feriale»: la cessazione della pioggia, la liberazione da una tentazione, un calice rotto e ricomposto…

Ha citato il suo rapporto con gli eretici. Come inquadrarlo?

Dopo la «scoperta» della sua sapienza a Forlì, la prima predicazione di Antonio è rivolta agli eretici di Rimini. Ma anche l’episodio della predica ai pesci ci mostra che con gli eretici Antonio si confronta solo e sempre in chiave dialettica: non c’è mai condanna, non c’è mai coercizione, c’è l’esemplarità! È pur vero che la Benignitas lo definisce «instancabile martello degli eretici», sulla scorta delle lettere papali di annuncio di canonizzazione e poi di canonizzazione, e pur tuttavia anche nei Sermoni di sant’Antonio il tema è del tutto secondario. Risulta più, quella di Antonio, una preoccupazione legata al tentativo di sottrarre i fedeli all’eresia riportandoli verso la fedeltà alla Chiesa attraverso la parola e l’esempio.

Significativa appare la partecipazione del francescano al sinodo di Bourges nel novembre 1225. Quali informazioni possiamo ricavarne?

Trovare Antonio presente in un importante sinodo, durante il quale leva la voce nei confronti di un arcivescovo non esemplare provocandone la conversione, conferma la considerazione che Antonio ha acquisito anche fuori dall’Italia e fuori dal suo ordine religioso.

Se cerchiamo sant’Antonio tra gli affreschi della Basilica superiore di Assisi, l’episodio raffigurato ci porta nuovamente in Francia…

Sì, ad Arles. Mentre Antonio predicava ai frati «de tytulo crucis», san Francesco, allora ancora in vita, appare «proteso con le braccia come sul patibolo della croce». È un fatto molto importante, per altro raccontato anche nella cosiddetta Vita brevior recentemente ritrovata, composta da Tommaso da Celano tra il 1232 e il 1239, nel quale l’agiografo afferma di essere venuto a conoscenza del fatto da Antonio stesso («... riferirò un fatto che ho conosciuto, in quanto riferito dal beato Antonio confessore di Cristo»). Arles diventa una pietra miliare per definire il rapporto tra i due santi alla luce dello sviluppo dell’ordine. Non solo l’episodio traccia un forte legame tra i due, ma l’apparizione di Francesco acquista la valenza di un’approvazione della predicazione di Antonio e del suo operato!

Nel 1227 frate Antonio lascia la Francia perché nominato ministro provinciale di Lombardia, ovvero del Nord Italia. Che cosa si può dire del suo provincialato?

Molto poco. Non abbiamo notizie specifiche relative a quel ruolo, ma sappiamo che tra il 1227 e il 1230 si collocano importanti campagne di predicazione di Antonio e la composizione dei Sermoni domenicali. Sicuramente la sua fama aumenta, come dimostra la partecipazione alla delegazione di frati che nel 1230 si reca a Roma per chiedere a papa Gregorio IX di dirimere i dubbi sulla Regola e il Testamento di Francesco. Nel darci notizia di quando Antonio fu sciolto dall’incarico di ministro, la Benignitas aggiunge significativamente che «nell’ufficio di superiore godette di un credito eccezionale».

Che rilievo ha il passaggio di Antonio a Vercelli?

Mostra che Antonio frequentava uomini di alta cultura, come l’abate Tommaso Gallo che, nelle sue memorie, testimonia di essere stato insegnante del francescano, per altro impegnato in città anche come «specialis predicator», predicatore eccezionale, straordinario: una predicazione, la sua, evidentemente fuori dal comune. Inoltre, la notizia della presenza di Antonio a Vercelli conferma la propensione a frequentare ambienti universitari, come a Bologna e a Padova, anche in vista del reclutamento di studenti e maestri tra i francescani. A Vercelli, infatti, si era formato uno studium per la migrazione di studenti proprio da Padova. La Benignitas ci offre la preziosa notizia dell’insegnamento di teologia di Antonio a Bologna, «giacché colà funzionava lo Studio di più alto livello in tutti i saperi liberali dei nostri contemporanei al di qua delle Alpi, e per questo motivo sembrò bene ai frati, cioè a quelli di maggior spicco, di destinare Antonio ad insegnare colà».

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!