Paesaggi dell’anima

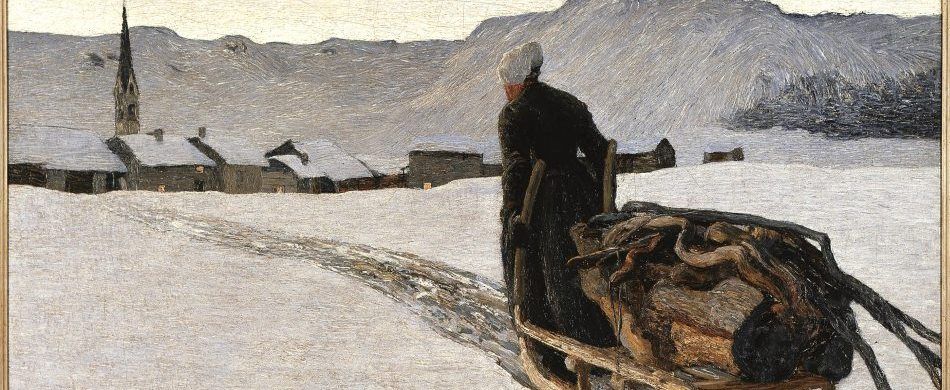

Un’altra giornata di lavoro volge al termine a Savognino, frazione del Canton Grigioni, in Svizzera. Immersa in un silenzio quasi surreale, una donna trascina la sua slitta carica di legna attraverso una coltre di neve. Deve raggiungere una delle casette in lontananza. E, per farlo, si lascia guidare dalla luce calda che filtra dalle finestrelle. Quasi un invito a stringere i denti e a sopportare gli ultimi passi nel gelo. Perché la primavera è dietro l’angolo e, dopo l’inverno, sboccia sempre la vita. Una scena (Ritorno dal bosco, 1890) di ordinaria amministrazione per chi viveva ad alta quota sul finire dell’Ottocento. Quando ci si sfamava con poco e, per scaldarsi, si usavano i rami raccolti nel bosco. Un’esistenza connessa alla natura, madre e matrigna al contempo; ma anche una realtà essenziale fatta di cose semplici, di paesaggi da cartolina e di relazioni autentiche.

Se oggi, a distanza di oltre un secolo e in piena era digitale, possiamo ancora assaporare questa dimensione, buona parte del merito va a un artista nato ad Arco (TN) nel 1858: Giovanni Segantini, non a caso ancora oggi ricordato dai più come il «pittore della montagna», il quale, a partire dalla seconda versione della sua opera Ave Maria a trasbordo (1886), mise a punto una tecnica composta da pennellate per filamenti, colori netti e tratti circolari in grado di «far vibrare la luce» sulla tela.

Proprio al padre del divisionismo il suo paese natale in Trentino dedica, fino al 22 ottobre, la mostra «Orizzonti di luce. Segantini e il paesaggio divisionista: natura, memoria e simbolo» a cura di Alessandro Botta e Niccolò D’Agati. A ospitare l’esposizione, che conta opere provenienti, tra gli altri, dal Segantini Museum di St. Moritz e dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano, è la Galleria Civica G. Segantini di Arco. Suddiviso in tre sezioni (natura, memoria e simbolo), questo percorso affianca ai capolavori del maestro le opere di pittori suoi contemporanei o quasi (da Giuseppe Pellizza da Volpedo e Angelo Morbelli a Emilio Longoni e Luigi Conconi), che hanno un «debito artistico» nei suoi confronti. D’altra parte, sulla grande innovazione apportata dal maestro, così come sulle sue capacità, non ci sono mai stati dubbi. Neppure da parte del diretto interessato… «Io credo ormai di aver studiato tutte le cose della terra e di averne compreso il valore estetico spirituale – scriveva Giovanni nel 1898, in una lettera a Vittore Grubicy de Dragon – e credo di poter comporre il mio pensiero verso la bellezza suprema, creando liberamente quello che lo spirito mi detta».

Artisti si nasce

Il boscaiolo taglia la legna. La capra bruca l’erba. Il pastore veglia sul gregge. E il fedele? Prega! Pensandoci bene: che cosa c’è di più naturale di una contadina credente che, dopo ore di lavoro nei campi, si abbandona alla preghiera? Se lo deve essere chiesto anche Giovanni Segantini quando, nel 1890, disegna su carta, con matite dure e colorate, l’Ave Maria sui monti. Ispirandosi a L’Angelus (1858-’59) di Jean Francois Millet, il maestro staglia sullo sfondo di un tramonto la sagoma di una donna a capo chino e mani giunte. Tutt’intorno, in un sapiente gioco di chiaroscuri, tratteggia linee orizzontali e semicircolari per distinguere cielo, terra e montagne. Da ambiente naturale il paesaggio diventa, così, un luogo simbolico dove, sotto il colore e la grafite, scorrono emozioni.

A veicolarle, però, non bastano un pennello o una matita. Il ruolo dell’artista rappresenta, in questo senso, la chiave del processo creativo. «Artista si nasce e non si diventa – scrive Giovanni Segantini in Pensieri d’artisti –: il fenomeno d’arte si rivela in noi e si sviluppa se noi lo possediamo, esso non si inocula». In altre parole, ci vuole il physique du rôle o, meglio, l’esprit du rôle… «La natura in se stessa non è dura né materiale, o almeno, se lo è, lo è solo per coloro che sono tali – scrive ancora il maestro in Sentimento e natura –; ma per chi ha l’anima d’artista e la suscettibilità di comprendere il senso, è l’origine e la sintesi dell’ideale; e varia a seconda dei temperamenti di chi la guarda… Non è certamente colla sola bellezza estratta dalla natura che si può creare un’opera d’arte, essa non è possibile se non per un impulso dello spirito. Non è arte quella verità che sta e resta al di fuori di noi». Nonostante gli alti e bassi della vita, Segantini non abbandonerà mai questa convinzione, tanto meno la certezza di far parte delle «anime elette» (artisti) chiamate a elaborare la materia col pensiero e a trasformarla in forma d’arte durevole.

Dopo un’infanzia segnata da lutti e povertà, rimbalzato da Arco a Milano, passando per il riformatorio e il laboratorio di fotografia del fratellastro a Borgo Valsugana, dove lavorava come garzone, Giovanni non rinuncia a investire nella formazione (segue dei corsi serali all’Accademia di Brera, e un corso di pittura tenuto da Guido Carmignani). Sarà proprio l’ambiente accademico – nella persona del talent scout, critico e gallerista Vittore Grubicy de Dragon – a offrirgli un trampolino di lancio. Realizzato nel 1879 come saggio del corso di pittura, l’olio su tela Il coro di sant’Antonio segna una svolta nella carriera dell’artista. Seguono paesaggi urbani tra Milano e la Brianza (dove nel frattempo si trasferisce con la compagna Bice Bugatti), nature morte e ritratti (in mostra: Autoritratto all’età di 20 anni, 1879-’80, Natura morta con lepre e frutta, Natura morta con cacciagione e frutta, Natura morta con pesci e verdura, 1879-’90). Man mano che si diffondono, le opere di Segantini conquistano fama. Sbarcano all’Italian Exhibition di Londra (1888), ottengono una sala personale all’Esposizione Universale di Parigi (1889), vincono medaglie d’oro e sollevano l’interesse di enti come lo Stato italiano che, nel 1888, acquista Alla stanga.

Anche quando il pittore si trasferisce a Savognino, in Svizzera, con la famiglia, il successo non lo abbandona. Anzi. La montagna, per lui, è fonte di grande ispirazione e rappresenta una metafora di vita essenziale. D’ora in avanti sulle tele di Segantini sfilano mucche e pecore, prati e rocce. La ripetitività scandisce le azioni quotidiane di animali, contadini e pastori legati a doppio filo alla natura. «Un’opera d’arte dovrebbe essere l’incarnazione dell’io con la natura» scrive infatti Segantini nel 1891 su Cronaca d’arte.

Da qui si fa strada nell’artista un approccio sempre più spontaneo con la tela. «Io dipingo semplicemente e naturalmente – scrive nel 1896, a Carlo Orsi –. Se il quadro che intendo fare mi fu suggerito dalla Natura, mi faccio un disegno prima, che corrisponde a quell’impressione di sentimento che mi colpì in quel dato momento, e sulla preparata tela traccio queste linee; se l’idea è nata in me, cerco nella Natura quelle linee corrispondenti all’idea. Stabilite sulla tela le linee […], procedo alla colorazione […] più vicina alla verità che m’è possibile; e ciò faccio con sottili pennelli piuttosto lunghi, e incomincio a tempestare la mia tela di pennellate sottili, secche e grasse, lasciandovi sempre fra una pennellata e l’altra uno spazio […] che riempisco coi colori complementari, possibilmente quando il colore fondamentale è ancora fresco, acciocché il dipinto resti più fuso. Il mescolare i colori sulla tavolozza, è una strada che conduce verso il nero; più puri saranno i colori che getteremo sulla tela, meglio condurremo il nostro dipinto verso la luce, l’aria e la verità». È in questo periodo ispirato che vengono alla luce capolavori come Le due madri (1891-’92), Vacca bianca all’abbeveratoio (1890) e Vacca bruna all’abbeveratoio (1892).

I temi bucolici segnano anche le opere successive al 1894, anno in cui la famiglia Segantini lascia Savognino (per debiti non saldati) e si trasferisce a Maloja, in Engadina. «Qui si vive a 1890 metri sopra il mare, e a 15 e sino a 30 gradi a freddo – scrive il pittore all’amico Pellizza da Volpedo –, in una casetta tutta di legno, molto comoda e molto bene riscaldata, con mia moglie e i tre figli. […] Il luogo [...] è abitato da sole quattro famiglie, compresa la nostra. Da queste parti non passa ancora il fischio livellatore della macchina, né mai si ode tocco di campana; silenzio sempre, solo interrotto dai fischi dei venti e dall’abbaiare dei cani».

Per cinque anni Segantini prosegue in isolamento la sua ricerca artistica tra luce e natura, creando opere come L’angelo della vita (1896) e L’amore alla fonte della vita (in mostra ad Arco una versione a ventaglio del 1899). Nel 1899 sale in una baita sullo Schafberg, sopra Pontresina, per ultimare La Natura, terza e ultima tela del Trittico della Natura (o dell’Engadina) rimasto incompiuto (le altre due tele sono La Morte e La Vita). È proprio lassù tra le vette, a quasi tremila metri, che se ne andrà a soli 41 anni, per un attacco di peritonite, «l’anima dolce e rude / di colui che cercava una patria nelle altezze più nude / sempre più solitaria» (Giuseppe D’Annunzio, Per la morte di Giovanni Segantini). Un immenso artista che, attraverso le sue creazioni, cercò la strada per l’immortalità… «L’arte non muore; il sentimento dell’arte è in noi e fa parte della natura: esso è collegato colle nostre passioni; quindi, checché ne dicano i nihilisti ed i materialisti, già scoraggiati, gli spostati, i vinti, il sentimento dell’arte è indistruttibile» (Giovanni Segantini, Così penso e sento la pittura, 1891, in Cronaca d’arte).

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!