La scomparsa degli adulti

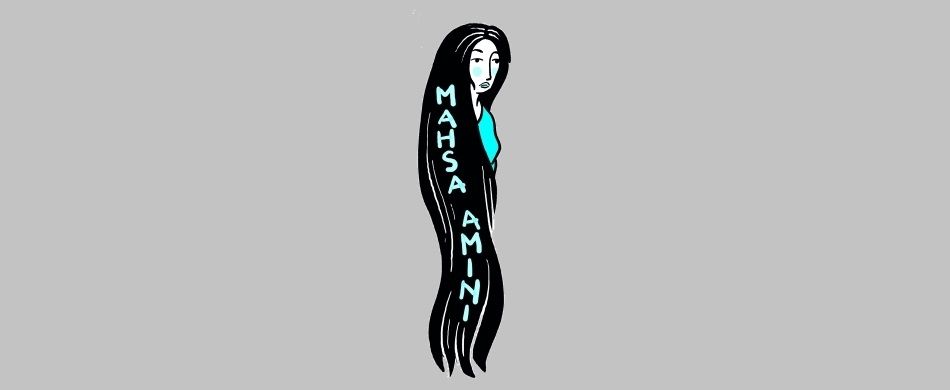

Il nostro tempo sta conoscendo un nuovo protagonismo dei giovani, che stanno facendo in molti Paesi cose straordinarie. Sono giovani e adolescenti insieme, e la presenza dei teenagers è una grande novità rispetto all’analogo Sessantotto. Dai «Fridays for future» alle giovani iraniane e afgane, a «Economy of Francesco», fino ai giovani di «Ultima generazione», che imbrattano con vernice lavabile quadri e palazzi per ricordare che i potenti hanno imbrattato, con vernice indelebile, il pianeta e il loro futuro. Giovani meravigliosi, che ci stanno salvando, eppure non vogliamo prenderli abbastanza sul serio. Perché la nostra cultura capitalistica ama la giovinezza, ma ama poco i giovani. Così, mentre apprezza sempre più i valori associati alla giovinezza – bellezza, salute, energia… – capisce sempre meno e disprezza i valori, che pur sono fondamentali, della vecchiaia, che cerca in tutti i modi di allontanare dal suo orizzonte, che così si abbuia e si intristisce. Perché una civiltà che non valorizza gli anziani e non sa invecchiare è stolta come lo è quella che non capisce e valorizza i veri giovani: la nostra generazione è la prima che sta sommando tra di loro queste due stoltezze.

Che la nostra cultura non ami i giovani lo si vede da come li tratta nella scuola, nell’università, nel mondo del lavoro, nelle istituzioni, nei partiti politici, dove i giovani sono sempre più assenti e tenuti ben distanti. Sono troppi oggi i giovani che rischiano di passare, quasi senza accorgersene, dalla giovinezza alla vecchiaia, senza vivere mai l’età adulta – si è trattati da giovani fino ai 40 anni inoltrati, e già per troppe cose si diventa vecchi dopo i 50 –. I miei genitori non hanno vissuto il Sessantotto, sebbene fossero anagraficamente giovani, per la semplice ragione che nella campagna marchigiana dove sono cresciuti la gioventù non era stata ancora «inventata». Certo, esisteva l’età biologica corrispondente: i «giovani» si innamoravano e sognavano, come oggi e come, spero, domani. Ma non esisteva quella specie di categoria o gruppo sociale che oggi chiamiamo gioventù. Questa l’hanno «inventata» il rock, i Beatles e poi il Sessantotto. Prima, con il matrimonio o con il militare si passava direttamente dall’adolescenza alla vita adulta, con le sue responsabilità.

Quella della gioventù è stata una delle più grandi invenzioni sociali della storia, che ha cambiato società, politica, economia, modo di divertirsi, vestirsi, sperare, lavorare, vivere e morire. Ma oggi è più che mai urgente re-inventare la vita adulta, schiacciata da una gioventù e una vecchiaia artificialmente sempre più lunghe. Finché non si lavora davvero e seriamente non si è pienamente adulti, perché non inizia effettivamente l’età della responsabilità. E un lavoro che arriva troppo tardi, e che – se e quando arriva – è troppo spesso insicuro, frammentario, precario e fragile, non fa altro che alimentare e prolungare una giovinezza oltre i suoi orizzonti biologici, snaturandola. La giovinezza è stupenda perché finisce, e quando non finisce è una tragedia antropologica e sociale. Tutto ciò fa perdere al mondo dell’economia, alla società e alle istituzioni l’energia vitale e morale fondamentale che proviene dai giovani, e rende per questi accidentato e troppo rischioso quel processo e passaggio fondamentale che dovrebbe portarli, presto, al lavoro vero. Non è semplice uscire da questa specie di «trappola di povertà» epocale e collettiva nella quale siamo, più o meno consapevolmente, caduti, soprattutto in Occidente. Ma dobbiamo iniziare a vederla, a chiamarla per nome.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!