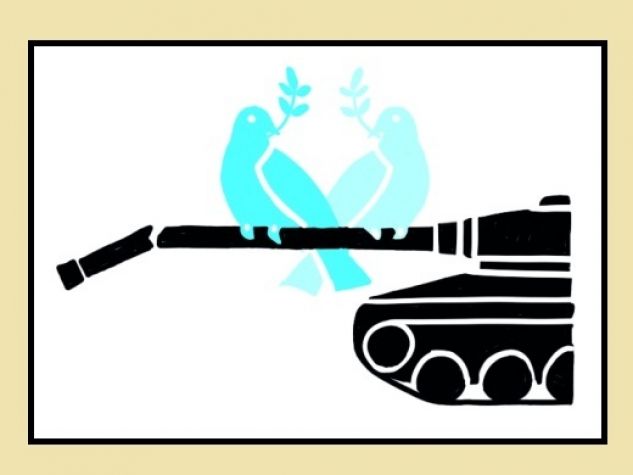

La guerra dei pupazzi

«I bombardamenti di questa notte sono stati tra i più intensi degli ultimi due anni. È stato terribile. Ora voglio solo andare in un posto sicuro, mangiare qualcosa, lavarmi. Dormire. Anche se nel sonno mi sveglio spesso, all’improvviso, con le mani sul volto per proteggermi dalle esplosioni. Ci metto un po’ per capire che i boati sono solo nella mia testa, che sono in un posto sicuro. La guerra ti cambia così profondamente. Non sono più la stessa persona. Non vedo più i miei amici di un tempo. Non so che cosa dirgli. Non ho più niente in comune con i civili». Il soldato Slavitz siede su un ceppo di legno con quella tensione che solo il fronte sa metterti addosso, gelida e pesante come un cappotto di lana bagnata. Gli occhi, fissi su un punto indistinguibile di fronte a sé, si muovono appena al ritmo delle esplosioni che si susseguono, ininterrotte, nella luce diafana della luna che cola su quel che resta di una notte che pare volersi mangiare il mattino. Dei compagni che si sono arruolati con lui due anni fa, quelli ancora vivi, racconta, puoi contarli sulle dita di una mano. Inizialmente destinato a un battaglione di fanteria, ora appartiene a un’unità di cacciatori di carri armati della 93ª brigata. Si muovono lungo la linea del fronte di Bakhmut, nelle foreste che circondano Chasiv Yar, a bordo di velocissimi quad, inseguiti da droni e artiglieria nemici. «Non mi chiedo mai se sopravviverò a questa guerra. So solo che questa mattina sono ancora vivo».

Gli enormi ritardi nell’invio di aiuti militari all’Ucraina, dovuti a uno stallo in seno al Congresso degli Stati Uniti e all’Unione Europea, che ha trovato un accordo solo a metà marzo, hanno avuto un impatto drammatico sulla situazione del Paese e del suo esercito. Avdeevka, città sul fronte di Donetsk che ha resistito per oltre dieci anni, è caduta. L’esercito russo dichiara di aver conquistato oltre 400 km quadrati in due mesi. Al momento in cui scrivo, si combatte furiosamente nei villaggi di Chasiv Yar, Terny, Vyyimka, Spirne, Bohdanivka, Klischiyivka, Novokalynove, Berdychi, Netaylove, Heorhiyivka, Novomykhaylivka, Taromayorske nella regione di Donetsk, Bilohorivka nella regione di Luhansk, e Robotyne nella regione di Zaporizhzhia. La determinazione dei soldati ucraini resta fortissima, ma non può sopperire alla carenza di munizioni, e soprattutto di uomini.

Sasha, 58 anni, compare e scompare come un fantasma nella luce intermittente delle lampade di emergenza. Sfarfallano nell’oscurità dei sotterranei di questo ospedale sul fronte di Marinka, in cui ratti e uomini hanno imparato a convivere. Alle sue spalle, una stampa con due cigni che nuotano placidi in uno stagno, gonfia di umidità, parla di un mondo scomparso, forse per sempre. Poi una porta di metallo arrugginita si apre alla sua sinistra, la voce di un medico lo invita a entrare. È qui per un dolore alla schiena che non passa, causato dalla lunga permanenza in trincea, e per ritirare l’insulina. Sasha ha il diabete. Nonostante l’età avanzata e una malattia cronica, serve il suo Paese al fronte: «Combatto perché non ci sono più uomini. Non mi lamento, faccio il mio dovere. Speriamo che la vittoria arrivi presto». Il presidente Zelensky ha infine deciso, martedì 2 aprile, di promulgare la legge, ferma sulla sua scrivania dal maggio del 2023, che consente il reclutamento dei giovani a partire dai 25 anni, abbassando di 2 anni l’età di coloro che possono essere richiamati. Non è chiaro quante nuove reclute verranno arruolate, né se vi siano i fondi necessari per equipaggiarle, addestrarle, armarle. Quel che è certo, è che la stanchezza si fa sentire.

La notte dei civili

Non sono solo i militari a soffrire. Il 18 marzo 4 missili S-300 hanno cancellato un intero quartiere a Selydove, la notte successiva a essere colpita è un’abitazione civile nel villaggio di Novohrodivka. I vigili del fuoco si raccolgono intorno all’ultimo corpo rinvenuto tra le macerie, sollevano la salma con gesti misurati, esperti, la avvolgono in un sacco. La conta dei morti ha smesso da un pezzo di assomigliare a qualcosa di rilevante, e così pure l’imprevedibilità degli attacchi. Si vive e si muore in un silenzio che le sirene antiaeree non hanno più la forza di spezzare. La notte del 22 marzo novanta missili e sessanta droni hanno colpito centinaia di obiettivi, tra i quali la centrale idroelettrica di Dnipro, lasciando oltre un milione di ucraini senza corrente. Per i civili che sopravvivono in villaggi fantasma nell’Oblast di Donetsk, ogni giorno è un giorno conquistato.

Padre Leonid Litovchenko, pastore della chiesa Awakening di Pokrovsk, carica il suo furgone dopo la funzione del mattino. Cibo, medicine, vestiti. E pane. Oggi la destinazione è Memryk. Ad attenderlo, una ventina di donne e uomini, altri si aggiungono alla spicciolata. C’è poco tempo: una concentrazione di civili rappresenta un target, la distribuzione degli aiuti avviene in un piazzale nella periferia del villaggio. Lui attende in macchina, con la porta aperta. Distribuisce abbracci e conforto, parole di sostegno e la promessa di un rifugio per chi sente di non farcela più, nella sua chiesa di Pokrovsk. Ma sul morale di tutti, civili e militari, pesano, come macigni, le ultime notizie. La vittoria elettorale, per quanto scontata, di Putin e soprattutto l’attentato al Crocus City Hall di Mosca significano una cosa sola: che la guerra andrà avanti, che la sua intensità è destinata ad aumentare, che Pokrovsk, Kramatorsk, Konstantinovka saranno i prossimi obiettivi in questa regione. Per chi ha perso tutto, e nella chiesa di Padre Leonid ha ritrovato una fragile quotidianità, l’idea di dover scappare ancora è intollerabile.

La guerra dei droni

Tre puntini di luce tra scheletri grigi di alberi schiantati. Poi il drone si avvicina. Uomini. Strisciano tra i crateri. Uno davanti, l’altro lo segue. Il terzo è a terra. Cercano di sollevarlo, di trascinarlo. È ferito. Le onde termiche dei loro corpi si allungano sul terreno, allacciando i loro destini in un tenue filo di calore, invisibile all’occhio umano. Il primo alza un braccio, come a indicare l’intenzione di avanzare. Poi, insieme, iniziano a lavorare sul corpo del loro compagno. Probabilmente usano un Ifak (Individual First Aid Kit), scambiandosi informazioni. Dividendosi i compiti. Forse si chiamano per nome. Sicuramente hanno nel naso l’odore della terra umida e fredda, quello aspro della cordite e quello, greve, del sangue. E nella testa il frastuono dei battiti violenti e accelerati del cuore, l’eco dei respiri corti, affannati, che si fanno vapore, in bocca il sapore metallico dell’adrenalina, nell’elmetto la foto di un figlio, di una madre, di una donna, come tutti i soldati del mondo. Di sicuro stanno cercando di portare in salvo il loro compagno e forse, chissà, di sopravvivere ancora un giorno, ancora un’ora. Ma a qualche chilometro di distanza, in un umido bunker di travi di legno coperto di terra, sembrano solo tre goffi, ingenui, tragici pupazzi bianchi che si muovono nella cornice di un monitor, confidando nella protezione della notte che la tecnologia bellica ha cancellato per sempre.

A cambiare il volto della guerra, nell’ultimo anno, è il larghissimo impiego, su entrambi i fronti, di droni FPV (First Person View), ovvero droni a lungo raggio, pilotati attraverso visori, con una discreta capacità di carico e dal costo bassissimo. Poche centinaia di euro, contro il milione e mezzo di dollari di un Bayraktar, o i ventimila dollari di uno Shahed, drone suicida largamente utilizzato dai russi nel contesto ucraino. «In questa base lavoriamo alla preparazione, alla riparazione, all’armamento e all’utilizzo di droni FPV. Sono in grado di trasportare munizionamento antiuomo e anticarro» racconta Sergej (nome di fantasia), un ingegnere di trent’anni, arruolato a ridosso dell’escalation, che comanda questa base. «L’effetto psicologico di queste armi è enorme. Il grosso delle perdite, su entrambi i fronti, è causato da queste macchine». Alle sue spalle, cinque uomini lavorano su tavoli ingombri di componenti elettroniche, eliche, morsetti. Indossano occhiali di precisione, le dita stringono pinzette o ruotano minuscoli cacciaviti. Solo i razzi appoggiati alle estremità dei tavoli e qualche rara, lontana esplosione ti ricordano che qui non si aggiustano orologi.

Ma sul fronte, cambia tutto. L’alba si apre sull’ennesimo giorno di guerra, lo scenario è lo stesso ovunque. Alberi spezzati, bossoli, reti mimetiche a coprire i pezzi di artiglieria. E nelle trincee l’odore pungente di corpi non lavati, il fumo acre di stufe artigianali d’acciaio, casse di cibo, munizioni, la luce delle torce che illumina a tratti, inopportuna, gli angoli più bui dei bunker, quelli dove i soldati si addormentano esausti abbracciati alle armi, avvolti in sacchi a pelo macchiati di fango e caffè istantaneo. E facce invecchiate, che le dita sottili della tristezza hanno rimodellato come maschere di terracotta, il boato dei tiri di artiglieria in andata, quello sordo dei colpi in arrivo, la terra che vibra, la nuca che si irrigidisce, l’acutezza dolorosa dei sensi.

Il primo soldato a uscire si ferma a pochi centimetri dall’ingresso. Punta gli occhi al cielo, poi li abbassa sul drone detector che tiene in mano. Una linea, 800 metri circa, due linee, 300 metri circa, tre linee, il drone è sulla verticale della tua testa. Per tre volte cerchiamo di uscire, per tre volte torniamo correndo al fragile rifugio scavato nella terra. La quarta sembra quella buona. Andiamo. A metà percorso gli uomini accelerano. Poi è una corsa disperata. Ognuno scappa in una direzione diversa, meglio esser soli, due uomini, per un FPV, rappresentano già un target. All’improvviso un campo aperto. Poi un muro, il fuoristrada, fame d’aria, in tre sono rimasti indietro, tra gli alberi spezzati, l’autista mette in moto, agitato. Raggiungiamo il gruppo, si precipitano tutti nel veicolo, voci che si accavallano, davay davay davay, le armi cozzano tra loro e contro gli elmetti, partiamo sbandando, saltando sulle onde di fango ancora rappreso. È il momento più pericoloso. Cinque uomini in un veicolo. Un target perfetto. Ora siamo noi i pupazzi bianchi. Goffi e tragici e braccati. E disperatamente attaccati alla vita.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!