Qual è la differenza tra un frate e un monaco?

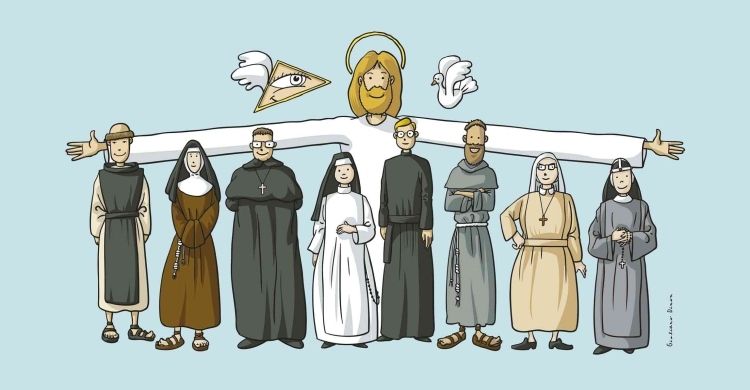

Molte persone pensano che frate e monaco siano due parole intercambiabili, due sinonimi. Al massimo capiscono che si tratta di persone diverse, ma che sostanzialmente conducono una vita del tutto simile. E invece non è proprio così. Tra monaci e frati (così come tra monache e suore) c’è una grande differenza!

Cos’hanno in comune frati e monaci?

Ci sono almeno tre cose che accomunano frati e monaci (così come suore e monache):

- I frati e i monaci sono entrambi membri di comunità religiose, sono persone consacrate, che vivono il celibato (cioè non si sposano). Per questo motivo entrambi fanno i voti (povertà, castità e obbedienza) e vestono un abito religioso (il cui colore e forma varia in base all’ordine di appartenenza).

- In entrambi i casi vivono in fraternità, in comune, in case che vengono chiamati conventi (nel caso dei frati) o monasteri (nel caso dei monaci).

- Entrambi conducono una vita semplice e sobria, dedita alla preghiera e al lavoro, in servizio di Dio, della Chiesa e dell’umanità. Lo fanno però in modalità anche molto diverse fra loro.

Cosa invece differenzia frati e monaci?

Ci sono almeno quattro differenze tra frati e monaci:

- Una storia diversa, lontana di parecchi secoli.

- Un luogo di vita diverso: il convento o il monastero.

- Attività diverse, quindi una giornata-tipo differente.

- Una prospettiva diversa, tra stabilitas e itineranza.

Proviamo a conoscerle meglio una ad una.

1) Una diversa storia: IV sec. VS XIII sec.

Anzitutto la storia. Semplificando molto si può dire che il monachesimo è stato senz’altro la prima forma di vita consacrata nella Chiesa, nata già nel IV secolo (dal 300 d.C.) prima in oriente (con i monaci del deserto) e poi anche in occidente (con san Benedetto). Il monachesimo è stata così l’unica forma di vita consacrata conosciuta nella Chiesa, fino al 1200 (XIII sec.), e a tutt’oggi nella Chiesa Ortodossa rimane l’unica forma esistente. I frati invece nascono solamente nel 1200 con san Francesco (il quale «inventa» il termine frati) e san Domenico, che hanno l’intuizione di una nuova forma di vita consacrata, diversa dall’esperienza monastica. Quindi i monaci esistono da 1700 anni, mentre i frati «solamente» da 800 anni.

2) Un diverso luogo di vita: monastero VS convento

Il luogo in cui vive la comunità dei monaci è detto monastero. Il termine deriva dal greco monos, cioè uno: il monaco è colui che tende all’unificazione, all’unità. L’unificazione di tutta la sua vita, di tutto il suo essere, attorno all’unico centro che è Dio. Nel monastero tutto è ordinato perché il cammino del singolo monaco possa progredire in questa direzione. I monasteri sono quindi luoghi chiusi al pubblico (la famosa clausura, che ha però varie forme e diversi gradi di «severità»), dove i monaci possono vivere al riparo dalle distrazioni del mondo e della società. Il monastero quindi tipicamente ha all’interno tutto il necessario (o quasi) ed è circondato da un muro, che simboleggia la separazione dalla vita ordinaria della società. In realtà, però, i monasteri hanno sempre anche avuto uno spazio di contatto con il mondo (chiamato foresteria), dove si occupano di accogliere le persone, aiutare i poveri, fare direzione spirituale, ospitare per ritiri, ecc…

Il luogo in cui vivono i frati invece è detto convento. Il termine deriva dal latino cum-venio, cioè convenire, radunarsi insieme. Infatti il frate è tutto proteso alle relazioni, sia con gli altri fratelli (creando la fraternità), sia con la società e ogni persona che incontra. Il convento perciò è un luogo aperto sul mondo. Uno spazio da cui il frate parte per andare incontro alla gente e a cui fa ritorno. Un luogo dove la gente stessa può venire, ritrovarsi, radunarsi e condividere la fraternità. Si tratta, quindi, di un luogo predisposto per favorire le relazioni, con Dio, tra i fratelli, e con ogni creatura.

3) Attività diverse: vita contemplativa VS vita attiva

Così abbiamo già compreso anche la diversità delle giornate-tipo di monaci e frati. Le attività e occupazioni che caratterizzano la loro vita infatti possono essere molto diverse. Il monaco segue il famoso motto «ora et labora», «prega e lavora»: la sua giornata è scandita dai tempi di preghiera e di lavoro, che può essere sia quello manuale (per la sussistenza del monastero), che quello intellettuale (lo studio, la meditazione, ecc…). La stessa preghiera è considerata un lavoro: il contributo che il monaco dà all’umanità è proprio la sua preghiera, il suo combattimento spirituale, che fa da «parafulmine» per chi vive nel mondo. E si tratta di un contributo essenziale alla Chiesa e al mondo! La giornata del monaco è quindi caratterizzata dal silenzio e la sua è detta solitamente vita contemplativa (oggi si tende a evitare questa terminologia), perché privilegia gli spazi di silenzio e preghiera, cercando di custodirli il più possibile. Per queste ragioni spesso (ma non sempre!) nei monasteri sono pochi i monaci che sono anche sacerdoti. I sacerdoti, infatti, devono occuparsi solamente di amministrare i sacramenti all’interno del monastero, quindi non è necessario che molti di loro siano ordinati preti.

Il frate, invece, vive la sua giornata tra la preghiera, la fraternità e il servizio, che è per lo più a contatto con la gente, in tante e tante forme diverse (se vuoi avere una panoramica delle nostre attività, vai a questa pagina). La giornata del frate (qui trovi proprio un esempio di giornata-tipo del frate) quindi è caratterizzata dalle relazioni e la sua è detta solitamente vita attiva (oppure vita attiva-contemplativa), perché accanto alla sempre necessaria preghiera, lascia spazio alle attività, al servizio e all’incontro con i fratelli e le sorelle. Il «lavoro» dei frati è quindi il condividere la vita fraterna con le persone, cercando insieme la strada verso il Regno di Dio, mettendosi al servizio di chi ha bisogno, in tante forme diverse, il tutto in semplicità e umiltà. Per questi motivi spesso molti frati sono anche ordinati sacerdoti, per poter servire al meglio la Chiesa e le comunità, anche attraverso l’amministrazione dei sacramenti. Ci sono anche molti frati non sacerdoti, che ugualmente vivono appieno la loro vita consacrata, ma normalmente il numero di frati-sacerdoti è maggiore (qui ti spiego bene la differenza fra frati-frati e frati-sacerdoti).

4) Una prospettiva diversa: stabilitas VS itineranza

Il monaco poi vive la stabilitas: significa che quando una persona chiede di poter entrare in uno specifico monastero, rimarrà in quel luogo tutta la vita (a parte casi eccezionali). La comunità di monaci di quel singolo monastero diventa la sua famiglia, e lì dentro condurrà la sua vita di sequela del Signore. Questo perché il monaco trova già dentro a quel monastero tutto ciò che gli serve per compiere il suo cammino su questa terra, e, in tanti casi, i monasteri hanno persino il proprio cimitero, interno alle mura: nemmeno dopo la morte il monaco lascia il suo monastero!

Il frate invece vive l’itineranza. Quando una persona chiede di poter diventare frate, non sceglie uno specifico convento, ma un ordine di frati. In questo modo entra in un’unica fraternità grande e diffusa, i cui membri vivono in tanti conventi sparsi nel territorio. Il frate, quindi, apparterrà sempre a quella famiglia, ma nel corso della sua vita gli verrà chiesto più volte di cambiare convento, trovandosi di volta in volta ad operare in contesti diversi e con fratelli diversi. Questa mobilità viene chiamata itineranza ed è funzionale allo stile di vita che il frate ha scelto: la sua sequela di Gesù gli chiede di essere capace di lasciare tutto, di non impossessarsi di nulla, di vivere da pellegrino e forestiero in questo mondo. Si tratta di una scelta certamente impegnativa, che obbliga ogni volta a lasciare tutto e ricominciare, ma è anche un’esperienza molto liberante, che rimanda sempre all’essenziale.

E invece le monache e le suore?

Tutto ciò che abbiamo detto per monaci e frati si può dire (semplificando molto) anche per il mondo femminile. Il monachesimo femminile è nato accanto a quello maschile e segue le stesse caratteristiche che abbiamo provato a presentare. Talvolta si trova più accentuato l’elemento della clausura (per ragioni storiche era necessario proteggere queste comunità di donne dall’essere alla mercé di chiunque passasse a tiro), ma in buona sostanza sia la teoria che la pratica sono molto simili.

Allo stesso modo le suore, cioè le religiose di vita attiva, conducono oggi una vita del tutto paragonabile a quella dei frati descritta sopra. La differenza sostanziale è che le donne hanno dovuto aspettare molto di più per poter vivere una vita attiva di questo tipo. Se già dal 1200 c’erano nella Chiesa gruppi femminili che chiedevano di poter vivere in questo modo la loro sequela di Cristo, sarà solamente dal 1600 (timidamente), e poi dal 1700 e 1800 soprattutto, che si costituirà la vita delle suore così come la intendiamo noi oggi. La stessa santa Chiara d’Assisi, affascinata dall’esperienza di Francesco e dei primi frati, desiderava vivere una vita simile alla loro, ma dovrà invece optare per la vita monacale, di clausura. Per questo motivo il secondo ordine che fonda Francesco (insieme a Chiara) è un ordine monastico (di vita contemplativa), le clarisse. Sarà solamente nel 1700 e 1800 che nasceranno le prime suore francescane, costituite da gruppi di donne terziarie (appartenenti al terzo ordine fondato da san Francesco) che sceglieranno di vivere la vita consacrata invece che quella laicale (se vuoi conoscere meglio come è composta oggi la grande famiglia francescana, qui trovi un’articolo su questo.

Quali sono i principali ordini di monaci o monache e di frati o suore?

È molto difficile elencare gli ordini religiosi della Chiesa: lungo i secoli sono nati centinaia di gruppi diversi, di carismi differenti, e numerose ramificazioni all’interno degli stessi carismi. Senza pretesa di completezza, qui elenchiamo solamente i principali, per farsi un’idea (se ti sembra che manchi qualcuno, scrivimelo via mail, la trovi qui sotto, così lo possiamo aggiungere!).

Ordini di monaci

Per quanto riguarda i monaci, qui in Occidente, l’ordine fondamentale è quello dei monaci benedettini, dai quali poi sono nate diverse riforme: i cluniacensi, i cistercensi, i camaldolesi, i vallombrosiani, gli olivetani, i trappisti e altri. Oltre ai benedettini ci sono anche altre famiglie storiche monacali maschili in Occidente, come ad esempio i certosini. Negli ultimi decenni sono nate poi nuove comunità di ispirazione monacale a vario titolo (la fraternità monastica di Gerusalemme, i monaci di Betlemme, i monaci di Bose, ecc…).

Ordini di frati (o mendicanti)

Per quanto riguarda i frati, pare un po’ più semplice fare un elenco. I primi due ordini a nascere con questa forma di vita (detti ordini mendicanti) sono stati, come già detto, l’ordine francescano (composto oggi dai frati minori osservanti, da noi frati minori conventuali e dai frati minori cappuccini) e l’ordine domenicano. A questi due si sono aggiunti poi l’ordine degli agostiniani (divisi poi in varie riforme) e dei carmelitani (anch’essi poi divisi in varie riforme, tra cui la più famosa sono i carmelitani scalzi): erano forme di vita monacale preesistenti, che hanno poi assunto la vita mendicante dei frati. Sono poi sorti anche altri ordini di frati, come i servi di Maria, i Mercedari, i Minimi, i Fatebenefratelli, fino al 1500. Più tardi, dal 1500 in poi, sono nati molti altri istituti di vita consacrata maschile che conducono una vita attiva, simile a quella degli ordini mendicanti, ma tipicamente ancor più sbilanciato sull’apostolato. Questi però tradizionalmente non hanno assunto l’appellativo di frati. Per intenderci stiamo parlando dei gesuiti, degli oratoriani, dei salesiani, dei rogazionisti, dei dehoniani, dei comboniani, ecc… Recentemente (nella seconda metà del 1900) nuovi gruppi di consacrati sono tornati a rifarsi ai carismi nati nel 1200, e dunque hanno assunto l’appellativo di frati (generalmente come riforme dei rispettivi ordini antichi). Si tratta in questo caso di congregazioni religiose, come per esempio di francescani di Betania, i piccoli fratelli di san Francesco, ecc…

Ordini di monache

Se ci spostiamo al mondo femminile, diventa più difficile fare un censimento delle famiglie di monache. Tipicamente ad ogni ordine maschile corrisponde una o più famiglie religiose femminili. Solo a titolo di esempio tra le monache ricordiamo le benedettine (che si distinguono poi tra le varie riforme, come detto sopra), le certosine, le clarisse (per il carisma francescano, anch’esse divise nelle varie riforme, qui trovi un’approfondimento su questo), le domenicane, le agostiniane, le carmelitane (fra cui le famose carmelitane scalze), le visitandine, e molte altre. Come per i monaci, anche nel mondo femminile sono nate negli ultimi decenni nuove realtà di vita consacrata che si rifanno ai principi monastici, spesso in concomitanza alla nascita dei rispettivi rami maschili.

Congregazioni di suore

Per quanto riguarda le congregazioni di suore, è davvero impossibile citare qualche nome senza fare torto a molte altre… Solamente all’interno della famiglia francescana si possono contare centinaia di gruppi diversi di suore che si rifanno al nostro carisma… Tipicamente le congregazioni femminili di vita attiva, come detto, sono nate più tardi: alcune già dal 1600, ma poi soprattutto nel 1700 e 1800, e hanno avuto una enorme proliferazione. Spesso in ogni città o diocesi sono sorte delle proprie congregazioni locali, che talvolta hanno carismi del tutto originali, altre volte si rifanno ai grandi carismi del passato (come quello francescano, quello gesuita, ecc…).

Se hai ulteriori dubbi o consigli (o correzioni!) su questo tema, non esitare a scrivermi.

Buon cammino di discernimento a tutti!

Puoi leggere questo e molti altri articoli sui frati nel blog Vocazione Francescana.

Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!

fra Nico – franico@vocazionefrancescana.org